Alte Historienfilme sind verstaubt und langweilig? Mitnichten! Der Film “Waterloo” (1970) zeigt, dass auch das Gegenteil der Fall sein kann – unter ungewöhnlichen Bedingungen. Eine Rezension.

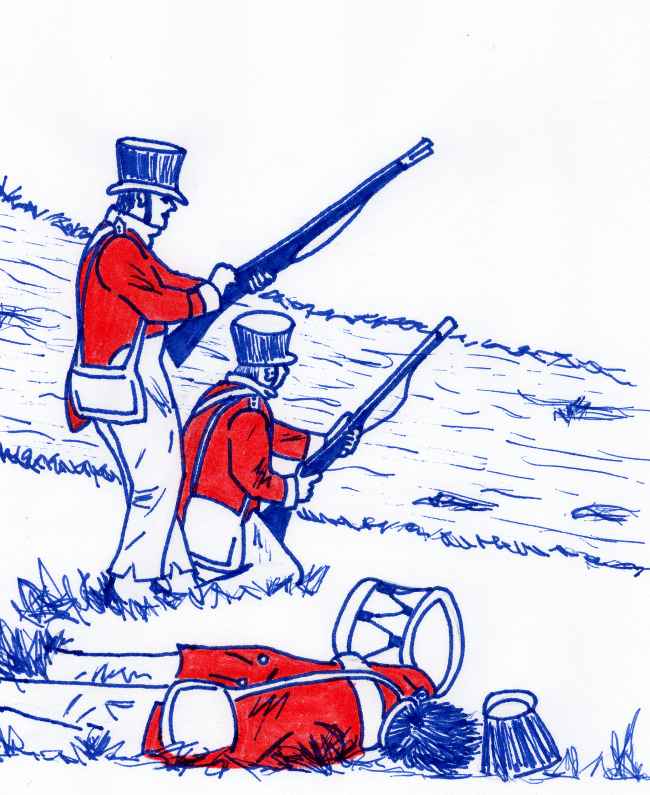

Die Sonne glitzert auf tausenden von Bajonetten, Geschütze donnern, Schießpulverqualm liegt in der Luft. Dutzende von Kanonen, hunderte von Pferden und tausende Männer in blauen und roten Uniformen überziehen den Hang des Hügels, der bald zum verwüsteten Schlachtfeld werden wird. In den Geschützlärm und das Knattern der Gewehrsalven mischen sich die Schreie von Verwundeten, der spröde Klang schottischer Dudelsäcke und französische Marschlieder. Doch diese Schlacht findet nicht südlich von Brüssel statt, sondern in den Hügeln der westlichen Ukraine. Die über zehntausend Soldaten, die aufeinander zumarschieren, sind keine Franzosen oder Briten, sondern Bürger der Sowjetunion. Wir befinden uns auch nicht im Jahre 1815, sondern im heißen Sommer des Jahres 1969. Was hier gedreht wird, ist einer der ambitioniertesten, teuersten und ungewöhnlichsten Historienfilme aller Zeiten: „Waterloo“.

Realismus dank der Sowjetarmee

Napoleons überraschende Rückkehr aus seinem Exil auf der Insel Elba, seine „Herrschaft der Hundert Tage“ und die kulminierende, letzte Niederlage bei Waterloo gehören zu den erstaunlichsten Kapiteln der europäischen Geschichte. Mit nur 1.000 Mann gelang es dem korsischen Feldherrn, ganz Frankreich praktisch ohne Blutvergießen auf seine Seite zu ziehen und sich erneut zum Kaiser ausrufen zu lassen – um dann in der Nähe des Städtchens Waterloo endgültig geschlagen zu werden. Der Film konzentriert sich vor allem auf die Schlacht selbst, gibt jedoch auch szenische Einblicke in die vorhergehenden Ereignisse. Zur Realisierung eines so ehrgeizigen Projektes wie der authentischen Darstellung der Schlacht von Waterloo war jedoch ein Aufwand nötig, den westliche Filmstudios allein nicht schultern konnten. Daher fand Columbia Pictures mitten im Kalten Krieg eine sehr unkonventionelle Lösung: Ein Großteil des Streifens wurde in der Sowjetunion unter der Regie des Russen Sergej Bondartschuk gedreht, während die Sowjetarmee für das über 38 Mio. Dollar teure Projekt – nach heutigem Wert etwa 259 Mio. Dollar – tausende von Soldaten zur Verfügung stellte.

Durchaus ungewöhnlich war auch, dass für die Rollen der beiden Feldherren bedeutende Charakterdarsteller engagiert wurden. Rod Steiger spielt einen getriebenen, manchmal allerdings überemotional wirkenden Napoleon Bonaparte, der in ruhigeren Momenten auch erschöpft und melancholisch daherkommt. Den Gegenpart bildet Christopher Plummer als Arthur Wellesley, Duke of Wellington, der den „Eisernen Herzog“ als klassischen britischen Gentleman mit „Stiff Upper Lip“ verkörpert.

Die eigentliche Hauptrolle spielen jedoch die 16.000 sowjetischen Soldaten, die für den Film nicht nur mit authentischen Uniformen, Waffen und Kanonen ausgestattet, sondern auch im zeittypischen Marschieren, Bewegen in Formationen und Schießen ausgebildet wurden. Allein der materielle Aufwand, der für die Dreharbeiten betrieben wurde, ist beachtlich: Tausende von Bäumen mussten gepflanzt, Felder und Straßen angelegt, ganze Hügel abgetragen und Bauernhöfe aus Stein aufgebaut werden, um die ukrainische Landschaft dem wirklichen Schlachtfeld möglichst genau anzugleichen. Überhaupt ist das Bemühen Bondartschuks um historische Genauigkeit bis heute verblüffend. Von großen Truppenbewegungen bis hin zu kleinen Uniformdetails wurde nichts dem Zufall überlassen. Viele Szenen des Films wirken regelrecht wie historische Gemälde. Dies macht „Waterloo“ zu einem einzigartigen Film, den es in dieser Realitätsnähe nie wieder geben wird; heutige Produktionen könnten sich diesen Aufwand kaum leisten. Alles was der Zuschauer sieht, ist echt – jeder Mensch, jedes Pferd, jede Kanone.

Zudem hält sich die Handlung sehr eng an den tatsächlichen Schlachtverlauf, ein im Filmgeschäft durchaus seltenes Phänomen. Einziger Wermutstropfen bleibt die Tatsache, dass die preußische Armee Blüchers nur am Rande vorkommt, obwohl es in Wirklichkeit jene Verstärkung war, die Wellingtons drohende Niederlage doch noch in einen Sieg verwandelte. Abgesehen davon lässt der Film jedoch in punkto historischer Genauigkeit kaum etwas zu wünschen übrig. Unterstützt wird diese Authentizität von der Filmmusik Nino Rotas, die vor allem mit historischen Märschen und zeittypischen Soldatengesängen aufwartet.

Menschliches Drama – in zweifacher Hinsicht

Erstaunlicherweise ist „Waterloo“ dabei trotz des gewaltigen Materialaufwands und der bis ins Detail nachgestellten Manöver der beiden Armeen kein pathetischer Kriegsfilm, sondern hält die Balance zwischen realistischem Schlachtengemälde und menschlichen Drama. Im Mittelpunkt stehen die beiden Feldherren, die wie in einer gigantischen Schachpartie Truppenteile verschieben und die Manöver des Gegenspielers versuchen vorauszusehen. Der Film zeigt das zähe Ringen zwischen einem alternden, von Krankheit und Selbstzweifeln geprägten Napoleon, der seinen Zenit überschritten hat und nun zum letzten Mal alles auf eine Karte setzt, und einem äußerlich stoischen, um das Schicksal seiner Männer besorgten Wellington, der dem „Großen Korsen“ einen letzten, knappen Sieg abtrotzen muss.

Zentral ist jedoch auch das Drama des Schlachtfeldes, das der Film immer wieder in zum Teil erschütternden Szenen vor Augen führt. Da wäre etwa das Kavallerieregiment der „Scots Greys“, das in einer Attacke gegen die Franzosen zu weit vorstößt und durch Kanonenfeuer aufgerieben wird. Bewegend sind auch das Schicksal eines jungen britischen Offiziers, der einer Gewehrkugel zum Opfer fällt, sowie die Darstellung der erbitterten Kämpfe um einige taktisch wichtige Bauernhäuser im Zentrum der Schlacht.

Obwohl die Schlacht als historisches Spektakel meist im Vordergrund steht, hat „Waterloo“ auch Anklänge eines Antikriegsfilms. Gezeigt wird, wie sich zehntausende junger Rekruten gegenseitig niedermetzeln, um den Zielen ihrer Feldherren und Monarchen zu dienen. Die letzte Szene des Films, als sich die Nacht über das mit Schießpulverqualm verhangenen und mit Leichen übersäten Schlachtfeld senkt, zeigt diesen Aspekt deutlich – oder mit den Worten Wellingtons ausgedrückt: „Nichts außer einer verlorenen Schlacht kann halb so melancholisch stimmen wie eine gewonnene Schlacht.“ Eine Botschaft, die „Waterloo“ bis heute relevant und sehenswert macht.