Im März 2020 fährt Deutschland herunter. Das öffentliche Leben findet kaum mehr statt, Kontaktbeschränkungen sind in Kraft. Die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung folgt den harten Maßnahmen, denn die Bedrohung durch das neuartige Coronavirus scheint akut zu sein. Jahrzehntelange Prognosen zur Entwicklung des Klimawandels hingegen finden deutlich weniger offene Ohren. Welche Gründe stecken dahinter – und was lässt sich aus der einen für die andere Krise lernen?

Dass wir Menschen die Kurve der Infektionszahlen gegenüber der Kurve des Temperaturanstiegs als wichtiger empfinden, lässt sich evolutionär begründen, erklärt Dr. Mark Frenzel vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle: „Es ging in der Menschheitsgeschichte lange darum, nicht weiter als in die nahe Zukunft zu planen, um etwa den nächsten Winter zu überstehen. Die Dimension der Klimakrise umfasst Jahrzehnte und Jahrhunderte – so weit mussten wir noch nie vorausdenken.“ Hierzulande seien zudem noch keine Menschenleben durch den Klimawandel konkret bedroht worden, außer die von sehr alten Menschen in Hitzesommern. Frenzel, der sich bei den Scientists for Future Halle engagiert, fasst zusammen: „Die Klimakrise ist in Deutschland immer noch relativ abstrakt. Wälder, die in Kalifornien brennen, sind weit weg von unserem Lebensumfeld.“ Zahlreiche Prognosen wie Ernährungskrisen, Massenmigration, sogar das Ende der menschlichen Zivilisation auf der Erde, wie von den australischen Klimaforschern David Spratt und Ian Dunlop im Mai 2019 vorhergesagt, ordnen viele Menschen zudem in den Bereich Science Fiction ein.

Auch ein Virus ist zunächst abstrakt, nicht sichtbar, eine Pandemie war über Jahrzehnte kaum vorstellbar. Dennoch nehmen viele Menschen „Corona“ als eine Bedrohung wahr, was sich, vor allem zu Beginn der Pandemie im Februar und März 2020, in Hamsterkäufen und Anfeindungen gegen asiatischstämmige Personen offenbarte. „Unser Verhalten ist stark durch Anreize und Konsequenzen gesteuert“, erklärt Bernd Leplow, Seniorprofessor am Institut für Psychologie der Universität Halle. „Wenn ich unvorsichtig bin, werde ich unter Umständen sofort krank. Und selbst wenn ich nicht krank werde, stecke ich unter Umständen geliebte Menschen an. Das geht mich persönlich an, ich kann mich und andere schützen.“ In der Klimakrise hingegen sei die Selbstwirksamkeit

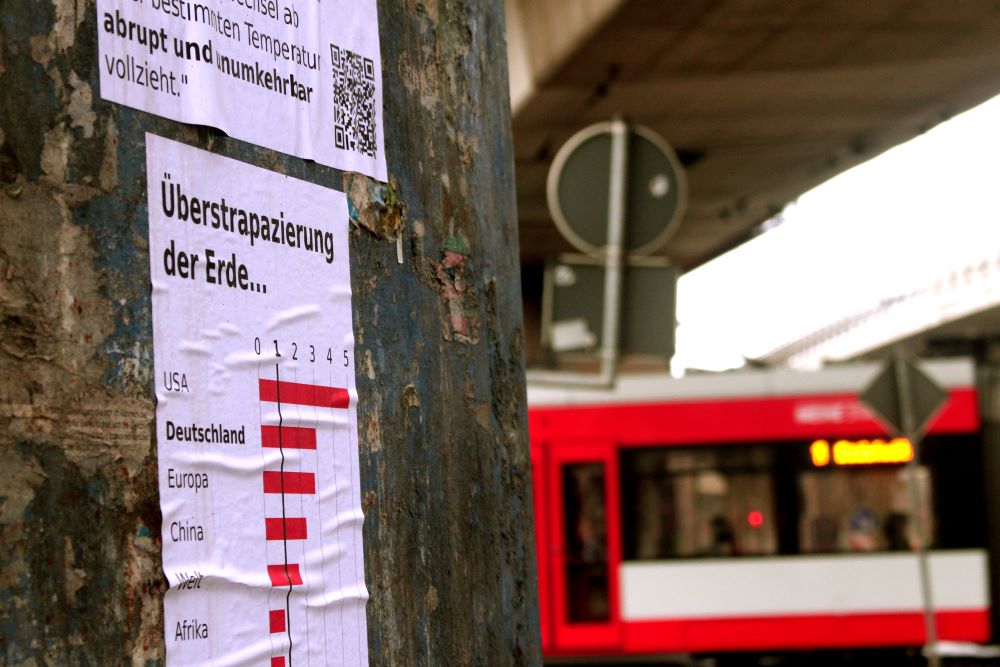

deutlich geringer: „Wenn ich als Einzelner etwas an meinem Verhalten ändere, werde ich die Welt nicht retten. Wenn alle Menschen in Deutschland ihr Verhalten ändern, werden sie die Welt nicht retten. Wenn alle Menschen auf der ganzen Welt etwas verändern, gibt es vielleicht eine Auswirkung.“

Infektionszahlen versus Klickzahlen

(Foto: Kaspar Konrad)

Das enorme Bedürfnis nach wissenschaftlicher Orientierung oder sogar Autorität in der Corona-Pandemie spiegelt sich in den Abrufzahlen etwa des Podcasts mit dem Virologen Prof. Christian Drosten von der Berliner Charité wider. Auf allen Verbreitungswegen zusammen erreichte „Das Coronavirus-Update“ alleine in den ersten vier Wochen, in denen der Podcast werktäglich erschien, mehr als 15 Millionen Aufrufe. Im Sommer sanken die Aufruf- mit den Infektionszahlen – und stiegen im Herbst wieder mit ihnen an. Das Interesse steht und fällt mit der Brisanz der Lage, analysiert Mark Frenzel: „Den Drosten-Podcast wird es, wenn der Impfstoff da ist und alles sich immer weiter normalisiert, dann bald nicht mehr geben.“

Bräuchte es also erst Extremwetterereignisse ungekannten Ausmaßes in Deutschland, um Publikum für ein „Klimakrisen-Update“ zu finden? „Ein Klima-Podcast würde nicht funktionieren wie der Corona-Podcast. Das Thema Klimakrise muss viel stärker über die Politik in die Gesellschaft und die Medien kommen“, so Mark Frenzel.

Zurzeit ist es eine Bewegung überwiegend junger Menschen, im Ursprung Schüler:innen, die das Thema Klimakrise am lautesten zu Gehör bringt. „Fridays for Future haben mich enorm beeindruckt“, sagt Dr. Gregor Vulturius. Von 2007 bis 2010 studierte er Soziologie und Geographie an der Uni Halle, bereits damals lag sein Fokus auf dem Thema Klima. Heute arbeitet er am Stockholm Environment Institute, einem weltweit führenden Umweltforschungsinstitut, das wissenschaftsbasierte Politik- und Wirtschaftsberatung in Klimafragen leistet. „Fridays for Future haben es geschafft, dass der Klimawandel in der gesamten Gesellschaft besprochen wird“, bilanziert der Wissenschaftler, der regelmäßig nach Deutschland pendelt.

Zuletzt demonstrierten Ende September 2020 weltweit etwa 200 000 Aktivist:innen im Rahmen des „Globalen Klimastreiks“. Auch in Halle zogen nach Angaben der Organisator:innen etwa 2000 Personen unter Einhaltung von Hygienevorkehrungen durch die Stadt. Die Klimakrise findet unumstritten Beachtung in der deutschen Gesellschaft, selbst im Schatten der übermächtigen Corona-Krise. „Ein Indikator dafür ist, dass Klimathemen in politischen Stimmungsbarometern ganz oben mit dabei sind und es sich eigentlich keine Partei mehr leisten kann, nichts dazu anzubieten“, stellt auch Mark Frenzel fest.

(Foto: Jessica Säll)

Wie muss aber eine wirkungsvolle Kommunikation der Klimakrise aussehen? Greta Thunberg, die Begründerin von Fridays for Future, und Luisa Neubauer, die prominenteste deutsche Aktivistin der Bewegung, seien eigentlich gute Beispiele, findet Gregor Vulturius: „Sie machen nicht nur Angst, sondern sie agieren lösungsorientiert.“

In der Corona-Krise sei das in Deutschland gelungen: Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hält sich an Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Verantwortlich dafür sei nicht zuletzt die Bundeskanzlerin: „Angela Merkel ist Wissenschaftlerin, und das merkt man auch“, so Vulturius, der seine Doktorarbeit über die Kommunikation des Klimawandels geschrieben hat. „Ihr sachlicher Ton hilft, skeptische Menschen zu überzeugen.“ Die zentralen Sätze in Merkels Fernsehansprache am 18. März 2020 waren kurz und eingängig: „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“

Radikalität versus Konstruktivität

Die Reden von Greta Thunberg und Luisa Neubauer mögen nicht nur dringlich sein, sondern auch die besagte Konstruktivität beinhalten. Radikale Straßenproteste können diese Aspekte jedoch meist nicht in breitere Gesellschaftsschichten tragen, denn Radikalität sei nicht mehrheitsfähig, so Mark Frenzel: „Wenn Extinction Rebellion den Berliner Stadtverkehr lahmlegt, sind viele Leute betroffen. In dem Moment sind die Menschen aber wahrscheinlich weniger offen für die Beweggründe der Gruppe, sondern einfach genervt, weil sie eingeschränkt werden und zum Beispiel zu spät zur Arbeit kommen. Damit vergrätzt man die Menschen eher. Da wir keine Ökodiktatur haben oder anstreben, müssen wir in der Demokratie immer die Mehrheit mitnehmen.“

Psychologe Leplow stimmt zu: „Wer Menschen immer nur sagt, was sie nicht tun dürfen, erzielt einen gegenläufigen Effekt. Deshalb ist es besser zu sagen, was geht!“ Die Politik müsse ein „Wir-Gefühl“ erzeugen: „‚Wir können es schaffen, einen Anstieg der Infektionen zu verhindern. Wir können Menschenleben retten.‘ Das ist viel effektiver als zu sagen, was die Menschen alles nicht dürfen.“ Gleiches gelte für die Kommunikation der Klimakrise, so Leplow: „Man sollte nicht sagen, ‚ihr dürft kein Auto fahren, nicht nach Malle fliegen und kein Fleisch essen.‘ Auch dann gibt es vermutlich eher einen gegenläufigen Effekt.“

Während Kommunikator:innen der Corona-Krise die ungeteilte Aufmerksamkeit von Millionen direkt betroffenen Menschen haben, müssen Kommunikator:innen der Klimakrise sich diese erst erkämpfen. Die noch ungeborenen Generationen, die mutmaßlich viel stärker vom Klimawandel betroffen sein werden, können ihre Stimmen nicht erheben.

Die Fridays-for-Future-Bewegung hat allerdings einen großen Vorteil: Wenn das eigene Kind oder Enkelkind für den Klimaschutz auf die Straße geht, entsteht eine starke Mittelbarkeit. „Damit mich ein Thema angeht, muss es sich entweder direkt bei mir abspielen oder es muss emotionalisiert werden“, bestätigt Psychologe Leplow. „Die Corona-Situation in Italien im März wäre mir vielleicht weniger nahegegangen, wenn ich nicht im Fernsehen die Bilder der Militärtransporter in Bergamo gesehen hätte, die am Virus Verstorbene abtransportieren.“ In der Klimakrise könne die Emotionalisierung über eigene Kinder und Enkelkinder geschehen, deren Zukunft auch von der Entwicklung des Klimas abhängt.

(Foto: Burkhard Seresse)

1,5‑Grad-Ziel versus Inzidenzwert

Die Wahrnehmung einer Krise allein reicht nicht – aus ihr müssen Taten folgen. Im Dezember 2015 einigten sich fast 200 Staaten im Pariser Klimaabkommen darauf, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu beschränken. Wie dies jedoch geschehen soll, ist jedem Staat mehr oder weniger selber überlassen.

In der Corona-Krise hat die Bundesregierung einen Inzidenzwert von maximal 50 als Zielrichtung gesetzt. Maske tragen oder nicht, Abstand halten oder nicht, verreisen oder zuhause bleiben – das sind konkrete, relativ unkomplizierte Tätigkeiten, die eine direkte Auswirkung haben. Auch Milliardenhilfen für die Wirtschaft waren schnell in Aussicht gestellt, denn sie sind schwarz auf weiß fassbar. „Politik und Wissenschaft haben in der Corona-Krise sofort an einem Strang gezogen, eine Koalition gebildet, wie man in der Politikwissenschaft sagt“, bilanziert Gregor Vulturius. Durch enge Zusammenarbeit und Kommunikation wurden in kürzester Zeit mehrere Impfstoffe entwickelt und zugelassen; noch im Dezember 2020 erhielten die ersten Menschen in Deutschland eine Impfung gegen Covid-19. „In der Klimakrise fehlt diese intensive und effektive Zusammenarbeit noch“, beklagt der Klimaforscher.

Forschung, Entwicklung und konkretes Tun sind jedoch nur die eine Seite der Medaille, findet Vulturius: Die Politik müsse auch aufzeigen, was bereits erreicht wurde. „Deutschland wird im Ausland oft viel positiver wahrgenommen, als die Deutschen es selber tun. Wir brauchen positive enforcement, müssen zeigen, so weit haben wir es schon geschafft.“ So arbeiten in den Erneuerbaren Energien in Deutschland mehr als 300 000 Menschen, während in der Kohleindustrie noch 40 000 tätig sind. „So etwas müsste man eigentlich jeden Tag von den Dächern schreien“, findet Vulturius und nennt noch ein weiteres Beispiel: „Ohne Deutschland wären wir weltweit bei den Erneuerbaren Energien nicht da, wo wir sind. Deutschland hat die Entwicklung und Vergütung von Erneuerbaren Energien entscheidend vorangetrieben, sodass China angefangen hat, Solarzellen günstiger zu produzieren.“

In Bezug auf die Corona-Krise ist diese positive Kommunikation bereits zu beobachten: So wies Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Neujahrsansprache am 31. Dezember 2020 ausdrücklich darauf hin, dass neben einem Schnelltest auch ein Impfstoff in Deutschland entwickelt worden sei.

Hoffnung versus Beunruhigung

(Foto: Burkhard Seresse)

Auch wenn es eine Floskel ist: In der Krise kann auch eine Chance stecken. „Nach Corona kann man irgendwann sagen: Wir nehmen jetzt die nächste große Krise in Angriff“, so Vulturius. Die düsteren Szenarien und Prognosen der Klimakrise, von denen viele bereits eingetreten oder übertroffen worden seien, dürfe man dabei nicht als Argument sehen, alle Bestrebungen ernüchtert aufzugeben, warnt Mark Frenzel. „Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, dass wir nicht doch etwas bewirken können. Es ist erstaunlich, welche Krisen die Menschheit immer wieder gemeistert hat.“

Das gibt Zuversicht. Doch es bleibt dabei: Die Zeitachse und die Lösungsmöglichkeiten von Klima- und Coronakrise unterscheiden sich erheblich. „Corona wird in zwei bis drei Jahren durch Impfstoffe erledigt sein“, prognostiziert Klimaforscher Gregor Vulturius. „Der Klimawandel ist viel komplizierter und wird uns über Jahrhunderte beschäftigen.“ Pandemien könnten zusätzlich – und zwar im Zuge des Klimawandels und der damit verbundenen Biodiversitätskrise – in Zukunft vermehrt auftreten. Davor warnte der Weltbiodiversitätsrat IPBES im Oktober 2020 und zog direkte Zusammenhänge zwischen dem menschlichen Eingreifen in die Natur und der Entstehung der Corona-Pandemie.

Plakativ ausgedrückt: Wir können keinen Abstand zum Meeresanstieg halten, besitzen keine Masken für tauende Gletscher, können keinen Lockdown gegen den Temperaturanstieg verhängen – und einen Impfstoff für das Klima wird es auch nicht geben. Nicht nur eine Vorstellung, sondern eine Tatsache, die Anlass zur Beunruhigung bietet.