Der Tannenbaum, Geschenke, Rentiere, Gestecke, die Farbe Rot, der Weihnachtsmann … Diese Assoziationen und Traditionen sind zur Weihnachtszeit allgegenwärtig. Aber woher kommen diese Traditionen überhaupt?

Weihnachten ist bekanntlich das Fest des Beisammenseins und der Besinnlichkeit. Manche von uns freuen sich, die Familie wiederzusehen, gemütliche Stunden zu verbringen oder – seien wir mal ehrlich – einfach Geschenke zu bekommen. Andere auf die Weihnachtsmesse in der Kirche oder sie werden von ihren Familienmitgliedern hingeschleppt. Denn bekanntermaßen wird an Weihnachten die Geburt Jesu Christi gefeiert und es sei ja wichtig, diesen angemessen zu feiern, wie es eben dazugehört. Nicht ohne Grund sind die Kirchen zu keiner anderen Zeit des Jahres so gut besucht. Das angebliche Vergessen und Verschwinden der christlichen Herkunft in unseren Weihnachtsbräuchen wird häufig innerhalb der sogenannten „War on Christmas“-Debatte bedauert. In den USA schon seit längerem Gesprächsstoff, ist sie schließlich auch in Deutschland angekommen und wird zumeist aufgenommen von stark gläubigen Christen, rechten Kreisen und besorgten Wutbürgern. Diese wünschen sich allesamt verzweifelt die Christlichkeit im Weihnachtsfest zurück.

Aber wie sind diese Traditionen entstanden, deren Christlichkeit so vehement zu verteidigen versucht wird? Und was haben sie und unsere Assoziationen mit Weihnachten mit Jesus zu tun? War Rot seine Lieblingsfarbe, die Tanne sein liebster Baum? Schauen wir uns das Ganze einmal gemeinsam an.

Weihnachten als Jesu Geburtstagsparty?

Viele von uns feiern Weihnachten bestimmt nicht sonderlich religiös, wir wachsen aber dennoch in dem Wissen um den christlichen Ursprung und Bedeutung auf. Wir feiern Weihnachten, weil an diesem Tag Jesus geboren wurde. Oder? Nicht ganz. In der Bibel, dem Buch, das Grundlage des christlichen Glaubens ist und unter anderem von Jesu Leben zeugen soll, ist nicht die Rede von einem bestimmten Tag. Stattdessen ist es sogar äußerst unwahrscheinlich, dass Jesus im Winter geboren wurde. Laut Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, 1–20 soll Hirten auf einem Feld durch einen Engel die Geburt Jesu verkündet worden sein. Interessanterweise ist es jedoch auch in Bethlehem sehr kalt im Winter, weshalb es also höchst unwahrscheinlich ist, dass Hirten zu dieser Zeit mit ihrer Herde auf einem Feld waren. Warum feiern wir ihn dann am 24. beziehungsweise 25. Dezember?

Der heutige 25. Dezember – vor der gregorianischen Kalenderreform im 16. Jahrhundert war es der 21. Dezember – war schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus nachweislich ein kirchlicher Feiertag. Allerdings zu Ehren des Geburtstages eines anderen Gottes. Im antiken Rom verehrte man unter anderem den Sol Invictus Mithras, den „unbesiegbaren Sonnengott“. Im Jahr 247 unserer Zeitrechnung wird der Geburtstag des Sonnengotts, der heutige 25. Dezember, durch den damaligen Kaiser zum Staatsfeiertag gekürt. Dieser Tag wurde wahrscheinlich als Geburtstag des Sonnengottes datiert, da er in alten Kalendern Tag der Wintersonnenwende ist, nach dem die Sonnenstunden wieder mehr werden. Die vorher heidnischen Kulturen, also die, die an keinen oder mehrere Götter glauben, richteten ihr Leben und somit auch ihre Religiosität nach der Sonne aus, weshalb dieser natürliche Wendepunkt eine große Bedeutung hatte. Auch die Germanen feierten das Mittwinterfest, auch Julfest genannt. Vom 17. bis 24. Dezember fanden außerdem die Saturnalien statt, an denen ausschweifend gefeiert wurde.

Die heidnischen Kulturen richteten ihre Religiosität nach der Sonne aus.

Konstantin der Große, einige Jahrzehnte später Kaiser, konvertierte von der heidnischen Sol-Invictus-Verehrung zum Christentum, damals noch einer verfolgten religiösen Minderheit. Er wurde zum Förderer der neuen Glaubensgemeinschaft – die schließlich Staatsreligion wurde – und machte aus dem Geburtstag des Sol Invictus den von Jesus Christus. Im Jahr 336 wurde das erste Mal nachweislich das Weihnachtsfest gefeiert, im fünften Jahrhundert entschieden Vertreter der Kirche, dass für immer Jesu Geburt an diesem Tag gefeiert werden sollte, da ein anderes genaues Datum fehlte. So konnte den heidnischen Menschen die Konvertierung zum Christentum eventuell erleichtert werden, da sie ihre Feierlichkeiten nicht ganz aufgeben, sondern offiziell „nur“ den Anlass ändern mussten. Vor allem aber konnte so verdeckt werden, wenn sie nicht konvertierten und an diesem Tag die Wintersonnenwende feierten. Damit begann die Praxis der Römisch-Katholischen Kirche, heidnische Festtage mit „christlichen“ Namen zu überdecken und sie zu christianisieren. Noch heute fallen viele der kirchlichen – und unsere etablierten – Feiertage auf ursprünglich heidnische Feiertage.

Julfest, Christmas, Weihnachten

Der Begriff Weihnachten stammt von dem mittelhochdeutschen wîhen nahten ab, was in etwa „heilige Nächte“ bedeutet. Dieser Name für das Fest wird erst seit etwa dem 11. Jahrhundert im mitteldeutschen Raum nachgewiesen, in anderen Teilen des heutigen Deutschlands erst später. Im Mittelniederdeutschen hielt sich zunächst der Name der kerstesmesse (Christmesse), dessen Verwandtschaft zum englischen Christmas offensichtlich ist. In skandinavischen Ländern wird Weihnachten heute Jul genannt, Überbleibsel aus der germanischen Bezeichnung für das Mittwinterfest.

Weihnachtsbäume und Verschenken sind heidnisch

Die germanischen Völker und die Menschen des antiken Roms hängten zur Verehrung ihrer Götter Tannenzweige auf und schmückten diese mit roten Beeren. Ein grüner Zweig trotz des Winters ist ein Zeichen für Leben. Auch aus anderen Teilen der Welt ist die Verehrung immergrüner Bäume bekannt, diese Gebräuche wurden adaptiert und haben sich weiterentwickelt, bis im 16. Jahrhundert im Elsass das erste Mal Weihnachtsbäume standen. Bis vor etwa 200 Jahren zierten sie hauptsächlich öffentliche Plätze, da sie in Mitteleuropa kaum vorkamen und sehr teuer waren. Die Tradition, dass Familien ihre Wohnzimmer mit eigenen Tannenbäumen dekorierten, entwickelte sich erst mit den ersten Tannenbaum-Aufzuchten, wodurch sie erschwinglich und populärer wurden. Den heidnischen Ursprung und die Verbindung zur Anbetung verschiedenster Götter erkennt auch die katholische Kirche an. Bis vor etwa 150 Jahren waren Weihnachtsbäume in Kirchen verboten und sind es in einigen Kirchen nach persönlichem Ermessen noch heute. Auch Kränze zu binden und einander Geschenke zu machen, waren bereits heidnische Bräuche während der Saturnalien und stehen nicht in Tradition der Gaben der biblischen drei heiligen Könige, wie oft angenommen.

Nicht nur der Tag der Wintersonnenwende für das Weihnachtsfest wurde adaptiert und christianisiert, sondern auch die Traditionen und Gebräuche der ursprünglichen Feierlichkeiten. Diese waren zu tief in den gesellschaftlichen Gebräuchen verankert, um sie mit der Umbenennung und Verchristlichung verschwinden zu lassen. Auch bei anderen christlichen Feiertagen finden wir noch heidnische Traditionen, beispielsweise an Ostern, wo offiziell Jesu Auferstehung gefeiert wird, dessen Gebräuche jedoch von heidnischen Frühlingsfesten übernommen wurden.

Coca-Cola hat den Weihnachtsmann nicht erfunden – aber berühmt gemacht

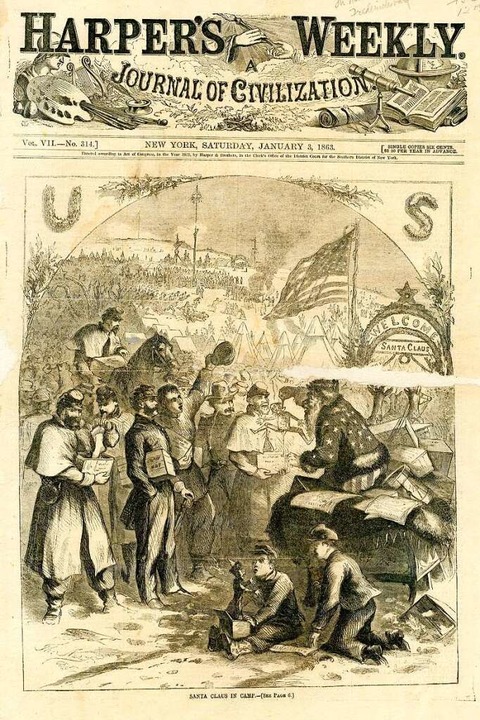

Unsere bisherigen Erkenntnisse bedeuten für alle Menschen, die sich über eine „Entchristlichung“ des Weihnachtsfestes entrüsten, wohl leider schlechte Nachrichten. Aber es gibt auch eine gute: Immerhin hat der Weihnachtsmann – das Weihnachtsmaskottchen schlechthin – einen christlichen Ursprung, nämlich im heiligen Sankt Nikolaus, der im 4. Jahrhundert in der heutigen Türkei lebte, als äußert großzügig galt und gerne schenkte. Die frühe Kirche adaptierte dies und verband das Schenken offiziell mit dem Weihnachtsfest. Auch aus anderen Ländern sind bereits vor Christi Zeit Götter oder ähnliches bekannt, die entweder von einem Hirsch begleitet werden, einen weißen langen Bart haben oder, wie der Sol Invictus, eine Zipfelmütze hatten. Aus dem Nikolaus wurde im Laufe der Jahrhunderte durch die Vermischung verschiedenster Vorstellungen der Weihnachtsmann. In manchen Gebieten ist noch heute das Christkind der Geschenkebringer, eine Erfindung Martin Luthers, der mit der katholischen Nikolaus-Verehrung brechen wollte. Die Vorstellung des Weihnachtsmannes überlagert den Glauben an das Christkind jedoch größtenteils. Unser heutiges Bild vom Weihnachtsmann, das uns in Werbung, Film und Dekoration begegnet, hat Thomas Nast mit seinen Illustrationen geprägt. Er war ein deutscher Karikaturist, der in den USA lebte und bereits 1862 für die Zeitschrift Harper’s Weekly den Weihnachtsmann zeichnete, mitsamt seinen heute maßgeblichen Charakteristika. Sein Weihnachtsmann diente auch als Botschafter in politischen Karikaturen, so besuchte er die Nordstaaten im Bürgerkrieg der USA oder drohte Abgeordneten mit Geschenkeentzug, wenn sie Reformen nicht voranbrächten. Der Illustrator Haddon Sundblom griff Nasts Interpretation für eine Werbung für CocaCola im Jahr 1931 auf, wodurch das Aussehen des Weihnachtsmannes weltweit popularisiert und berühmt würde.

Unsere Traditionen sind konsumproduziert

Genauso wie die Etablierung des Weihnachtsbaums haben auch die meisten anderen Traditionen, die Weihnachten für viele ausmachen, keinen christlichen Ursprung und religiösen Bezug, sondern sind durch gesellschaftliche Veränderungen hervorgerufen und durch Konsumverhalten produziert. Die ersten Adventskränze und Adventskalender wurden erst im 19. Jahrhundert eingeführt, um die Wartezeit auf Weihnachten – und die Geschenke – zu verkürzen. Auch an Weihnachten Zeit mit der Familie und den Liebsten zu verbringen, ist keine alte Tradition. Früher wurde das Weihnachtsfest in der Öffentlichkeit mit Märkten und Krippenspielen gefeiert. In den engsten Kreis der Familie rückte das Weihnachts fest erst, als die öffentlichen Festlichkeiten zu Zeiten der Aufklärung um das 18. Jahrhundert wegen Aberglaubens teilweise verboten wurden und sich gleichzeitig die Bedeutung der bürgerlichen Familie verstärkte.

Das Weihnachtsfest war nie christlich

Fassen wir zusammen: Das Weihnachtsfest, so wie wir es heute kennen und feiern, hat in seinem Ursprung keinerlei Bezug zu Jesus Christus oder anderen christlichen Inhalten. Stattdessen sind unsere geliebten Traditionen entweder aus Konsumverhalten entstanden oder Adaptionen heidnischer Festtage und ihrer Traditionen. Das ist auch der Grund, warum sehr gläubige oder kirchlich orientierte Christ:innen es teilweise ablehnen, Weihnachten zu feiern. Das Weihnachtsfest ist in seiner heutigen Ausgestaltung geprägt von den Traditionen aus verschiedensten Teilen der Welt und war eigentlich schon immer ein Gesellschaftsspektakel, genau so, wie wir es heute feiern.

Text: Joya Hanisch

Fotos: Nubia Navarro, Nick Collins, Karolina Grabowsa (alle via Pexels)

Illustration Harper’s Weekly: Thomas Nast (commons.wikimedia.org/wiki/ File:Santa_Claus_1863_Harpers.png)