Am 3. Oktober 2020 jährte sich der Tag der Wiedervereinigung zum 30. Mal. Viele der Studierenden kennen die Zeit der Teilung Deutschlands nur aus Erzählungen der Eltern und Großeltern. Wie blickt diese Generation, die nach dem Mauerfall geboren wurde, auf die Spaltung? Unterscheidet sie noch heute zwischen Ost und West? Welche Prognosen lassen sich für die Zukunft treffen? Ein Interview mit dem Historiker Dr. Marcus Böick.

Foto: privat

Dr. Marcus Böick, geboren 1983 in Aschersleben, forscht vorrangig zu deutscher und europäischer Geschichte im 20. Jahrhundert sowie zur Geschichte der Transformationen und Umbrüche nach 1989. Besonderen Fokus legte er in seinen wissenschaftlichen Arbeiten auf die Treuhandanstalt, deren Aufgabe in der Endphase der DDR darin bestand, die volkseigenen Betriebe zu verwalten und zu privatisieren. In diesem Zusammenhang war Marcus Böick zwischen 2016 und 2017 Leiter der Forschungsprojekts „Wahrnehmung und Bewertung der Arbeit der Treuhandanstalt“ im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Seit Oktober 2017 ist Markus Böick Akademischer Rat an der Ruhr-Universität Bochum.

Herr Böick, würden Sie sich als Ost- oder Westdeutscher bezeichnen?

Die Frage kann ich mittlerweile kaum beantworten. Ich habe als Kleinkind knapp sieben Jahre in der DDR gelebt, danach als Jugendlicher 13 Jahre bis zum Abitur in Sachsen-Anhalt verbracht und wohne nun schon seit über 16 Jahren im Ruhrgebiet in NRW. Da ist es schwer, sich eindeutig zuzuordnen, zumal man ja viele Dinge in der eigenen Biografie als identitätsbestimmend finden kann – den Beruf, ein Hobby, einen Sportverein. Vielleicht bin ich ein „Wossi“?

Stellen die Begriffe Ost- und Westdeutsch im Jahr 2020 eine politisch korrekte Unterteilung dar? Ist es stattdessen angemessener, von den „alten“ und „neuen“ Bundesländern zu sprechen?

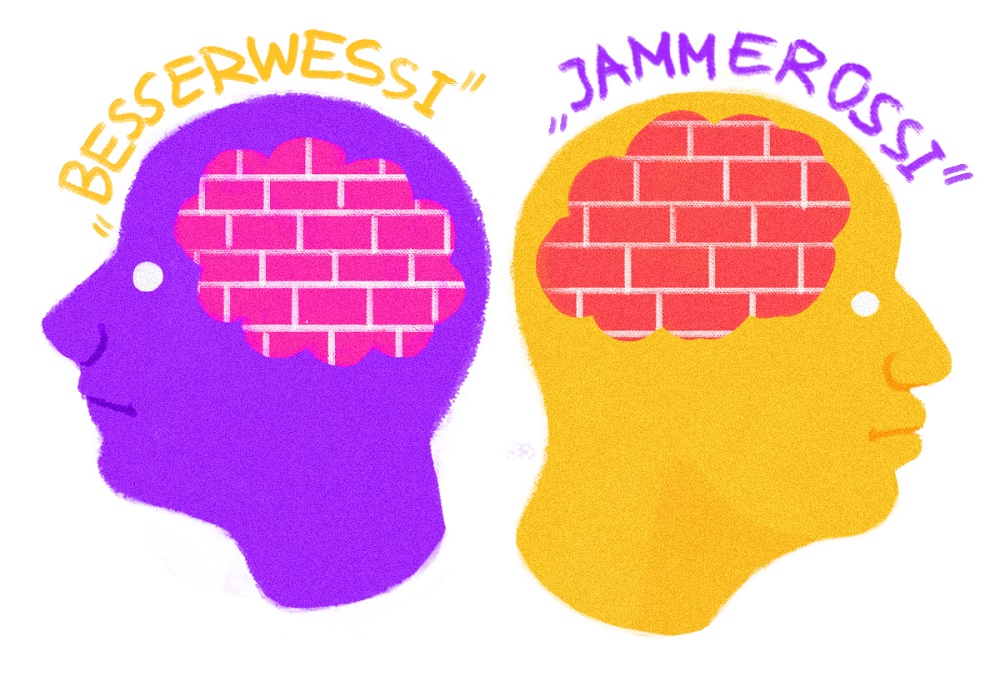

Auch hier fällt mir eine eindeutige Antwort schwer. Natürlich weiß ich aus persönlicher Erfahrung, aber auch aus meiner wissenschaftlichen Arbeit, dass sich viele Menschen selbst als „ostdeutsch“ identifizieren oder als solche identifiziert werden. Explizit als „westdeutsch“ würde sich aber umgekehrt kaum jemand bezeichnen. Diese scharfen Ost-West-Kategorien sind in dieser Form erst nach 1990 entstanden, als sich die erste Euphorie nach dem Mauerfall und der Vereinigung gelegt hatte – und nun vielmehr der Frust des grauen Alltags hervortrat. Ab 1991/92 tauchen dann der arrogante „Besserwessi“ und der weinerliche „Jammerossi“ vermehrt auf. Von daher wird man solche Kategorien, die ja immer auch kulturelle Schubladen sind, sicher stärker problematisieren müssen, auch und gerade weil sie zentraler Bestandteil unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit sind.

Am 3. Oktober 2020 jährt sich der Tag der Wiedervereinigung zum 30. Mal. Warum sind wir trotz der langen Zeit immer noch auf diese Teilung fixiert?

Die fortbestehenden Unterschiede zwischen Ost und West sind in den letzten Jahren wieder vermehrt zum Thema in Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit geworden. Man war zunächst noch von dieser „Mauer in den Köpfen“ überrascht, dann hoffte man lange Zeit, dass sich das Problem quasi „biologisch“ lösen würde. Aber so einfach scheint es nicht zu sein.

Weshalb?

Es gibt, bei allen Annäherungen, noch immer markante Unterschiede etwa beim Eigentum, aber auch in den Mentalitäten, die sich übrigens auch bei jüngeren Menschen zeigen, die die DDR gar nicht mehr selbst erlebt haben. Natürlich sehen wir heute, dass Ostdeutsche in Führungspositionen noch immer stark unterrepräsentiert sind, oder auch, dass die großen Unternehmen nicht im Osten angesiedelt sind. Vor allem nach 2015 traten aber auch Unterschiede im Wahlverhalten zutage, etwa weil auch die AfD besonders gut in den gar nicht mehr so neuen Ländern abgeschnitten hat. All dies sind langfristige Folgen von 40 Jahren deutscher Teilung vor 1990, aber auch den unterschiedlichen Erfahrungen in der Zeit danach.

Der Großteil der Leser:innen unserer Zeitung ist nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung geboren. Eine ähnliche Zielgruppe, die 18- bis 29-Jährigen, wurde in der Studie „Im vereinten Deutschland geboren ‒ in den Einstellungen gespalten?“ der Otto-Brenner Stiftung der IG Metall befragt. Einer der zentralen Aussagen der Studie, „Insgesamt macht es heute keinen Unterschied mehr, ob man aus West- oder Ostdeutschland kommt“, stimmten 57 Prozent der Jugendlichen aus dem Westen zu, während nur 33 Prozent derselben Altersgruppe aus dem Osten die Aussage bestätigen konnten. Worin sehen Sie die Hauptgründe für diese unterschiedlich ausfallende Einschätzung?

Wie gesagt: Eine eigene westdeutsche Identität gibt es im Grunde kaum; hier überwiegen eher regionale Eigenheiten – etwa zwischen Norden, Süden oder Westen, Stadt oder Land, aber auch zwischen verschiedenen ethnischen Herkünften. NRW oder Bayern, das ist eine klassische Opposition. Der Osten fällt da noch immer etwas aus dem Muster heraus.

Die jüngeren Ostdeutschen sind also im „luftleeren Raum“ aufgewachsen?

Nein, sie sind insbesondere durch ihre Eltern, Großeltern und Freunde geprägt. Und hier überwiegt dann doch noch das Bewusstsein, etwas anders zu ticken als die Menschen im „Westen“. Dies scheint sich, zumindest zum Teil, dann auch auf die nachfolgenden Generationen zu übertragen. Erfahrungsgemäß wird es aber deutlich komplizierter, wenn junge Menschen ihre alte Heimat oder gar das Land für eine Zeit lang verlassen.

Eine weitere Frage der Studie lautet: „Wie häufig haben Ihre Eltern oder Familie über die Wiedervereinigung und die Folgen gesprochen?“ Auf die Fragestellung antworteten 28 Prozent der Heranwachsenden aus dem Westen mit „eher häufig“ und „sehr häufig“, und rund die Hälfte der Jugendlichen aus dem Osten gaben dieselbe Antwort. Lässt sich daraus schließen, dass die Eltern aus dem Westen versäumt haben, ihren Nachwuchs über die Vergangenheit aufzuklären?

Auch dies ist wenig überraschend. Während sich nach 1990 in der ostdeutschen Gesellschaft nach dem Ende der DDR quasi alles in rasanter Geschwindigkeit verändern musste, blieben im Westen nahezu alle Dinge weitgehend unverändert. Natürlich bildete die Einigung einen politischen Abschnitt und hatte auch weitreichende Folgen für Europa und die Welt. Aber davon merkte man etwa im vom Strukturwandel geplagten Ruhrgebiet oder im wohlhabenden Münsterland zunächst einmal wenig – außer natürlich Gelder und Transfers, die der „Aufbau Ost“ noch zu verschlingen schien. Von daher ist den Eltern in den alten Ländern zunächst kaum vorzuwerfen, dass sie hier ihre Pflicht versäumt hätten; für viele war das einfach kein entscheidender Umbruch.

Den Eltern aus dem Westen kann man also diesbezüglich keinen Vorwurf machen.

Teils, teils. Es stimmt schon, dass die Neugier hier lange Zeit kaum ausgeprägt gewesen ist. Während der Osten immer sehr stark auf den Westen fixiert blieb, war das umgekehrt nicht oft der Fall. Das hat natürlich Spuren auch in der Erinnerungskultur hinterlassen, die heute stark zerklüftet ist.

Ein aussagekräftiges Ergebnis liefert auch das Statement: „Die Menschen in Ostdeutschland wurden nach der Wiedervereinigung oft unfair behandelt.“ Jugendliche aus dem Westen stimmten dem zur Hälfte zu, während im Osten rund drei Viertel dafür plädierten. Welchen Einfluss auf das Leben der Kinder hat die Selbstzuschreibung der Eltern als „Wendeverlierer“?

Dieser Einfluss dürfte hier ganz zentral sein. Viele junge Menschen kennen die Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern über die Härte der Umbrüche, die nach 1990 über die Menschen hereingebrochen sind. Statt rasch „blühender Landschaften“ prägten gerade in den ersten Jahren eine starke Orientierungs- und Arbeitslosigkeit das Bild. Viele Menschen mussten sich komplett umorientieren. Manchen gelang dies erstaunlich gut, anderen hingegen weniger. Solche unverhofften Umbruchphasen sind extrem bewegte Zeiten, die zugleich auch viele Enttäuschungen und regelrechte Traumata produzieren können. Karrieren wurden schlagartig beendet, langfristige Planungen quasi von einem Tag auf den anderen über den Haufen geworfen.

Andererseits ist aber auch kaum zu unterschätzen, welche ungeahnten Freiheiten und Möglichkeiten die neue Zeit mit sich brachte – in der Politik, aber auch beim Konsum oder im Bildungsbereich. Jedoch konnten nicht alle Menschen in gleicher Weise daran teilhaben. Es machte auch einen großen Unterschied, wie alt man im Jahr 1989 konkret gewesen ist.

Inwiefern hatte das Alter einen Einfluss auf die neuen Optionen und Freiheiten ab 1989?

Jüngeren eröffneten sich viele neue Möglichkeiten, Menschen mittleren Alters mussten um ihren Job kämpfen, Ältere hingegen konnten vielleicht einfach in Rente gehen. Von daher ziehen viele Menschen auch heute noch eine sehr gemischte Bilanz, ohne dass alle Ostdeutsche pauschal als „Wendeverlierer“ zu betrachten wären; es gibt natürlich auch nicht wenige „Wendegewinner“.

Eine weitere Aussage innerhalb der Studie lautet: „Es gab Dinge in der DDR, die besser waren als im Westen.“ Dem schlossen sich Jugendliche aus dem Westen zu 35 Prozent an, während dieselbe Altersgruppe aus dem Osten sogar zu rund zwei Dritteln zustimmte. Welche „Dinge“ assoziierten die Jugendlichen Ihrer Meinung nach mit der Aussage? Gab es vielleicht sogar unterschiedliche Vorstellungen bei der Beantwortung der Frage, in Abhängigkeit von ost- oder westdeutscher Herkunft?

Ich denke, man hebt hier einerseits zumeist auf die vielbemühten „sozialen Errungenschaften“ ab, die sich die SED selbst oft auf die Fahnen geschrieben hat. Hierzu zählen klassischerweise die ausgedehnte Kinderbetreuung, die Polikliniken, der soziale Wohnungsbau oder die fortgeschrittene Frauenerwerbstätigkeit. Aber bei diesen Aspekten darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass die DDR eine Fürsorgediktatur gewesen ist, die sich die Loyalität ihrer Bürger durch soziale Wohltaten erkaufen wollte – was übrigens in den 1980er-Jahren immer schlechter funktioniert hat. Und zu diesem System gehörte eben auch nicht nur die wohltätige Seite, sondern auch die repressive – in Gestalt von Staatssicherheit und Grenzregime. Hier muss man sich sicher vor allzu milden Urteilen hüten, die den harten Diktaturcharakter des SED-Regimes im Nachgang völlig ausblenden wollen.

Andererseits haben viele Ostdeutsche nach 1990 den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch das Gemeinschaftsgefühl vermisst, die die diversen Nischen vor 1990 geboten haben. Ob der reale Staatssozialismus in den Farben der DDR heute wirklich alternative Modelle für antikapitalistische, soziale oder gar ökologische Lebens- und Wirtschaftsformen im 21. Jahrhundert bereithalten kann – da wäre ich eher skeptisch. Allerdings geht es bei dieser Diskussion oft auch um Fragen der Anerkennung. Man sehnt sich danach, dass man auch im Westen anerkennt, dass nicht alles, was in der DDR getan und gesagt wurde, pauschal „schlecht“ gewesen ist. Dies macht die Diskussion aber auch so kompliziert.

Die Erhebung „Kinder der Einheit ‒ same but (still) different“ führte das Institut für Demoskopie Allensbach 2019 im Auftrag von McDonald’s durch. Dafür wurden 1600 15- bis 24-Jährige befragt. Aus der Studie geht hervor, dass Vorurteile beidseitig existieren. So beschreiben sich Ostdeutsche im Gegensatz zu Westdeutschen selbst als „ärmer“, „bescheidener“ und „bodenständiger“, während sie von Westdeutschen mit den Begriffen „offener“, „ärmer“ und „rassistischer“ assoziiert werden. Westdeutsche bezeichnen sich selbst im Vergleich zu Ostdeutschen als „offener“, „reicher“ und „weltoffener“, während sie in der Fremdbeschreibung mit Begriffen wie „arroganter“, „besser bezahlt“ und „reicher“ betitelt werden. Auch mit dem Ziel, solche Vorurteile minimieren zu können, forderte der Thüringer Bildungsminister Helmut Holter im Januar 2019 mehr Ost-West-Schüleraustausche. Stellt dieser Vorschlag eine zielführende Möglichkeit dar, um die Vorurteile junger Menschen minimieren zu können?

Generell sollten alle interaktiven Formate stärker gefördert werden, die den dialogischen Austausch zwischen verschiedenen Gruppen fördern können. Das erweist sich häufig als ungemeine persönliche Bereicherung, weil man so einen direkten Blick hinter die gängigen Klischees werfen kann. Im Ost-West-Verhältnis wäre das in der Tat eine enorme

Bereicherung, aber letztlich nicht nur dort. Gleiches gilt natürlich auch mit Blick auf andere Gruppen – etwa Menschen mit Migrationshintergrund –, aber auch den Austausch mit anderen Ländern in Europa oder darüber hinaus. Leider sind derlei Formate immer mit erheblichem Aufwand verbunden und relativ kostspielig – an der Schule, aber auch an der Universität. Es gibt dort natürlich viele Bemühungen und Initiativen im Kleinen und das auch schon seit vielen Jahren. Aber hier besteht noch reichlich Luft nach oben, das ist ganz klar.

Einen weiteren Themenkomplex, der in der Studie angeschnitten wird, stellt die Problematik der Abwanderung dar. Während in Westdeutschland insgesamt 18 Prozent der Männer und 20 Prozent der Frauen für ihre Ausbildung oder ihr Studium beziehungsweise ihren derzeitigen Arbeitsplatz in eine andere Region umzogen, waren es in Ostdeutschland 27 Prozent der Männer und sogar 34 Prozent der Frauen. Worin liegt Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für die gesteigerte Mobilität besonders vieler junger Frauen Ostdeutschlands?

Dies ist ein langfristiger Trend, bei dem sich Ost-West-Dynamiken mit Stadt-Land-Gegensätzen verbinden und teilweise auch verstärken. Viele junge Menschen verlassen die Provinz und ziehen in die größeren Städte mit ihrem breiten Angebot an Kultur, Bildung und Freizeit. Städte bieten mehr Möglichkeiten. Auf den Osten traf das nach 1990 noch viel dramatischer zu, da auch hier die ländlichen Regionen ganz massiv von Betriebsschließungen und Arbeitslosigkeit betroffen waren. Ich kenne das auch aus eigener Erinnerung: Für die meisten Mitschüler in meinem Jahrgang bot sich etwa kaum die Möglichkeit, in der Heimat einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Mittlerweile hat sich die Situation diesbezüglich verändert, und vielleicht wird auch hier die Corona-Pandemie ein Umdenken bewirken. Dennoch sind Abwanderung und Dauerpendeln Phänomene, die wir in Deutschland vor allem im Osten des Landes finden können. Und in ganz besonderem Maße sind es natürlich aufstiegswillige junge Frauen, die diesen Regionen nach 1990 den Rücken gekehrt haben – was dort wiederum ganz eigene Problemlagen erzeugt hat. Allerdings gibt es derlei „abgehängte“ Regionen auch im Westen, und einige Regionen in Ostdeutschland stehen mittlerweile im Vergleich sehr gut da – vor allem die größeren Universitätsstädte, die seit einiger Zeit wieder kräftig wachsen.

Die Abwanderung junger Frauen aus strukturschwachen Regionen bildet einen entscheidenden Faktor, der die Unzufriedenheit junger Männer, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, erhöht. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen einem relativen „Überschuss“ an Männern und Wahlerfolgen rechtsextremer Parteien?

Natürlich muss man mit derlei Schlüssen stets vorsichtig sein. Dennoch scheint sich in diesen Regionen eine sehr spannungsgeladene soziale Situation entwickelt zu haben, in der sich vor allem Männer als Verlierer eines „Systems“ sehen, das aus abgehobenen

„Eliten“ besteht.

Welche scheinbare Gefahr geht nach Ansicht der Männer von diesen abgehobenen „Eliten“ aus?

Sie nehmen ihnen nicht nur die Frauen weg, sondern begünstigen scheinbar auch alle anderen außer sie selbst – seien es Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund oder aus der LGBTQ-Community. Da sammelt sich dann schnell eine Menge Frust. und männlicher Frust entlädt sich dann eben häufiger auch in Gewalt und Wut. Und natürlich schlägt sich das auch in der Suche nach einfachen Antworten und politischen Angeboten nieder, die klare Schuldige benennen und scheinbar handfeste Lösungen versprechen. Da dürfen dann Männer noch „echte Kerle“ sein, die daheim „die Hosen anhaben“. Dass etwa die AfD sich besonders großer Beliebtheit bei jüngeren ostdeutschen Männern erfreut, kann dann wiederum weniger überraschen.

Mit dem Wahlverhalten junger Erwachsener hat sich auch die Organisation More in Common auseinandergesetzt. Sie untersuchte in ihrer Studie „Die andere deutsche Teilung“ das Wahlverhalten einer Stichprobe von 4000 Personen und teilte diese in sechs Kategorien ein. Besonders viele junge Menschen lassen sich der Gruppe der „Enttäuschten“ zuordnen, die eine Wahlabsicht für die AfD von 28 Prozent aufweist.

Dieses Ergebnis stimmt wirklich nachdenklich und vielleicht auch etwas traurig.

Die Zahlen der letzten Monate bestätigen die Zuweisung der Organisation, da beispielsweise die U‑30-Jährigen bei der Wahl in Thüringen 2019 die AfD am häufigsten von allen anderen Parteien wählten. Welche Ursachen sehen Sie dafür, dass sich gerade viele junge Menschen in Ostdeutschland dieser Gruppe zuordnen lassen?

Wir sehen in Europa generell – gerade auch im Süden oder Osten des Kontinents – dass junge Menschen zunehmend das bange Gefühl haben, dass ihre Zukunft nicht mehr wirklich in den eigenen Händen liegt, dass sich hier weniger Chancen auftun, sondern vielmehr vielfältige Bedrohungen und Gefahren lauern.

Stichwort Klimawandel.

Genau, der Klimawandel bereitet enorme Sorgen, man denke natürlich an die „Fridays for Future“-Bewegung. Zugleich stehen aber auch Fragen globaler oder ethnischer Ungleichheiten wieder stärker im Fokus. Schließlich erschweren Digitalisierung und Globalisierung noch weiter die Orientierung: die Möglichkeiten erscheinen einerseits grenzenlos, aber die Risiken und Kosten erscheinen andererseits schwer abschätzbar und zudem höchst ungleich verteilt. Aber dies ist insgesamt nichts völlig Neues; ähnliche Konfliktlagen zwischen den verschiedenen Generationen hat es auch in den 1970er- und 1980er-Jahren gegeben. Und in nicht allzu ferner Zukunft wird es sicher auch eine Diskussion darüber geben, wer die Folgekosten der jüngsten Corona-Maßnahmen zu tragen hat … Die „Ostjugend“ fügt sich da also durchaus in eine breitere Generationenlage ein, die man durchaus ernster nehmen müsste.

Was muss passieren, damit wir 2050, zum 60. Jahrestag der Wiedervereinigung, nicht mehr über Ost und West reden?

Vielleicht müsste man, gerade in Deutschland, Vielfalt eher als Bereicherung und nicht immer nur als zu bekämpfendes Problem sehen. So wichtig gleichwertige Lebensverhältnisse und faire Chancen gerade für Menschen aus benachteiligten Gruppen natürlich sind – nicht jede Differenz ist per se etwas Schlechtes. In der deutschen politischen Kultur herrscht jedoch ein hohes Bedürfnis nach Einheit und Einigkeit, was mit der späten Nationalstaatsbildung im 19. Jahrhundert zu tun hat. Aber vielleicht werden wir im Jahr 2050 noch immer über „Ostdeutsche“ reden, aber dies möglicherweise stärker in einem europäischen Kontext stellen? Aber bei derlei Prognosen sollte man – gerade und besonders als Historiker/in – stets enorme Vorsicht und Zurückhaltung üben.