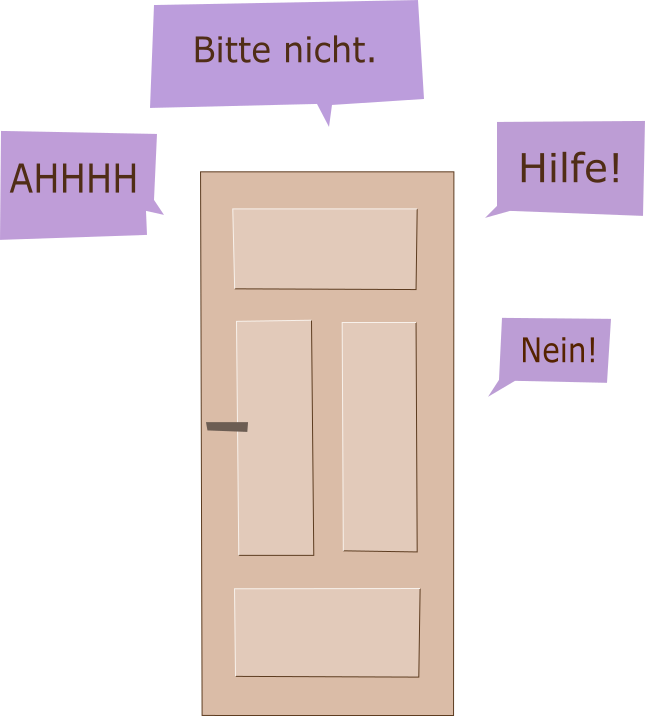

Zuhause – ein Wort, welches in den letzen Monaten mehr an Bedeutung gewonnen hat. Für die einen löst es Gefühle von Gemütlichkeit, Entspannung und Sicherheit aus – ein Zufluchtsort. Doch für andere ist es ein Ort beherrscht von Gewalt.

Ein Jahr liegt hinter uns, mit dessen Verlauf wir alle nicht gerechnet haben. Von einer weltweiten Pandemie getroffen mussten wir unseren Alltag maßgeblich ändern – soziale Kontakte bis auf ein Minimum einschränken und zuhause bleiben. Beschränkungen, die einige von uns härter treffen als andere. Im Besonderen diejenigen, die häusliche Gewalt erfahren. Und auch wenn dieses Problem nicht erst seit Corona existiert, spitzt es sich dadurch immer weiter zu.

Die Entscheidung, sich Hilfe zu suchen, ist in den meisten Fällen ein langwieriger Prozess. Denn betroffene Menschen müssen sich aus eigener Kraft ins Gedächtnis rufen, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen, welches nicht von Demütigungen und Gewalt gekennzeichnet sein sollte. Das Wiedererlangen dieser Erkenntnis kann unterschiedlich lang dauern, deshalb ist es umso wichtiger, zahlreiche Hilfsangebote anzubieten. Die Interventionsstelle „Häusliche Gewalt und Stalking“ in Halle, ein Angebot der Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Halle-Merseburg e.V., ist eine davon. Die Beratung ist kostenlos, unverbindlich und streng vertraulich.

Im Telefoninterview gibt Susann Werner, eine von zwei Beraterinnen der Interventionsstelle, Einblicke in ihre Arbeit sowie die Veränderungen, die mit Corona einhergingen. Als studierte Sozialpädagogin berät sie seit einem halben Jahr Opfer häuslicher Gewalt und Stalking.

Gibt es einen bestimmten Ablauf bei Beratungsgesprächen?

Nein, den gibt es nicht, da wir immer individuell auf die Probleme der Betroffenen eingehen und beraten. Jedoch ist der erste Schritt die Erfragung der Problemlage sowie die Klärung der Wohnsituation. Je nachdem, was vorgefallen ist, entscheiden wir, welche Bereiche der Beratung benötigt werden: eine Sicherheits‑, Verhaltens- oder psycho-

soziale Beratung. Natürlich unterliegen wir dabei der Schweigepflicht, dürfen aber bei Zustimmung der Opfer die Polizei mit einschalten.

Häufig sind Frauen die Opfer bei häuslicher Gewalt. Hat sich dadurch Ihr Bild zu Männern verändert?

In unserem Beruf unterscheiden wir nicht zwischen Mann oder Frau. Es sind Betroffene, die unsere Unterstützung benötigen. Männer sind zwar weniger von massiver körperlicher Gewalt betroffen, jedoch leiden sie häufig unter psychischer Gewalt.

Wie halten Sie diese Arbeit seelisch aus? Entwickelt man eine gewisse emotionale Distanz?

Es ist eine große Herausforderung, da wir nur die Krisenintervention sind. Eine kurzfristige Beratung, und danach vermitteln wir weiter. Erfolgsgeschichten oder positives Feedback sind daher eher eine Seltenheit. Darum ist es umso wichtiger, dass es zwei Beraterinnen gibt, damit man sich untereinander austauschen kann. Supervisionen und Psychohygiene sind in unserem Beruf notwendig. Bei Supervisionen, die mehrmals im Jahr mit Experten stattfinden, werden Arbeitsprozesse reflektiert und Handlungsalternativen entworfen. Um eine ausgeglichene psychische

Gesundheit zu bewahren, darf die Psychohygiene nicht vernachlässigt werden. Damit ist gemeint, dass wir die Arbeit im Büro lassen, um im Privaten abschalten zu können.

Die Fakten

Unter häuslicher Gewalt sind zuallererst nicht die normalen Familienstreitigkeiten zu verstehen, welche in jedem Haushalt zu finden sind. Es sind schwere Gewalttaten, die über mehrere Jahre andauern können. Dem Opfer wird hierbei physischer, psychischer, sexueller oder sozialer Schaden zugefügt. Opfer von Partnerschaftsgewalt sind zu über 81 Prozent Frauen, darunter lebt die Hälfte mit den Tatverdächtigen zusammen. Das zeigt die zuletzt veröffentlichte kriminalstatistische Auswertung zur Partnerschaftsgewalt des Bundeskriminalamts. 2019 gab es 141 792 erfasste Fälle, die Opfer von Partnerschaftsgewalt wurden, davon waren knapp 115 000 weiblich. In einer Studie „Gewalt gegen Frauen. Eine EU-weite Erhebung“ im Jahr 2014 gab rund jede dritte Frau an, mindestens einmal körperliche und/oder sexuelle Gewalt seit dem 16. Lebensjahr erlebt zu haben. Die Dunkelziffer wird jedoch deutlich höher eingeschätzt, da Studien und Statistiken das gesamte Ausmaß nicht widerspiegeln können.

Wurden Beratungen in diesem Jahr aufgrund der Pandemie und des Lockdowns vermehrt in Anspruch genommen?

Definitiv. So viele Betroffene wie im Jahr 2020 gab es in den letzten 18 Jahren, seitdem es die Interventionsstelle gibt, noch nie. Natürlich steigen die Zahlen von Jahr zu Jahr kontinuierlich. Der Grund hierfür ist nicht, dass es mehr Betroffene geworden sind, sondern Menschen informierter sind und sich mehr trauen, Hilfe zu suchen. Der normale Zuwachs liegt im Jahr bei fünf Prozent. Im vergangenen Jahr haben wir jedoch einen Anstieg von etwa einem Drittel verzeichnet. Dass es einen Zusammenhang mit Corona geben muss, liegt auf der Hand. Verständlicherweise. Durch Homeoffice, Kurzarbeit und das ständige Aufeinanderhocken haben sich die Zustände zuhause verschlechtert.

Über Gewalt gegen Frauen zu sprechen gilt bei vielen noch als Tabuthema. Es wird meist verharmlost und kleingeredet. Wird ihrer Meinung nach zu wenig dagegen unternommen, auch in der Politik?

Innerhalb der Corona-Pandemie wurde vermehrt über das Thema berichtet und Nummern, wie das Hilfetelefon, über soziale Netzwerke verteilt. Jedoch ist es auf jeden Fall noch ein Tabuthema. Menschen wollen sich ungern mit Themen wie diesen auseinandersetzen oder überhaupt darüber reden – auch nicht in der Politik. Und dass es ein unbeliebtes Thema ist, merkt man den Betroffenen an, da eine große Scham besteht, über die Dinge zu reden,

die ihnen passiert sind. Zwar gibt es Frauenhäuser und Beratungsstellen, davon jedoch viel zu wenig, genauso wenn es um die Personalausstattung geht. Wir sind am Limit.

Was kann dagegen unternommen werden?

Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass Öffentlichkeitsarbeit sehr wenig Anklang findet, denn die meisten verschließen hierbei nur Augen und Ohren. Wichtiger ist es, dort die Informationen zu streuen, wo sich potentiell Betroffene aufhalten. Und dass Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und der Polizei sich entsprechend schulen lassen, damit sie die Zeichen erkennen und handeln können. Aber auch jeder von uns, sollte aufmerksam sein und nicht die Augen vor Dingen verschließen, bei denen man ein ungutes Gefühl verspürt. Lieber einmal mehr nachfragen als einmal zu wenig.

Wichtige Telefon-nummern im Notfall

Frauenhaus Halle: 0345 4441414

Interventionsstelle Halle: 0345 6867907

Hilfetelefon: 08000 116 016

Polizei: 110