H.P. Lovecraft hat es getan, genauso wie George R. R. Martin oder Agatha Christie: Sie alle schrieben Geschichten für Pulp Magazines. Im deutschen Sprachraum sind diese Werke vor allem unter der Bezeichnung Heft- oder Groschenroman bekannt und erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit. Eine Hommage.

Sie tragen Titel wie »Fürstenkinder«, »Heimatroman« oder »Der Landarzt«. Man findet sie fast nie im Buchhandel, dafür aber in Hülle und Fülle im Zeitschriftenhandel. Sie sind preiswert, kompakt und passen in jede Tasche. Aber kaum jemand redet über sie: Die Groschenromane. Als Trivialliteratur verschrien, fristen sie ein Schattendasein unter ihren großen Schwestern, die mehr Anerkennung und mediale Aufmerksamkeit bekommen – den Büchern. Dabei sind die Heftromane für viele AutorInnen ein Sprungbrett in den seriösen Literaturmarkt. In der Universität werden sie kaum besprochen, mit etwas Glück in einem Vortrag erwähnt. Doch wie nicht alles Gold ist, was glänzt, sind auch Groschenromane weniger trivial, als es den Anschein hat.

Eine kleine Geschichte des Groschenromans

Durch die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern im 15. Jahrhundert durch Johannes Gutenberg war es erstmals möglich, ein Massenprodukt mit geistigem Inhalt in Umlauf zu bringen. Zuvor wurden Bücher nur in so genannten Schreibschulen (die sich in Klöstern befanden) per Hand abgeschrieben und an ausgewählte, betuchte Kunden verkauft. Zwar gab es vor der europäischen Druckerpresse den Buchdruck in China und Korea, dieser konnte sich allerdings international nicht durchsetzen. Spätestens seit der Einführung des europäischen Drucks im 19. Jahrhundert wurde die Drucktechnik

vollends vom Markt verdrängt. Auf der Basis von Gutenbergs Drucktechnik entwickelte sich der Zeitungs- und Buchdruck bis hin zum Digitaldruck, wie er heute existiert.

Doch natürlich wurde schon weitaus früher auch im gemeinen Volk mit Literatur gehandelt. Schon in der Antike schrieben Dichter und Philosophen ihre Texte auf Schriftrollen, ließen ihre Ergüsse von ihren Schülern duplizieren und verkauften sie dann auf dem Wochenmarkt. So gelangte unter anderem Ovid zu Berühmtheit, dessen »Metamorphosen« – erotische, mystische und spannenden Geschichten – noch heute in vielen Lateinklassen gelesen werden. Diese poetischen Schriftrollen wurden in regelmäßigen Abständen weitergeführt. Mit ein wenig Fantasie kann man sie als erste Fortsetzungsgeschichten bezeichnen, dem Vorläufer des Heftromans.

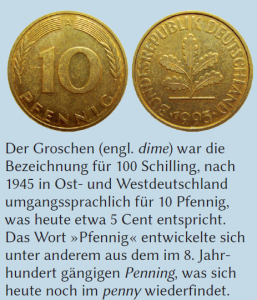

Im 19. Jahrhundert hatte der Groschenroman seinen Aufschwung in Europa und den Vereinigten Staaten. So nannte man sie in den USA »Dime Novel«, in Britannien trugen sie den Titel »Penny Dreadful«, und in Deutschland kannte man sie unter dem Begriff »Groschenroman«.

Diese Namen teilen alle die gleiche Eigenschaft. Dime und Groschen sind Synonyme für Kleingeld, der Penny ist selbsterklärend. Das bedeutete, dass die Heftromane für verhältnismäßig wenig Geld erworben werden konnten. Novel und Roman beschreiben den Inhalt, denn die Hefte sind zur Unterhaltung gedacht. Kurzgeschichten, Sagen, Gedichte, Fortsetzungsgeschichten – für jede Vorliebe und jedes Genre findet sich ein eigenes Heft. »Dreadful« bedeutet übersetzt schrecklich. Das hatte zunächst weniger mit dem Inhalt zu tun, sondern mit dem minderwertigen Papier, der schlechten Tinte und der einfachen Bindung. Im Vergleich dazu wurde ein Buch mit wesentlich mehr Aufwand hergestellt, das Papier war hochwertiger, die Tinte teurer und die Bindung meist aus Leinen oder sogar Leder. Dadurch war es nur für den gut betuchten Teil der Bevölkerung erschwinglich.

Die Hefte fanden besonderen Anklang bei der arbeitenden Bevölkerungsschicht. Sie boten für wenig Geld eine kurze Ausflucht aus dem Alltag. In Deutschland erhielten sie den Beinamen »Eisenbahnliteratur« (auch heute findet man die Groschenromane unter anderem im Bahnhofskiosk), denn auf der Reise konnte man ein Heft zur Unterhaltung schnell durchlesen. Erst durch die Verbreitung von Radio und Fernsehen geriet der Heftroman nach und nach in den Hintergrund. Durch fallende Papierkosten und Tintenpreise wurde es zudem auch für die Buchverlage günstiger, Romane zu drucken und spätestens seit der Erfindung des Taschenbuchs drängte das Buch als Massenware die Hefte komplett an den Rand.

Trivialität ist relativ

Groschenromane werden der Trivialliteratur zugeordnet. Damit werden sie in der Wissenschaft meist nur müde belächelt. Dennoch gibt es die Romane noch immer, und sie haben sich als Sammelobjekte und in Fangemeinden eine Nische erkämpft. So werden sich einige der Studierenden sicher noch an »Dr. Stefan Frank – der Arzt, dem die Frauen vertrauen« erinnern. Als Serienheld von RTL flimmerte der charismatische Chirurg und Gynäkologe zur Primetime über die Bildschirme tausender ZuschauerInnen. 2001 war dann das Serien-Aus. Aber Dr. Frank praktizierte schon vor der TV-Umsetzung und tut es weiterhin: Als Romanheld im Heftformat.

Sweeney Todd ist den meisten durch die Tim-Burton-Verfilmung aus dem Jahr 2007 mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter ein Begriff. Der mörderische Barbier aus der Fleet Street feierte allerdings schon 1979 seinen Durchbruch auf dem Broadway, damals in den Hauptrollen dargestellt durch Len Cariou und Angela Lansbury (die Verfilmung von 1936 fand noch wenig medialen Anklang). Doch auch vor der Bühnenfassung richtete Todd eine Menge Schaden an, ebenfalls auf billigem Papier und im Heftformat, von 1846 bis 1847 unter dem Titel »The String of Pearls: A Romance«.

Auch der Name Jerry Cotton dürfte von vielen schon einmal gehört worden sein. Der FBI-Agent aus Connecticut, vom deutschen Autor Delfried Kaufmann erfunden, löst seine Fälle seit 1954 und durfte in den 1960er Jahren auch auf den TV-Geräten die Welt von Unrecht befreien. Die Auflage des Heftes liegt bei über 850 Millionen Exemplaren, 2010 gab es mit Christian Tramitz in der Rolle des Cotton eine Neuverfilmung.

Trivialliteratur ist allerdings wenig trivial. Auch bei Heftromanen gibt es gute und schlechte Geschichten. Sinnvoller zur Beschreibung ist der Begriff Populärliteratur. Dieser ist ein Sammelbegriff für Lesestoff, der weit verbreitet ist, sich aber von der Hochliteratur abgrenzt. Dadurch kann eine große Bandbreite an Themen abgedeckt werden, es ist also buchstäblich für jeden Leser etwas dabei. Angefangen beim Liebesroman hin zum Western, Krimi oder Science-Fiction. Dadurch kommt es allerdings vor, dass sich Inhalte wiederholen, genauso wie Figuren und ihre Charaktere. Sie dienen allem voran der Unterhaltung und Erbauung. Einen großen Anteil an der Popularität der einfachen Romanhefte haben weibliche Leser. Sie tauschten die Groschenromane, welche von Liebe und dem Guten in der Welt handelten, untereinander aus und trafen sich zur Diskussion in Lesezirkeln. Später wurden auch Abenteuerromane an vornehmlich männliche Leser verkauft. Im ersten Weltkrieg kamen junge Soldaten auf den Geschmack der Hefte. Der Serienheld, also die Figur, die immer wieder auftaucht, ist eine Erfindung des Groschenromans. Im ersten Weltkrieg dienten die Helden, die in jeder Geschichte eine Herausforderung zu bestehen hatten und am Ende erfolgreich triumphierten, zur Erbauung im Schützengraben.

The Circle of Dime

Die Populärliteratur findet sich heute in großen Mengen auch in Buchform. Allein in Deutschland werden jährlich circa 90 000 Neuerscheinungen auf den Markt geworfen. Vom kitschigen Liebesroman über den Historienschinken bis hin zur anspruchsvollen Literatur ist alles in den Buchhandlungen zu finden. Unter dieser Masse an Literaturprodukten eine Auswahl zu treffen, die in einen wissenschaftlichen Kontext gesetzt werden könnte, ist eine Herkulesaufgabe.

Die Schwierigkeit bei den Romanheften stellt sich allein schon mit der Frage, wo genau die Analyse beginnen soll. So gibt es Fortsetzungsromane wie »Dorian Hunter – Dämonenkiller«, die im Zwei-Wochen-Rhythmus in den Zeitungsauslagen landen. Wird in eine laufende Nummer eingestiegen, berichtet ein kurzes »Was bisher geschah« über die vergangenen Ereignisse. Die Handlung eines Ausgabe selbst ist in sich geschlossen. Es wird in die Geschichte eingeleitet, es folgt ein furioser Showdown und ein scheinbares gutes Ende. Doch dann gelangt man an einen Cliffhanger, der dazu animieren soll, auch in vierzehn Tagen die nächste Ausgabe zu erstehen. In den Fällen der Liebesromane gibt es wiederum eine in sich abgeschlossene Handlung mit romantischen und erotischen Zügen, allerdings scheinen die Figuren sich von Heft zu Heft nur anhand ihrer Namen zu unterscheiden.

Dennoch werden die Hefte weiterhin verkauft. Vier Verlage veröffentlichen die Eisenbahnliteratur in Deutschland: Bastei Lübbe, der auch mit einem großen Taschenbuchangebot in den Buchhandlungen vertreten ist, Cora, Kelter und der Erich-Pabel-Verlag, bei welchem unter anderen die Reihe »Perry Rhodan« erschien. Interessant ist zudem, dass viele heute bekannte AutorInnen ihre ersten Gagen durch Geschichten in den Groschenheften erhielten, bis sie bei großen Verlagen in das Buchprogramm aufgenommen wurden. Neben George R. R. Martin zählen in Deutschland auch Karl May, Wolfgang Hohlbein und Hedwig Courths-Mahler zu den AutorInnen, die durch den Verkauf ihrer Werke später zu großer Popularität gelangten.

Die Fangemeinde bei Groschenromanen ist erstaunlich groß, auch wenn man sie selten in der Bahn sieht. Die Hefte haben einen Sammlerwert und werden teilweise für horrende Preise auf dem Gebrauchtmarkt gehandelt. Auch erscheint in unregelmäßigen Abständen ein eigener Preiskatalog, der letzte datiert vom Jahr 2016/2017. Im Fachhandel gibt es spezielle Folien für die Aufbewahrung, im Internet Pflege- und Lagerhinweise.

Der Unterhaltungsaspekt der Heftromane steht klar im Vordergrund, und selten scheint dieser Aspekt in der Literaturrezeption Betrachtung zu finden. Das kann aber auch von Vorteil sein, denn man könnte fast behaupten, dass die kleine Schwester der großen Bücher so ein wenig geschützt wird. So kann man genau das tun, wozu die Romanhefte gedacht sind: Für eine kurze Zeit in einem Abenteuer verschwinden und seine Gedanken bei einem leichten Roman entspannen, bevor es wieder an die nächste Schiller-Interpretation geht.