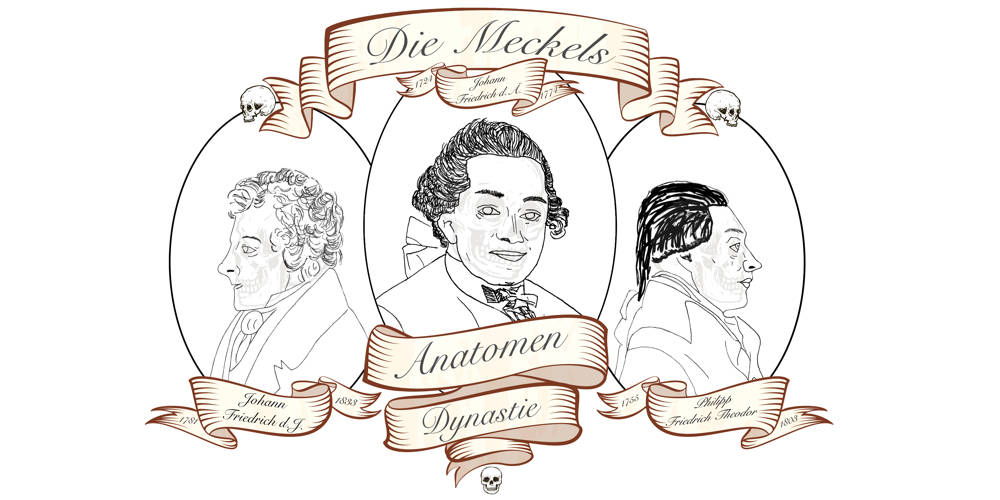

In dieser Reihe stellt unser Redakteur Paul regelmäßig Persönlichkeiten vor, die Universität und Stadt geprägt haben. Dieses Mal beschäftigt er sich gleich mit mehreren besonders gut erhaltenen Köpfen: denen der Anatomendynastie Meckel.

Genie und Wahnsinn liegen bekanntlich nahe beieinander, Genie und Skurrilität wahrscheinlich noch näher. Das großzügige Stellenangebot einer russischer Kaiserin auszuschlagen, tausende Präparate anatomischer Fehlbildungen im eigenen Hinterhaus aufzubewahren und seine eigenen Kinder zu sezieren ist jedenfalls nur schwerlich als normal zu bezeichnen. Ein Durchschnittsprofessor war Philipp Friedrich Theodor Meckel ganz sicher nicht – dafür aber mit Leib und Seele Anatom. Mit seiner fast schon an Fanatismus grenzenden Leidenschaft für die Beschaffenheit und Funktionsweise des menschlichen Körpers zerlegte er Leiche um Leiche und häufte mit den Jahren wahre Berge konservierter Körperteile an. Trotz dieser herausstechenden Eigenschaft war Philipp Friedrich weder der erste Anatom in seiner Familie, noch sollte er der letzte bleiben – der Name Meckel steht bis heute für eine ganze Dynastie am Sektionstisch.

Die Anfänge der medizinischen Tätigkeit des Anatomenclans lassen sich bis zum Urgroßvater Georg Christoph Möller zurückverfolgen, der Ende des 17. Jahrhunderts als Medizinprofessor in Gießen tätig ist. Sein Enkel Johann Friedrich Meckel (der Ältere) führt diese Tradition fort und lässt sich 1748 schon mit 27 Jahren als frisch promovierter Arzt in Berlin nieder. Nur ein Jahr später avanciert er zum Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften und wird Professor für Anatomie, Botanik und Geburtshilfe. Auf ihn geht auch die Gründung der später berühmten Sammlung anatomischer Präparate zurück. Neben seiner Lehrtätigkeit macht er außerdem einige neuroanatomische Entdeckungen wie das Ganglion pterygopalatinum am Gaumenbein, auch bekannt als Ganglion Meckeli.

Beste Voraussetzungen für seinen Sohn Philipp Friedrich Theodor, der am 30. April 1755 im Berliner Haus der Familie geboren wird. Von Privatlehrern unterrichtet und durch den Vater an die anatomische Forschung herangeführt, studiert er ab 1773 Medizin in Göttingen und später auch Anatomie und Geburtshilfe in Straßburg. Auch der frühe Tod des Vaters 1774 – Philipp Friedrich ist da gerade einmal 19 – kann ihn nicht von seiner wissenschaftlichen Karriere abbringen. Nur drei Jahre später wird der junge Arzt und Wissenschaftler als Professor der Anatomie an die damalige Friedrichs-Universität Halle berufen; aufgrund einer Bildungsreise durch Frankreich und England kann er diese Stelle erst 1779 antreten – im Gepäck die vom Vater ererbte und stetig wachsende Sammlung anatomischer Absonderlichkeiten. Doch nicht nur als Dozent, sondern auch als praktizierender Chirurg und Geburtshelfer glänzt Philipp Friedrich. Seine Übersetzungen französischer Fachbücher zur Geburtshilfe und der Erfolg der von ihm gegründeten privaten Entbindungsklinik dringen schließlich sogar an den russischen Zarenhof. Kaiserin Katharina II., genannt »die Große«, bietet ihm 1795 nach einer von ihm betreuten royalen Geburt sogar die Position eines Leiters der gesamten Petersburger Universitätsmedizin an. Philipp Friedrich Meckel jedoch lehnt dieses Angebot ab und kehrt nach Preußen zurück, wo er zum Lohn prompt zum Geheimrat ernannt wird. Trotz dieser beachtlichen Erfolge bleibt die Anatomie des Menschen immer seine wahre Leidenschaft. Mit Besessenheit seziert Philipp Friedrich bei jeder Gelegenheit und macht dabei nicht einmal vor zweien seiner eigenen, früh verstorbenen Kinder halt – verfügbare Leichen sind in anatomischen Kreisen stets knapp.

Im Gegensatz zu berühmten Vorgängern wie Andreas Vesalius (1514–1564), dem Begründer der neuzeitlichen Anatomie, geht es Meckel dabei weniger um die Herausarbeitung von aus vielen vergleichenden Untersuchungen abgeleiteten Durchschnittsmerkmalen des menschlichen Organismus, sondern vielmehr um die Erfassung der anatomischen Vielfalt. In zwei Gebäuden auf seinem Privatgrundstück stapeln sich daher neben den vom Vater übernommenen Präparaten bald Beispiele der absonderlichsten Varietäten und krankhaften Veränderungen von Organen, Gliedmaßen und Knochen. Dieser reichhaltige Fundus an Lehrmaterial kommt dem Hochschulprofessor sehr gelegen; seine Studenten kann er immer wieder mit neuen Anschauungsobjekten beglücken, denn die Anatomie dient nicht nur dem wissenschaftlichen Selbstzweck, sondern immer auch der Ausbildung angehender Mediziner. In seiner unermüdlichen Tätigkeit beschreitet Meckel auch neue unkonventionelle Wege: Entgegen der damaligen (und zum Teil auch heutigen) Lehrmeinung schneidet er beispielsweise Arme in Scheiben, statt sie sorgfältig Schicht um Schicht abzutragen, und erfindet damit eine Art analoge Urform des CT-Scans. Am 17. März 1803 stirbt Philipp Friedrich Theodor Meckel anerkannt und wohlhabend in Halle; seine inzwischen auf über 12 000 Präparate angewachsene Sammlung ist zu diesem Zeitpunkt bereits weithin bekannt und zieht Besucher wie Johann Wolfgang von Goethe an, die einen Blick auf die »Monstra« werfen wollen. In seinem Testament legt der unermüdliche Wissenschaftler fest, dass sein Körper seziert werden soll, um dem traditionell anrüchigen Bild der Anatomie in der Öffentlichkeit ein positives Beispiel entgegenzusetzen.

Wie der Vater, so der Sohn

Vorgenommen wird diese Untersuchung vom Sohn Johann Friedrich Meckel (der Jüngere). Geboren am 17. Oktober 1781 in Halle, tritt dieser daraufhin das materielle und wissenschaftliche Erbe seines Vaters an. Es wirkt, als würde sich die Geschichte wiederholen: gerade einmal 22 Jahre alt und frisch promoviert findet sich der zweite Ausnahmeanatom mit dem Namen Meckel in der Rolle des Familienoberhauptes wieder. Im Gegensatz zu seinen ebenfalls als Ärzte praktizierenden Vorfahren widmet er sich jedoch fast ausschließlich der Wissenschaft. Gefördert vom berühmten Psychiater und Freund der Familie Johann Christian Reil, wird Johann Friedrich bereits 1805 außerordentlicher Professor in Halle; antreten kann er diese Stelle jedoch erst drei Jahre später, nachdem die Franzosen die zunächst geschlossene Universität wiederöffnet haben. In den folgenden Jahren gelingen ihm zahlreiche anatomische Entdeckungen wie etwa das nach ihm benannte Meckel-Divertikel, eine abnorme, sackgassenartige Ausformung des Dünndarms, die ähnliche Beschwerden hervorrufen kann wie eine Blinddarmentzündung. Bedeutend sind auch seine Errungenschaften auf dem Gebiet der vergleichenden Anatomie sowie der Untersuchung von Föten und allgemeinen menschlichen Fehlbildungen. Wie auch sein Vater und Großvater zählt Johann Friedrich damit zu den Begründern der Embryologie sowie der Teratologie, der Lehre von den Missbildungen. Nach einem Leben voller Publikationen, Vorlesungen und Sektionen stirbt der in Wissenschaftlerkreisen berühmte und mit Ehrungen überhäufte Professor am 31. Oktober 1833 in seiner Geburtsstadt Halle.

Das wissenschaftliche Vermächtnis der Familie Meckel wird von seinen Nachfahren weitergeführt; Johann Friedrichs Bruder und Neffe wirken ebenfalls als Anatomen. Letzterer, Johann Heinrich (1821–1856), kehrt wieder nach Berlin, dem Wirkungsort seines Urgroßvaters, zurück und wird Anatomieprofessor an der Charité. Sein Nachfolger in diesem Amt wird Rudolf Virchow, der als Begründer der modernen Pathologie gilt. Das dauerhafteste Erbe der Anatomendynastie Meckel bleibt jedoch die berühmte Meckelsche Sammlung. 1836 verkauft Johann Friedrichs Witwe sie an den Staat Preußen und damit an die hallische Universität. Auch wenn durch Vernachlässigung und Diebstahl mit den Jahren viele der 16 000 Objekte verloren gingen, zählt die Sammlung heute mit immerhin noch fast 9000 Präparaten zu den größten ihrer Art in Europa und ist nach wie vor für Forschung und Lehre unverzichtbar. Der Einfluss der Meckels auf die hallische Universitätsanatomie und ihren Schatz an Anschauungs- und Forschungsobjekten beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Namen der Sammlung. Von den Schädeln seiner Söhne und Enkel umgeben wacht das wohl skurrilste Mitglied der Familie noch heute von einem Schrank aus über die Präparate und all jene, die sie besichtigen: Philipp Friedrich Meckel – überzeugter Anatom bis zuletzt – ist als Skelett selbst Teil seiner Sammlung geworden.

- Fun Fact: Dass Philipp Friedrich Meckel zum anatomischen Exponat wurde, ist anscheinend völlig legitim. Bei seiner Präparierung stellte sich heraus, dass er nicht nur eine krankhaft vergrößerte Leber, sondern auch ein zusätzliches 13. Rippenpaar besaß.