Ein erkältungsähnliches Virus, das innerhalb weniger Monate um den gesamten Erdball zieht, überforderte Regierungen, überlastete Krankenhäuser und hilflose Mediziner – das gab es alles schon einmal, vor fast genau 100 Jahren. Ein Rückblick.

„Finden Sie jeden verfügbaren Tischler und Schreiner und lassen Sie sie Särge bauen. Dann nehmen Sie Straßenarbeiter und lassen Sie sie Gräber ausheben. Nur dann haben Sie eine Chance, dass die Zahl der Leichen nicht schneller steigt, als Sie sie beerdigen können.“ Diese düstere Warnung stammt nicht etwa aus dem Umfeld einer mittelalterlichen Pestwelle, sondern von Ärzten an der US-amerikanischen Ostküste, die ihre Kollegen im Westen des Landes im Herbst 1918 auf das Schlimmste vorbereiten. Der Erste Weltkrieg ist noch nicht beendet, da sieht sich die Menschheit erneut einer tödlichen Gefahr gegenüber – diesmal jedoch nicht aus den Läufen der Geschütze und Maschinengewehre kommend, sondern aus der Luft. Jeder Atemzug kann tödlicher sein als der Nahkampf im Schützengraben.

In einem nie gekannten Ausmaß wird das Grippevirus A/H1N1 um den Globus ziehen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen, die alle Kriegsgräuel übersteigt: Am Ende werden der „Spanischen Grippe“ mehr Menschen zum Opfer gefallen sein als dem vorangegangenen „Großen Krieg“. Dennoch ist diese schlimmste aller modernen Pandemien heute aus dem kollektiven Gedächtnis so gut wie verschwunden. Auf paradoxe Weise ist der Erste Weltkrieg nicht nur untrennbar mit der Entstehung der Seuche verbunden, sondern hat sie auch in der öffentlichen Wahrnehmung überlagert. Es stellt sich die Frage: Was kann man angesichts von COVID-19 daraus lernen?

Die Geißeln der Menschheit

Pandemien sind so alt wie die Zivilisation selbst. Seit der Sesshaftwerdung des Menschen und der damit einhergehenden Entwicklung der Viehhaltung wurden immer wieder Viren und Bakterien vom Tier auf den Menschen übertragen und fanden in den eng gedrängten und oft unhygienischen Städten ideale Lebensbedingungen. Mit dem Wachstum der Weltbevölkerung wuchs auch die Bedrohung durch Infektionskrankheiten: Tuberkulose, Cholera, Typhus, Ruhr – die Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen. Bereits für das Jahr 165 n. Chr. ist die erste große Pandemie in den römischen Chroniken verzeichnet, wahrscheinlich durch das Pockenvirus ausgelöst. Die weltweit verheerendste und heute wohl noch bekannteste Krankheitswelle war jedoch ohne Zweifel der „Schwarze Tod“ – der zwischen 1347 und 1352 wütenden Lungen- und Beulenpest fielen schätzungsweise ein Drittel aller Europäer zum Opfer. Auch in den folgenden Jahrhunderten sorgten die Varianten des Bakteriums Yersinia pestis noch mehrere Male für Angst und Schrecken, verschwanden dann aber aus dem europäischen Raum. Andere Krankheitserreger suchten die Menschen weiterhin heim, wenn auch in vergleichsweise begrenztem Umfang. Im Zuge der Industriellen Revolution und dem Anwachsen der Stadtbevölkerung im 19. Jahrhundert stieg die Gefahr erneuter großer Pandemien dann rapide an, zumal neue Technologien wie Dampfschifffahrt und Eisenbahn dazu beitrugen, dass sich Krankheitserreger leichter weltweit ausbreiten konnten. Trotz der sich entwickelnden Hygienebewegung, die Entwicklungen in Medizin und Biologie vorantrieb und überall in monumentalen Bauanstrengungen zur Errichtung von Kanalisationen führte, blieb diese Bedrohung allgegenwärtig. Das bewies ein Subtyp der bis dahin relativ unauffälligen, jedoch durch ihre hohe Mutationsfähigkeit auffallenden Influenzaviren in den Jahren 1889 bis 1895, als er im Zuge der „Russischen Grippe“ weltweit etwa eine Million Todesopfer forderte. „Die Welt hat Grippe“ hieß es damals. Noch weitaus schlimmer sollte jedoch ein anderer Stamm des Influenza-Virus werden, der 23 Jahre später die Welt erschütterte; zunächst jedoch begann alles ganz harmlos.

Ein Krieg und seine Krankheit

Trotz ihres heutigen Namens begann die Ausbreitung des Influenza-Subtyps A/H1N1 nicht in Spanien. Wo genau der Ursprung dieses Virus-Stammes liegt, lässt sich nicht mehr genau sagen; vermutlich lag er irgendwo in Nordamerika. Zunächst wurde diese Form der altbekannten Grippe jedoch nicht medial beachtet, da im Frühjahr 1918 der Erste Weltkrieg mit der letzten deutschen Offensive an der Westfront in seine finale Phase überging. Nur einige wenige Ärzte in den Vereinigten Staaten wandten sich angesichts der ungewöhnlichen Heftigkeit dieser Grippe an die Gesundheitsbehörden, welche jedoch nicht darauf reagierten. Immerhin war die Sterblichkeitsrate der Krankheit nicht besonders hoch – gleichzeitig starben täglich Tausende von Soldaten in den Schützengräben. So konnte sich das Virus ungehindert in einem Ausbildungslager der US-Armee verbreiten, in dem Zehntausende auf engstem Raum zusammengepfercht waren – ein Katalysator für die weitere Ausbreitung des Erregers. Tatsächlich sollten Krieg und Krankheit bald eine unheilvolle Verbindung eingehen: Auf den Truppentransportern überquerte H1N1 in Windeseile den Atlantik und fand in den dicht gedrängten und unhygienischen Schützengräben den idealen Nährboden. Ständig wurde neues „Menschenmaterial“ nachgeliefert und bald klagten immer mehr Soldaten über das kurze, aber heftige „three-day-fever“. Auch unter der Zivilbevölkerung Europas breitete sich das Virus immer weiter aus; noch immer war die Sterblichkeitsrate aber vergleichsweise niedrig. Das änderte sich jedoch plötzlich ab August 1918, als, bedingt durch die hohe Anzahl an Infizierten, das Virus erneut mutierte und nun einen sehr viel tödlicheren Verlauf hatte. Die Besonderheit: Nicht Alte und Kleinkinder waren besonders gefährdet, sondern vor allem jüngere Menschen zwischen 20 und 40 Jahren. Es war diese zweite, die „Herbstwelle“, welche sich in Windeseile weltweit ausbreitete und Millionen von Opfern forderte.

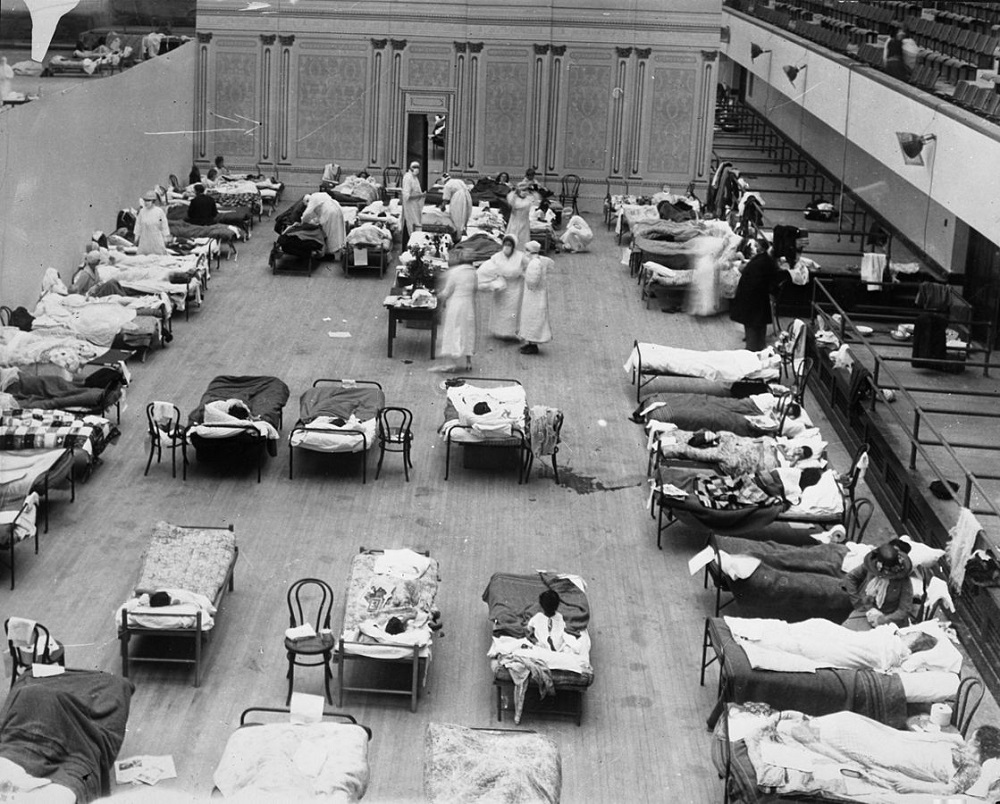

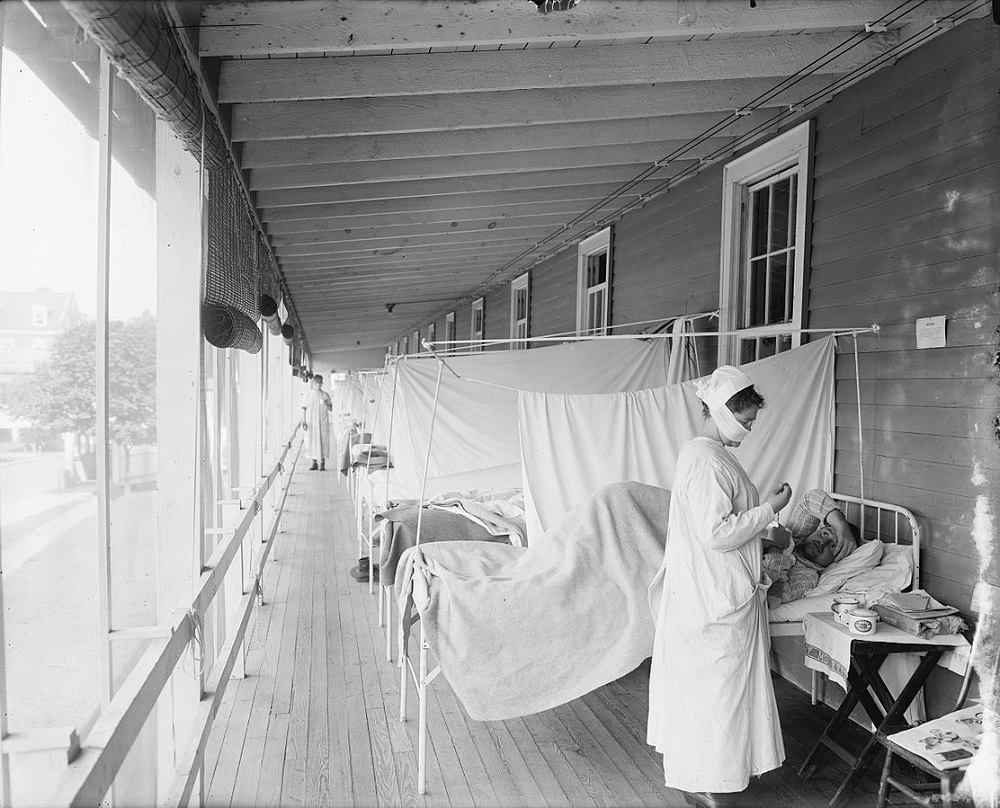

Astrologie und Massengräber

Von Anfang an kursierten viele Falschmeldungen und haltlose Spekulationen bezüglich der neuen, tödlichen Grippeform. Schon der Name der Pandemie war irreführend: Da die Presse der kriegführenden Staaten der Zensur unterlag, erschienen die ersten Meldungen in den Zeitungen des neutralen Spaniens. Doch nicht nur die Bezeichnung der Seuche war im Grunde ein Fall von „Fake News“, bald kursierten auch die abstrusesten Gerüchte über Ursprung und Wesen der Grippe. So mancher behauptete, kosmische Einflüsse wären schuld, andere vermuteten Vergiftungsaktionen durch das deutsche Militär. Tatsächlich litten die deutschen Soldaten aber selbst an der Krankheit; sogar der neue Reichskanzler Max von Baden blieb von ihr nicht verschont. Zwar reagierten nun einige Gesundheitsbehörden und ordneten Quarantänemaßnahmen an; meist waren diese Maßnahmen jedoch unkoordiniert und kamen oft zu spät, zumal es kein Heilmittel gegen die Krankheit gab. So mussten Ärzte und Wissenschaftler hilflos dabei zusehen, wie nach und nach der gesamte Globus unter den Einfluss der Grippe geriet. Während die Krankenhäuser ihre Überlastungsgrenzen erreichten, wurden Ratschläge erteilt, wie man sich vor der Ansteckung schützen könne: Menschenmengen seien zu meiden, Gesicht und Hände möglichst oft zu waschen. Der Absatz von antiseptischen Sprays schoss in die Höhe, überall auf den Straßen trugen die Menschen nun Atemschutzmasken. In New York verhaftete die Polizei 500 Personen, die verbotenerweise auf die Straße gespuckt hatten. Trotz dieser Maßnahmen forderte die Herbstwelle und auch die auf sie folgende, schwächere dritte Welle Anfang 1919 eine nie dagewesene Zahl an Opfern. In Montreal mussten Priester die Sterbesakramente auf offener Straße erteilen, da die Leichenhallen völlig überfüllt waren. Besonders betroffen waren indigene Völker, die kaum über Abwehrkräfte gegen das Influenzavirus verfügten. Auch zahlreiche Prominente verschonte die Influenza nicht: Der österreichische Maler Egon Schiele und der Begründer der Soziologie Max Weber fielen ihr ebenso zum Opfer wie der New Yorker Immobilienspekulant Frederick Trump, dessen Sohn mit der dadurch anfallenden Lebensversicherung das schlecht gehende Familiengeschäft sanieren konnte. Modernen Schätzungen zufolge starben zwischen 25 und 50 Millionen Menschen weltweit an der Spanischen Grippe – der Erste Weltkrieg dagegen forderte „nur“ 17 Millionen Opfer. Doch die Welt sollte den Subtyp A/H1N1 nicht zum letzten Mal gesehen haben: 1977 kostete ein Ausbruch in der Sowjetunion 700.000 Menschen das Leben, 2009 schließlich waren zwischen 100.000 und 400.000 Opfer durch die „Schweinegrippe“-Pandemie zu beklagen.

Rosige Aussichten?

Die Parallelen der Spanischen Grippe zur COVID-19-Pandemie sind unverkennbar: eher unvorbereitetes und unkoordiniertes Handeln von Behörden, verbreitete Hysterie, Fake News und eine explodierende Nachfrage nach Hygieneartikeln. Ob die neue Pandemie ebenfalls so schnell dem Vergessen anheimfallen wird wie ihre ein Jahrhundert zurückliegende Vorläuferin, bleibt abzuwarten; überraschend hätte sie jedenfalls nicht kommen sollen. Seit dem Ende des Influenza-Ausbruchs von 1918/19 war für Epidemiologen das Auftreten einer neuen Krankheitswelle nur eine Frage der Zeit, denn mit wachsender Weltbevölkerung steigt auch das statistische Risiko von Mutationen bei Erregern. 1918 betrug die Anzahl der Menschen noch 1,65 Milliarden – 2016 lag sie bereits bei 7,42 Milliarden. Wie hoch die Opferzahl von SARS-CoV‑2 mit seiner Sterblichkeitsrate von circa zwei Prozent am Ende betragen wird, kann zurzeit noch niemand abschätzen. Die Influenza von 1918/19 hatte, je nach medizinischer Versorgungslage, eine Sterblichkeitsrate von fünf bis zehn Prozent. Eines ist jedoch sicher: Die Menschheit ist heute stärker vernetzt und zahlreicher als jemals zuvor. Vielleicht sind weltweite Krankheitswellen der Preis, den wir für diese Lebensweise zahlen müssen; COVID-19 wird jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die letzte Pandemie des 21. Jahrhunderts bleiben. Es liegt an uns, ob wir das nächste Mal besser vorbereitet sein werden als 1918 – oder 2020.

Starker Artikel!