Eine historische Spurensuche, wie aus dem heiligen St. Nikolaus Santa Claus wurde und wie diese Entwicklung unsere moderne Vorstellung vom Weihnachtsfest prägt.

„Püppchen, Zinnsoldaten oder ein Schaukelpferd? Was du wünschest”, heißt es im Kinderlied ‚Was bringt der Weihnachtsmann‘ aus dem 19. Jahrhundert. Heute kann man sich die Diversität der global verschickten Wunschzettel kaum ausmalen. Von Norwegen bis Ägypten, Peru bis Singapur haben sich auf der ganzen Welt Schenktraditionen entwickelt, die im Ursprung auf das Fest der Geburt Jesu Christi zurückgehen. Auch wenn sich die Länder in ihrer Verbundenheit zum Christentum unterscheiden, eint sie doch ein markantes Symbol moderner Weihnachtskultur: Der dickbäuchige, rotbemantelte Greis, mit Sack, Rentier und fröhlichem Blick. Ihn lieben die Kinder für seine allumfassende Güte, auch wenn der Gedanke an die strafende Rute, bis heute manch Wartestund‘ vor der Bescherung lang werden lässt. Hoffend, trotz all der kleinen Sünden des letzten Jahres das neue Smartphone aus der Verpackung zu ziehen, wird aber wohl kaum ein Kind, zumindest in unseren Breiten, vom Weihnachtsmann enttäuscht. Kein Wunder, dass die Zahl der Kirchenbesucher:innen an Heiligabend seit Jahren rückläufig ist, bei all dieser Barmherzigkeit. An der Geschichte von Santa Claus spiegelt sich auch die Entwicklung der kapitalistischen Postmoderne.

Von Antalya komm ich her

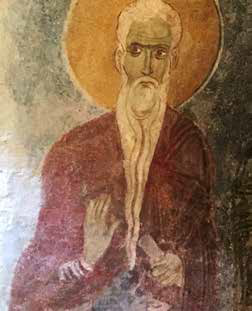

Angefangen hat alles vor langer Zeit im Oströmischen Reich, genauer auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Einige Jahre, nachdem Konstantin der Große im Jahr 312 als erster römischer Kaiser zum Christentum konvertierte, starb womöglich an einem frühen Dezembertag ein Mann, der noch heute als bekanntester Heiliger der katholischen Kirche gilt: Nikolaus von Myra. Viele Legenden ranken sich um sein Leben. Die Rede ist von Totenerweckungen, Seesturmstillungen und der Abwendung einer Hungersnot. Drei Jungfrauen, die wegen familiärer Armut in die Prostitution verkauft werden sollten, brachte er Goldsäckchen in der Nacht, ein erster Hinweis auf die Ursprünge des weihnachtlichen Schenkens. In seiner Grabeskirche in Patara (heute: Demre), malerisch gelegen in der beliebten Urlaubsregion Antalya, lagerten die sterblichen Überreste bis ins 11. Jahrhundert. Als dann die Seldschuken aus dem Osten kommend Anatolien eroberten, wurde mit dem Byzantinischen Reich auch der christliche Einfluss in der Region zurückgedrängt. Beunruhigte italienische Seefahrer brachten die Reliquien ihres Schutzpatrons übers Mittelmeer nach Bari, wo diese bis heute in einer Basilika aufbewahrt werden. Französische Nonnen begannen im 12. Jahrhundert wohl erstmals damit, am Vorabend seines Gedenktages, dem 6. Dezember, Kindern kleine Gaben in aufgehängte Wollsocken zu stecken.

Die Rute wird berechnet

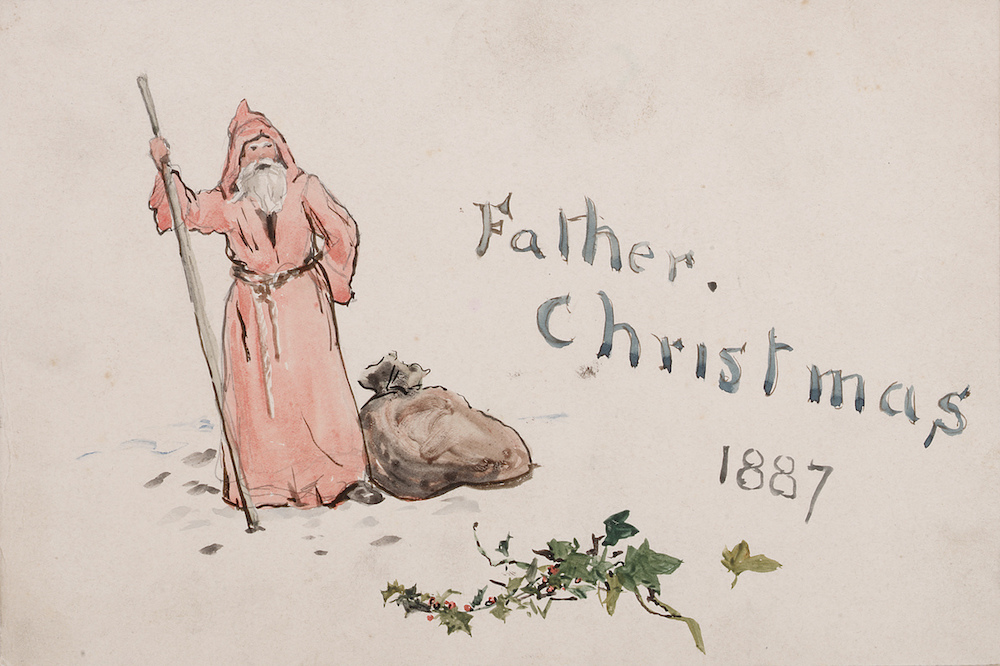

Martin Luther selbst wird es zugeschrieben, im Zuge der Reformation die Schenktradition des heiligen Nikolaus auf den ersten Weihnachtsfeiertag gelegt zu haben. Luther diskreditierte die Anbetung katholischer Heiliger als Gottesabkehr. Fürbitte dürfe nur von Christus selbst kommen und nur das Christkind die Gaben bringen. Noch heute spielt die engelshafte Kindergestalt, ironischerweise in vielen katholischen Regionen Europas, für die Bescherung eine wichtige Rolle. Dennoch breitete sich in den folgenden Jahrhunderten das Symbol des Weihnachtsmannes über den Erdball aus. In Russland kam Väterchen Frost in Begleitung des Schneemädchens, in den Niederlanden Sinterklaas, welcher durch christliche Symbolik bis heute Bezug zum historischen Ursprung bewahrt hat. Im 19. Jahrhundert wurden in Thüringen Grußkarten gefertigt, mit modernen, rot- weißen Weihnachtsmännern als Motiv. Seine Attribute: Fröhlichkeit und Güte, aber auch strafende Strenge, in Form einer hölzernen Rute, die zum Teil auch von seinem Knecht Ruprecht geführt wird. So wurde das Weihnachtsfest durch die Erziehungsideale der europäischen Moderne nach und nach seiner religiösen Grundlagen enthoben. Der vom asketisch- bibeltreuen und ernst dreinblickenden Nikolaus entfremdete Weihnachtsmann kümmerte sich nicht mehr um das Jenseits, sondern vollstreckte sein Urteil über die Taten der Kinder alljährlich in den Wohnzimmerstuben Mitteleuropas.

Taste the Feeling

Mit dem Aufstieg Amerikas zur globalen Wirtschaftsmacht vollzog auch der Weihnachtsmann eine letzte und folgenschwere Verwandlung, welche unsere Einstellung zum Weihnachtsfest bis heute prägt. Gewiefte Marketingstrategen suchten im Geldrausch der 1920er Jahre nach neuen Möglichkeiten, den während der Wintermonate sinkenden Absatz einer kokainversetzten Erfrischungsbrause anzukurbeln. Sie engagierten Cartoonist H. Sundblom, die Assoziation Weihnachtsmann und Coca- Cola gestalterisch umzusetzen, was ihm nicht zuletzt durch die farblichen Analogien bestens gelang. Seinem künstlerischen Geschick ist es zu verdanken, dass sich das Gerücht, die Firma habe den Weihnachtsmann erfunden, bis heute hartnäckig hält. Nach Jahrzehnten globaler Werbekampagnen will beinahe jedes Kind auf der Welt vom dickbäuchig- marktgeformten X‑Maskottchen beschenkt werden. Dazu kommt, dass es in Zeiten digitalen Konsums nur zwei Klicks braucht und der Brief liegt im Weihnachtspostamt am Nordpol. Derweil werden die Gehilfen in den Weihnachtsfabriken angeschickt, die Rentierschlitten schneller zu beladen. Es gibt noch so viele sehnsüchtig wartende Kinder, deren Augen zum Leuchten gebracht werden müssen. Niemand mag es, wenn Kinder an Weihnachten traurig sind. Ihr Verlangen nach der neusten Unterhaltungstechnik speist sich aus der Mischung von Werbung und dem materialistischen Wohlstandsbedürfnis der Eltern, welche zwischen dem allmächtigen Santa und ihnen vermitteln. Indem sie sich zu seinen Gehilfen machen, reproduzieren sie den Mythos eines über dem Konsumtempel wachenden, alten weißen Mannes.

Wer glaubt noch an den Weihnachtsmann?

Wenn wir die Weihnachtszeit kollektiv mit überschwänglichem Konsum verknüpfen, spielen wir den Großkonzernen in die Karten und huldigen Santa Claus, ihrem Repräsentanten. Selbst wenn sein Lächeln in den letzten Jahren aus Gründen des Infektionsschutzes oft verborgen blieb, in der Adventszeit ist seine Anwesenheit im öffentlichen Raum omnipräsent. Und auch wenn in den Wohnzimmern so etwas wie Besinnlichkeit einkehrt, wir mit unseren fragilen Familien im Kerzenschein zusammensitzen und jede:r gespannt ist, wieviel Liebe unter dem elektrischen Tannenbaum wartet, ist er in Form von Geschenk- und Schokoladenverpackungen dabei, in Gedichten, Liedern und Sprichwörtern. Er ist die Manifestation des kurzen Glücksmoments materieller Bedürfnisbefriedigung, jemand der in der Ferne für eine:n da ist und wartet. Durch die schier grenzenlose Kenntnis unserer Wünsche und die Fähigkeit diese in konkreten Handlungen zu verwirklichen, wird er nicht nur von Kindern prophetengleich verehrt. Doch durch die Entbehrungen der letzten Jahre scheint sich allmählich auch ein Wandel abzuzeichnen. Um sowohl den alljährlichen Geschenkestress als auch eine Viruserkrankung zu umgehen, werden Weihnachtsmänner seltener angefragt, davon abgesehen verlagert sich das Weihnachtsgeschäft zunehmend ins Internet. So gehetzt und unterbezahlt sind die Paketzusteller:innen, dass jede Freude auf die süße Weihnachtspost eine bittere Note enthält. Bei all dem Überfluss an Konsumgütern scheinen Kinder zudem gleichgültiger gegenüber ihren Geschenken zu werden. Sie merken auch, dass keine richtige Feststimmung aufkommt, wenn nur die halbe Familie dabei sein darf und die gesellige Wärme fehlt. Doch dieses Geschenk kann man nicht auspacken und in der Hand halten. Es ist eine andere Form des Weihnachtsfestes, kostenlos, selbstlos und formlos. Zwischenmenschliche Bindungen zu stärken, ohne sich materieller Hilfsmittel zu bedienen, erfordert Motivation und Initiative, ist dafür aber auch nachhaltiger. Vielleicht sind die aktuellen Aufrufe zur Sparsamkeit ja eine Chance, familiäre Geborgenheit neu zu entdecken.

Text: Lennart Kreuzfeld

Fotos: Lennart Kreuzfeld, PxHere

Illustrationen: William Lionnel Wyllie (CC BY-NC-SA 3.0; commons.wikimedia.org/wiki/File:Father_ Christmas_1887_RMG_PV2502.jpg, Credit: National Maritime Museum, Greenwich, London, Caird Collection; zugeschnitten), unbekannt (commons.wikimedia.org/wiki/ File:1914_Santa_Claus.jpg), unbekannt/Rawpixel (CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/wiki/File:Vintage_ Christmas_illustration_digitally_ enhanced_by_rawpixel-com‑8.jpg)