Philosophie ist nur was für Philosoph:innen? Das stimmt nicht. Eine Einladung an alle, die Philosophie schon immer mal lesen wollten, aber sich dann doch nicht getraut haben.

Philosophie löst bei verschiedenen Menschen, die ich kenne, selbst wenn sie geisteswissenschaftlich veranlagt sind, oft keine Begeisterungsstürme aus. So fragen beispielsweise Historiker:innen gerne nach Historisierung, Sozialwissenschaftler:innen kritisieren einen elitären Duktus und Naturwissenschaftler:innen fragen, was sie damit anfangen sollen und so geht es munter weiter. Dieser Artikel soll kein Essay werden, also werde ich auf Fußnoten, wortreiche Zitationen und Fachvokabular soweit es geht verzichten, wenngleich ich natürlich angebe, wenn Gedanken nicht von mir stammen oder ich zitiere.

Viele Verstimmungen

Zu den Verstimmungen: Auch wenn sie von Philosoph:innen oft negiert werden, so werde ich den Standpunkt vertreten, dass sie zumindest nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, obwohl viel Verwirrung auf Missverständnissen und Fehlannahmen beruht. Der vielleicht stärkste Einwand, der von Nicht-Philosoph:innen und hin und wieder Naturwissenschaftler:innen formuliert wird, lautet: „Was bringt mir Philosophie? Was habe ich davon, mich mit Konzepten wie Leibniz’ Monaden und Platons Tugenden zu beschäftigen?“

Neulich gestand mir ein Kommilitone, dass ihm frühneuzeitliche Philosophie gar „esoterisch“ erscheine. Natürlich ist es leicht, darauf zu verweisen, dass die Frage nach einem Zweck, Sinn oder Nutzen der Philosophie an sich bereits der Philosophie entspringt. Aber das wird einem Verschreckten oder Abgeneigten die Philosophie wohl kaum näherbringen. Die Frage ist viel praktischer veranlagt; es geht um Lebensrealitäten, um Erfahrungen aus Alltag, Beruf und Studium. Doch Szenarien, in denen man ein Gleis umstellen muss, um Personen zu „retten“ – in Form des altbekannten Trolley-Problems, das Philippa Foot aufwarf – sind keine alltägliche Situation, nicht lebensnah. Auch ist es für Physiker:innen schlicht nicht relevant, ob Stolpern eine Handlung oder ein Ereignis ist. Die Antworten auf diese Beschwerden sind, wie ich bereits andeutete, oft alles andere als hilfreich.

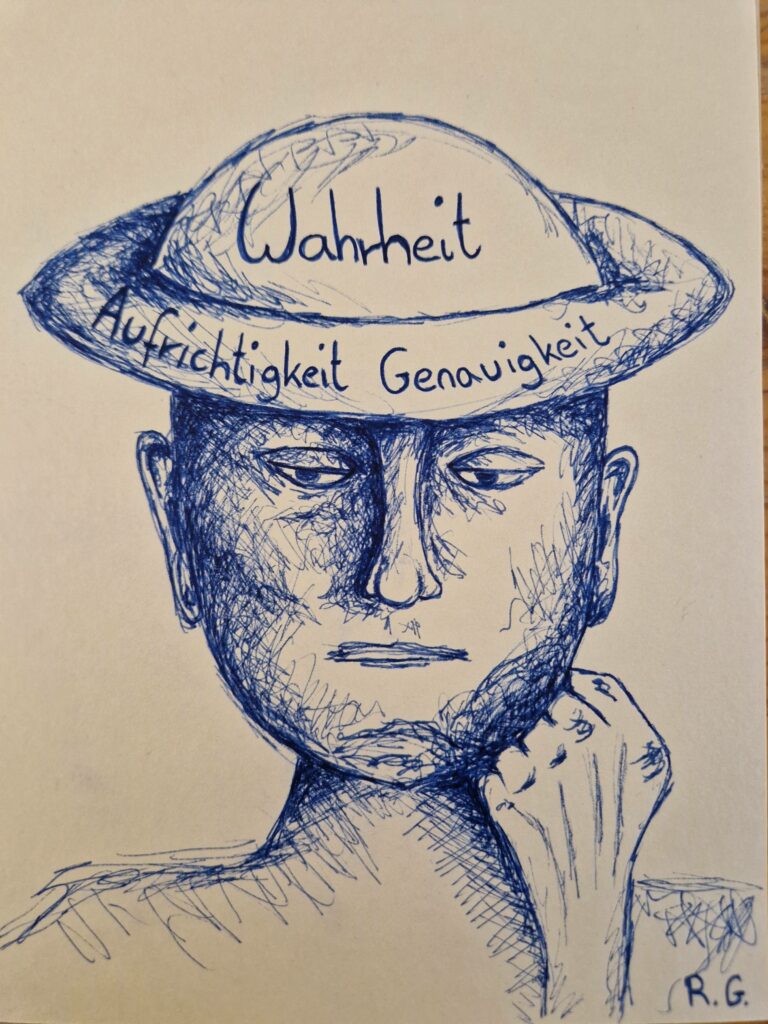

Wahrheit und Vertrauen

Bernard Williams schreibt in „Wahrheit und Wahrhaftigkeit“ ‑W&W) über ein zentrales und sehr praktisches Problem — und das nicht nur für Historiker:innen (für die das Buch besonders empfehlenswert ist). Es geht um die Frage, wie sich Wahrheit in unserem Gebrauch eigentlich verhält. Was braucht es, um von Wahrheit zu sprechen? Und das klingt immer noch nicht lebensnah, ist allerdings genau das. Williams ordnet der Wahrheit Tugenden zu: „Aufrichtigkeit“ und „Genauigkeit“. „Aufrichtigkeit“ bedeutet, stark vereinfacht, nicht täuschen zu wollen, und „Genauigkeit“ beinhaltet, tatsächlich wiederzugeben, was man für „wahr“ hält. Nun mag bereits dem einen oder der anderen Beschwerdeführer:in klar werden, wohin die Reise geht.

„Ich verspreche dir, dich nicht zu ermorden.“ (W&W). Dieser Ausspruch weckt kein Vertrauen, stellt er trocken fest. Es geht ihm darum, was Vertrauen beinhaltet und dass es mit dem Ausschluss eines konkreten Schadens nicht getan ist. Derweil ist Vertrauen durchaus eine Sache, die jeden Menschen, selbst wenn er von Moral nichts wissen will, beschäftigen muss, und sei es nur zu dem Zwecke, sich selbiges zu erschleichen. Vertrauensfragen betreffen uns in allen Lebenssituationen. Ich vertraue darauf, dass der Busfahrer nicht beschließt, den Motor abzustellen und sich lieber wieder hinzulegen. Ich vertraue darauf, dass meine Freunde meine Geheimnisse nicht verraten. Ich vertraue darauf, dass sich mein Date an die Verabredung hält. Unterschiedliche Menschen werden das unterschiedlich stark auffassen und somit auch, was als Vertrauensbruch zählt. Williams setzt sich mit Fragen zu diesem Phänomen auseinander. Sich Gedanken zu machen, wann man und wem man unter welchen Voraussetzungen vertraut, kann einen vor Enttäuschungen bewahren. Es ermöglicht selbst klarer zu kommunizieren was man möchte, wenn man sagt, dass man ihm oder ihr Vertrauen schenkt.

Verstehen ist alles!

So einfach werden mich aber hartnäckige Beschwerdeführer:innen nicht vom Haken lassen und mir vorhalten, dass dies ja alles relativ sei, und dann solle man eben festlegen, wie man vertraut. „Na und? Was braucht man da Philosophie? Und überhaupt, was hilft es denn nun den Physiker:innen? Und was meinst du, wenn du von Missverständnissen und Fehlannahmen sprichst?“ Hier ergibt sich eine besonders schöne Gelegenheit, erst einmal zu konstatieren, wohin uns die Argumentation geführt hat. Wir haben festgestellt, dass Fragen zu stellen, die sich etwa kritisch mit der Philosophie auseinandersetzen, bereits Teil philosophischen Denkens ist. „Alle Philosophie beginnt mit einer Frage“, lässt sich oft vernehmen. Dort endet es aber nicht, ich muss auch ernsthaft nach einer Antwort suchen. Hier treffen wir auf das, was ich mit Missverständnis meinte: Philosophieren beinhaltet die Suche nach Antworten mithilfe kritischer Reflexion. Das fasst Williams in „Ethics and the Limits of Philosophy“ (-ELP) etwas fachsprachlicher als Rationalität zusammen. Philosophische Probleme ergeben sich aus Fragen, die wir uns in unserem Alltag stellen, so wie wir es bereits beim Vertrauen gesehen haben. Einem philosophischen Aufsatz sieht man oft nicht an, woher die Frage kommt. Wie kommtein:e Philosoph:in eigentlich dazu, sich das zu fragen? Erkenne ich nicht, dass es hier um eine oder mehrere Fragen geht, oder bedenke ich nicht, dass der:die Autor:in einer solchen Frage oft bereits mit dem Bestreben einer Antwort entgegentritt, erscheint das Vorhaben sinn- und ziellos.

Voilà, da haben wir unser Missverständnis. Besonders verstärkt wird es, wenn Argumentationen sehr komplex werden und sich in verschiedene Gedankenstränge aufteilen und dann auch für andere Philosoph:innen herausfordernd werden. Die tiefe Auseinandersetzung ist dabei keine Obsession, unter einer Buchseite eine metaphorische goldene Gans zu finden. Es ist der Anspruch wirklich nachzuvollziehen, worauf die eigenen Annahmen und Argumente eigentlich beruhen. Was heißt es, in letzter Konsequenz, wenn ich eine Behauptung aufstelle und eine andere Behauptung ablehne? Unbedarft und ohne Kontext sich ein solches Werk der Philosophie herauszusuchen und verstehen zu wollen, ist in etwa so, als würde ich „Der Herr der Ringe“ begreifen wollen, indem ich nur den zweiten Band lese und daraus auch nur die Abschnitte, in welchen Saruman erwähnt wird – ein witzloses Unterfangen.

Philosophie in der (Natur-)Wissenschaft

Mit dem Blick auf die Frage, was Naturwissenschaftler:innen davon haben, kommen wir nun auch einer Antwort wesentlich näher. Wissenschaftler:innen suchen Wissen; ob sie es erzeugen, finden oder synthetisieren, überlasse ich gerne der jeweiligen philosophischen Denkschule. Wissen ist eng verbunden mit Wahrheit, und schon lächelt uns Williams wieder an. Wenn ich sage, dass ich etwas weiß, dann sage ich damit, dass ich es für wahr halte. Ich kann nicht wissen, dass der Mond lila ist, denn der Mond ist nicht lila. So eine Behauptung würde nur dann Sinn ergeben, wenn ich tatsächlich Anhaltspunkte dafür hätte, es für wahr zu halten, dass der Mond lila ist. Schlussendlich kommt es wieder auf Wahrheit an. Mit diesen und ähnlichen Verbindungen setzt sich Williams auseinander, wenn es auch darum geht, dass Behauptungen nicht wahr sein müssen und auch nicht in dem Glauben getätigt werden müssen, dass sie wahr seien (W&W). Für Naturwissenschaftler:innen liegt hier ein vitaler Punkt ihrer Tätigkeit. Würde ein:e Naturwissenschaftler:in behaupten, er:sie würde ein ihm:ihr anvertrautes Problem in seinem:ihrem Fachbereich gar nicht verstehen wollen, sondern irgendetwas anderes, würden wir diese:n kaum mehr als Wissenschaftler:in betrachten. Die Physik kennt diverse Konstanten und Formeln, die Mathematik ist, wenngleich sie als Strukturwissenschaft sehr flexibel ist, darauf angewiesen, früher oder später Konditionen festzulegen, wenn sie zu Erkenntnissen gelangen will. Als plakatives Beispiel für eine solche Kondition etwa: 2+2=4, um es mit dem verstorbenen Michael Koser (Hörspielreihe: Professor van Dusen) zu sagen. Die Grundlagen dieser Beschäftigung sind philosophische Einsichten, Einwände und Modelle, die es erlauben, jene naturwissenschaftlichen Entdeckungen auf diese Weise zu machen. Wer sich darauf beruft streng wissenschaftlich zu verfahren, beruft sich zwangsläufig auf Prämissen und Argumente aus der Philosophie. Ich kann physikalisch weder argumentieren noch beweisen, dass es für die Physik wichtig sei, dass sie versucht ihre Ergebnisse zu falsifizieren. Ganz zu schweigen von der Frage, was ich etwa mit dem Wissen, wie man Atome spaltet, anstellen sollte und was nicht.Philosophie und Naturwissenschaft sind eng miteinander verbunden. Es ist schlicht eine Fehlannahme zu denken, dass sie zu trennen seien und das eine dem anderen enthoben sei.

Moral und Moralphilosophie

Eine Frage aus den vorherigen Überlegungen sollte noch angesprochen werden. Ich werde daher versuchen eine kleine Brücke zu schlagen und den Gedanken der Relevanz von Historie, mit dem sich Williams in W&W über die ganze Zeit auseinandersetzt, mit der Wichtigkeit von Moralphilosophie zu verflechten. Die Frage danach, warum jemand Philosophie und moralisch-ethische Überlegungen für wichtig und sogar handlungsleitend begreifen sollte, ist die Achillesferse der Moralphilosophie und Philosophie überhaupt, seit es sie gibt. Bereits Platon versuchte seinen beiden erdachten Antagonisten, Kallikles und Thrasymachos etwas entgegenzusetzen. Seitdem hat es sehr viele Antworten und Strategien gegeben, diese Achillesferse zu schützen. Philosophen der (frühen) Neuzeit hatten etwa die sehr bequeme Möglichkeit sich mit Gott, göttlichen Geboten oder ähnlichem herauszureden – zumindest mir erscheint das keine befriedigende Antwort. Philippa Foot, eine Philosophin des 20. Jahrhunderts, stellte fest, dass Menschen, die bewusst amoralische Dinge tun, sich selbst schädigten. Ihnen fehle es grundlegend an Tugenden, die Foot als relevant für das menschliche Leben überhaupt hielt – ein naturalistischer Ansatz, der sich unter anderem auf Platon, Aristoteles und Thomas von Aquinberuft. Kant und moderne Kantianer setzen dagegen auf Rationalität und Würde, um die Relevanz von Moralphilosophie zu unterstreichen (Williams lässt sich in ELP zumindest ein Stück weit darauf ein). Und ich wäre entweder verlogen oder sehr arrogant zu meinen, eine Antwort zu haben; man möge meine Argumentation dementsprechend verstehen. Man merkte (beim Schreibprozess) hierzu an, dass das sehr hoffnungslos wirke und nicht klar wird warum ich es für relevant halte in diesem Kontext. All die hier aufgezählten Philosoph:innen und ihre Versuche die Relevanz von Moralphilosophie zu begründen hängen wesentlich mit den Problemen zusammen, die bei der Geschichtswissenschaft und in anderen Philosophiegattungen auftreten. In der Moralphilosophie ist dieser Punkt in besonderer Weise verheerend, weil wir auf sie angewiesen sind, wenn wir zusammenleben wollen. Unsere Regeln, unser Verhalten, unsere Sitten basieren darauf, dass wir gemeinsame Werte, Ideale und Wünsche zumindest tolerieren. Dieser speziell gelagerte Fall der Frage nach Relevanz zeigt exemplarisch, dass es nicht trivial ist auf sie zu antworten. Natürlich habe auch ich Überzeugungen und einen philosophischen Standpunkt, den ich vor anderen verteidige und ich halte ihn für überzeugend. Das allein zu präsentieren wäre aber hier nicht gewinnbringend. Die Frage stellt sich einerseits nicht nur mir, sondern hat eine Vielzahl von unterschiedlichen Antwortversuchen hervorgebracht, andererseits muss auch ich einsehen, dass ich keine abschließenden Antworten geben kann. „Absolute Gewissheit obliegt den Narren und den Fanatikern“ wie es Dworkin so treffend auf den Punkt bringt. Ich, Wir und die Philosophie sind gezwungen sich mit der Frage warum es sie braucht immer wieder auseinanderzusetzen.

Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?

Die Geschichtswissenschaft hat ein ähnliches Problem wie die Philosophie: auch sie gerät in Bedrängnis, wenn die Frage gestellt wird, warum es wichtig sei, sich mit ihr zu beschäftigen. Hier liefert Williams eine Antwort, die in meinen Augen mit der Begründung philosophischer Überlegungen zusammenhängt. Er resümiert, dass Rationalität offenbar selbst jene betreffe, die an theoretischen Überlegungen wenig Interesse zeigten oder sie gar für unwichtig erachten. Zweifellos, auch ein Einbrecher muss, um erfolgreich zu sein und seinem Tun eine gewisse Nachhaltigkeit zu geben Strategien entwickeln, Werkzeuge passend einsetzen und Gefahren für sich abschätzen können. Wild den Hammer schwingend durch die Scheibe stürmen und sich einfach greifen, was auf dem Weg liegt, ist keine langfristig erfolgversprechende Strategie. Wahrscheinlich auch keine allzu profitable. Für Geschichte führt Williams in W&W an, dass es einen Unterschied macht, ob ich die Historie einer Sache betrachte oder nicht, und dass es zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Das sieht man sehr deutlich, wenn man daran denkt, dass in Deutschland die Meinungsfreiheit etwas anderes bedeutet, als „Free Speech“ in den USA. Dworkin greift dieses Problem auf, als er für „Free Speech“ argumentiert, Deutschland aber wegen seiner Historie als eine verständliche Ausnahme betrachtet. Hier auch der Bogenschlag zur Moralphilosophie. Wenn es Dworkin auch für grundlegend falsch hält, dass es in Deutschland justiziabel ist bestimmte Dinge zu sagen oder zu zeigen kann es dennoch überzeugend begründet werden. Moralische Ansprüche und damit auch juristische Maßnahmen werden hier als relevant erachtet aufgrund einer dahinter liegenden Geschichte. Dem Narrativ (ganz wertfrei verstanden), dass das Zulassen bestimmter Äußerungen und das Zeigen bestimmter Symbole mehr Schaden anrichtet, als das Verbot dieser Äußerungen und Symbole, obwohl es ein Eingriff in die persönliche Freiheit ist.

Es ist aber wahrscheinlich sogar noch substanzieller. Unsere Identität gründet sich auf Erzählungen, auf Geschichten, wenn auch nicht auf Geschichtswissenschaft. Wir erzählen, wer wir sind, indem wir über unsere Vergangenheit erzählen. Worauf wir stolz sind und worauf nicht. Auch für Argumente ist es, wie bereits mit Dworkin aufgezeigt, relevant. Selbst für Naturwissenschaftler:innen ist Historie etwas Unabdingbares, auch wenn das oft nicht deutlich wird. Die Wissenschaftsgeschichte zeigt auf, welche Gedankengänge zu welchen Ergebnissen geführt haben. Einige Entdeckungen und auch Fehlannahmen sind nicht zu erklären, wenn man ihnen nicht die nötige Historie zuordnet.

Denken ist wie Kleber

Zugegeben, die Gedankengänge zu Philosophie und Geschichtswissenschaft scheinen wenig miteinander zu tun zu haben, und doch sind sie an einem zentralen Punkt, in meinen Augen, verbunden. Beide gehen davon aus, dass wir nachdenken, dass wir unser Handeln, unser Fühlen verstehen und erklären wollen, sei es auch aus Eigennutz. Wenn wir nicht wie Peinkofers Orks einfach auf alles einschlagen wollen, was uns in den Weg kommt, führt daran kein Weg vorbei. Und sowohl Philosophie als auch Geschichte sind bei Überlegungen nicht weniger notwendig als Mathematik oder Biologie, wie an vorausgehenden Beispielen gezeigt. Ignoriere ich sie, laufe ich Gefahr, mir aus Ignoranz selbst zu schaden.

Ich kann nicht einfach festlegen, was für mich Vertrauen ist und was nicht, weil sich dies nur in Bezug auf andere Menschen und konkrete Handlungen feststellen lässt. Ganz nach Hume sind alle menschlichen Handlungen aufeinander bezogen und damit auch, was es für mich bedeutet zu vertrauen. Wer meint, man könne dies alles einfach für sich festlegen und das war‘s, wird beispielsweise in einer Partnerschaft schnell erleben, wie dies als Bumerang zurückkommt. Etwas zu tun und dann zu sagen: „Ich habe das so für mich bestimmt.“ wird für die Wenigsten eine überzeugende Antwort sein und wohl (im besten Fall) noch mehr Fragen aufwerfen.

Steckt Philosophie drinnen, auch wenn es nicht drauf steht

Ein Phänomen ist mir dabei begegnet, als ich mit einer Autorin über ihre Novelle „LevelUp — Von Freunden und Feinden“ sprach. Ich meinte, es gebe dort sehr viele philosophische Gedanken und Positionen, worauf diese mir entgegnete, dass sie nie philosophische Werke gelesen habe. Verschiedene Gedanken seien ihr beim Lesen von Büchern oder beim Anschauen von Filmen gekommen. Als ich ihr sagen konnte, woher einige dieser Gedanken ursprünglich kommen, war sie fasziniert. Das hat mich lange beschäftigt und mir ein Problem vor Augen geführt, das einige der Missverständnisse erklärt, die ich versucht habe auszuräumen.

Philosophische Gedanken sind den meisten Menschen nicht fremd, auch nicht eigentlich. Sich über Ideale und Werte klar zu werden und es wichtig zu finden, für sie einzustehen, erscheint vielen Menschen relevant. Das opportunistische Verleugnen eigener Ideale, wenn diese gerade nicht bequem sind, verurteilt man. Ein gutes Leben führen will jeder. In Filmen, Büchern und Bildern werden wir täglich mit philosophischen Gedanken konfrontiert. Warum wird Philosophie dann derart verkannt? Meine recht profane Antwort lautet: Weil sie für viele nicht dort fassbar und erfahrbar wird, wo sie bereits ist. Bildlich könnte man an eine Person denken, die eine Sehschwäche hat, aber davon nichts weiß. Diese Person erkennt wesentlich weniger, hält das aber gleichzeitig für normal. Menschen zu zeigen, wo Philosophie in ihrem eigenen Leben präsent ist, wäre ein adäquates Mittel. Und mit Verlaub, unser Ethik- und Philosophieunterricht trägt, in meinen Augen, momentan herzlich wenig dazu bei, daran etwas zu ändern.

Nicht einfach, aber anschaulich

Philosophie braucht Philosoph:innen, die sie erklären, die komplexe Gedankengänge greifbar und erfahrbar machen und es ermöglichen, sich Philosophie zu nähern. Ohne diese zu studieren oder sehr viel freie Zeit zu haben. Platt gesprochen lautet mein Appell, die Liebe zur Weisheit auch anderen näher zu bringen, ohne sie mit ihrer Weisheit zu erschlagen. Williams mag nicht einfach zu verstehen sein und ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass ich „Wahrheit und Wahrhaftigkeit“ auch nur zu großen Teilen durchdrungen hätte. Und dennoch hat sein Werk Humor und enthält viele Gedanken, die vom Grundsatz nahe liegen. Williams schafft es, diese Gedanken sehr anschaulich und mit vielen kleinen Seitenblicken auszurollen und zu durchleuchten. Ich habe es gerne gelesen, ohne mich durch die Kapitel zu quälen oder die Seiten zu zählen. Bei meiner Frau muss ich mich wohl entschuldigen, der ich mehr als einmal begeistert eines von Williams Argumenten vorstellte und die das über sich ergehen ließ.

Omne ignotum, pro magnifico!

Aber was ist, wenn ich das alles nicht verstehe? Professor Schnepf hat in einer seiner Vorlesungen einmal gesagt, dass man sich nicht grämen sollte, wenn man einen Text nicht beim ersten Mal Lesen versteht, dann liest man ihn eben später noch einmal, und mit jedem Lesen mehrt sich das Verständnis. Sir Arthur Conan Doyle bringt es in Gestalt von Sherlock Holmes (auch wenn es ursprünglich von Tacitus stammt) in „Der Club der Rothaarigen“ auf das Motto (inzwischen ist es auch meines): „Omne ignotum pro magnifico!“ – Alles Unbekannte gilt als wunderbar!

Text: Marten Spelsberg

Illustrationen: Rika Garbe

| In diesem Artikel aufgegriffene Philosoph:innen und ihre Werke (alphabetisch) David Hume – Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, Erster Teil, Abschnitt VIII Bernard Williams – Ethics and the Limits of Philosophy Bernard Williams – Wahrheit und Wahrhaftigkeit Donald Davidson – Handlung und Ereignis, Kapitel 3 Gottfried Wilhelm Leibniz – Monadologie Karl Popper – Logik der Forschung Philippa Foot – Die Natur des Guten Philippa Foot – The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect Platon – Der Staat Platon – Gorgias Ronald Dworkin – Gerechtigkeit für Igel |