Die Geburt eines Kindes ist zugleich die Geburt der Elternschaft. Völlig unabhängig von der Ausgestaltung des eigenen Familienkonzeptes ergeben sich mit der Übernahme des Sorgerechtes eines Kindes vielfältige Aufgaben und somit Verantwortung, die gerecht unter den sich Sorgenden aufzuteilen ist. Dennoch wenden Frauen [1] und somit auch Mütter pro Tag durchschnittlich 52,4 Prozent mehr Zeit als Männer für die Pflege von Angehörigen, Kindererziehung, Hausarbeit und Ehrenamt auf. Aber warum ist das so? Und wie lässt sich dieses — ja offensichtlich systemisch — Problem lösen? Um diese Frage zu beantworten, erlaubt Gastautorin Marie Ludwig einen persönlichen Einblick in ihre individuelle Erfahrung als „Mutter“ und ihr Verhältnis zum Mental Load. Dabei ist es ihr Ziel dafür zu sensibilisieren, welche gesellschaftlichen Erwartungen bisher an Eltern – und allem voran an die Rolle „Mutter“ — gestellt werden und wie diese Erwartungen möglicherweise aufzulösen und neu zudenken sind.

[1] Die binären Begriffe Frau, Mann, Mutter, Vater u.ä. sollen im Kontext dieses Beitrages als soziologisch, historisch und politisch gewachsene Konstrukte verstanden werden. Ich erkenne die gesamte Bandbreite der Geschlechtervielfalt an und verstehe das Geschlecht selbst als Fluides. Gleiches gilt für das Verständnis von Familienkonzepten.

Als ich vor knapp 5 Jahren das erste Mal von dem Begriff „Mental Load“ gehört habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Da gab es schon jahrelang dieses Gefühl, diese sich kreisenden Gedanken, diese endlose Liste, die sich selbst abends im Bett weiter füllte. Und jetzt – erst jetzt hatte ich endlich einen Namen dafür gefunden. Und das – zunächst einmal — beruhigende daran: mit meinem Mental Load war und bin ich nicht alleine.

Seit dem genannten Augenblick vor fünf Jahren und vor allem, seitdem dann auch mein Freund:innenkreis von der Wortbedeutung dieses Phänomens spitz gekriegt hatte, fällt es mir und uns definitiv leichter unseren Alltag und auch die Schwierigkeiten unseres Alltages in Worte zu fassen. Ob in Paarbeziehungen oder in der Familie – die unsichtbarer Arbeit, die im gemeinsamen Zusammenleben anfällt, scheint immer noch – und vor allem in Hetero-Partnerschaften – meist bzw. zu einem großen Anteil auf Frauen zurückzufallen.

Das Problem ist ein systemisches. Ich möchte gerne an dieser Stelle klar und deutlich machen, dass es in diesem Beitrag nicht darum geht, Schuldige zu suchen und/oder spezifische Verhaltensmuster anzuprangern. Es geht mir um eine Lösungsfindung. Eine Lösungsfindung, die das Problem systematisch und gesamtgesellschaftlich auflösen soll.

Die individuelle Aufgabe dieser systematischen Lösungsfindung besteht für Männer und Frauen gleichermaßen darin, die eigene Sozialisation zu reflektieren. Es muss klar sein, dass unser alltägliches Verhalten, und die Erwartung, die wir an uns und unsere Partner:innen stellen, wesentlich durch unsere Sozialisation geprägt wurde und beides nicht – wie häufig suggeriert wird — einfach charakterabhängig ist. Daher ist die wichtigste Grundlage einer gleichberechtigten Beziehung eine offene Kommunikation über Aufgabenverteilung zu ermöglichen. Häufig ist es an diesem Punkt zunächst einmal notwendig über bereits bestehende, aber bisher unbewusste Ungerechtigkeit aufzuklären. Erst so kann sowohl sichtbare als auch „unsichtbare“ Arbeit aufgeteilt werden und so Gleichberechtigung geschaffen werden. Der letzte Schritt zu „Equal-Care“ ist das Durchbrechen der Reproduktion von binären Geschlechterrollen und Ansprüchen – sowohl gegenüber unseren Mitmenschen wie auch eigenen Kindern.

Was es für mich persönlich bedeutet „Mama“ zu sein und was an mich als „Mama“ und „Frau“ herangetragen getragen wird, habe ich nun in den vergangenen 24 Monaten gedanklich immer wieder durchgespielt:

Meine Schwangerschaft verlief, trotz Vollzeitstudiums, entspannt. Ich hatte recht großes Glück, dass der errechnete Geburtstermin meines Kindes genau auf die vorlesungsfreie Zeit fiel, sodass ich problemlos das Semester abschließen und ein Jahr später nach der Entbindung wieder nahtlos in das nächste Fachsemester einsteigen konnte.

Durch die kompetente Sozialberatung des Studentenwerks Leipzig wurde ich – ebenfalls glücklicherweise – ausführlich über die wichtigsten Anträge und To-Dos, die mit der Geburt eines Kindes anfallen aufgeklärt und beraten. Es war eine wirklich lange Liste. Da sich mein Partner zu der Zeit gerade noch in seiner Ausbildung befand lag es nah, dass ich die Beratungsgespräche ohne ihn in Anspruch nahm. Die Antragstellung – die im Grunde genommen uns beide und unser gemeinsames Kind betraf — übernahm ebenfalls ich allein.

Es lag nah, dass ich die Beratungsgespräche ohne ihn in Anspruch nahm.

Schon in den ersten Wochen hatten wir uns schnell dazu entschieden, dass wir gerne – wenn möglich – im Geburtshaus entbinden würden. Also meldeten wir uns frühzeitig bei den Hebammen und konnten erfolgreich vermittelt werden. Durch die persönliche und sehr enge Betreuung während der Schwangerschaft fühlten wir uns sehr wohl und gut aufgehoben. Allen Hebammen des Geburtshauses lag die Einbindung der Väter oder Partner:innen, welche die Gebärende begleiten, am Herzen. Auch uns war das von Anfang an sehr wichtig. Fragen unsererseits wurden gleichermaßen ernstgenommen und beantwortet. Der Geburtsvorbereitungskurs nahm große Rücksicht auf die Erwartungen, Ängste und Wünsche beider Parteien.

Die Geburt selbst verlief schließlich genauso wie erhofft: im Geburtshaus, selbstbestimmt und gemeinsam mit meinem Partner. Wenn ich an die Geburt, die ersten Stunden und die ersten Tage mit meinem Kind zurückdenke habe viele zauberhafte, unfassbar dankbare und wahrscheinlich mittlerweile auch etwas schleierhaft verschönte Bilder vor meinem inneren Auge. Ich erinnere mich gerne daran.

Nichtsdestotrotz halte ich es für wichtig zu erwähnen, dass es für mich eine ganz schön harte Nuss war mit der Erwartung an die frisch gebackene Mutter umzugehen – schließlich besteht ja eine biologisch manifestierte und daher vorbestimmte emotionale Verbindung zwischen Mutter und dem neugeborenen Menschenkind und das Mutter-Sein ist uns Frauen damit eingefleischt…?!

Natürlich nicht. Ich denke, ich spreche im Sinne der meisten Mütter, wenn ich sage, dass es mit der Geburt eines „neuen“ Menschen ist, wie mit dem Kennenlernen einer jeden neuen Bekanntschaft. Selbstverständlich hinkt die Analogie ein wenig – schließlich hat man dieses Wesen neun Monate im eigenen Körper getragen und es wurde durch eine selbst in diese Welt geboren. Trotz allem: jede Bewegung, jeder Blick, jeder Laut, kurz: jedes Bedürfnis dieses kleinen Menschenwesens neu, gerade bei dem ersten Kind. Und auch die Welt ist für das Kind neu. Die ersten Tage bestehen hauptsächlich aus dem Sich-Kennenlernen, inklusive Sich-Verstehen-Lernen. „Wissen, was zu tun ist“ ist Frauen als Müttern alles andere als eingefleischt. Es ist die gleiche Leistung, die Männer in ihrer Rolle an Väter vollziehen: lernen.

Im Wochenbett wurde meinem Partner und mir erneut klar: Wir müssen es nicht alleine schaffen. Es gibt also wirklich einen Grund, warum es heißt: „Zur Kindererziehung braucht es ein ganzes Dorf“. Erfahrungsgemäß und durch die Berichte weiterer Familien in unserem Bekanntenkreis kann ich einheitlich festhalten: Im Wochenbett herrscht Chaos pur, es gibt kaum Rhythmus und es braucht unglaublich viel Unterstützung und leckeres Essen. Ganz zu schweigen von den zwei-stündigen Milchmahlzeiten, die 24/7 (also auch nachts!) gefordert werden, ist es kaum möglich alleine Pipi zu machen, zu duschen oder mal kurz in die Küche zu gehen. Gerade in dieser Zeit ist es also so wichtig Grundpfeiler für gleichberechtigte und gerechte Aufgabenverteilung zu schaffen. Windeln-Wechseln, Kind tragen, und Einschlafbegleitung kann von Anfang an jedes Elternteil übernehmen. Und selbstverständlich darf in dieser Zeit vor allem auch von außen Hilfe angeboten und ohne weitere Erwartungen an die Eltern geleistet werden.

Das “normale” Baby gibt es eben einfach nicht.

Und wo wir gerade bei Erwartungen sind: Auch wenn Ratgeber-Lesen wirklich nicht mein Ding ist und ich es grundsätzlich vermieden habe allzu viel Zeit in das Zu-Herzen-nehmen fremder Ratschläge zu nehmen, konnte ich mich der geburtsvorbereitenden und postnatalen Lektüre nicht vollständig entziehen. Die Großeltern meines Partners hatten uns ein Buch zugeschickt, welches ich im Allgemeinen als recht sinnvoll und hilfreich erachtet habe: einer der wenigen Ratgeber, die es darauf absehen immer wieder klarzumachen, dass es „das normale Baby/bzw. Babyverhalten“ nicht gibt. Und das war wirklich Gold wert. Die Tatsache, dass das Kind, entgegen den eigenen Erwartungen nicht gerne im Kinderwagen liegt und Autofahren nicht toll findet kann augenöffnend sein. Denn „normal“ gibt es eben einfach nicht. Neugeborene sind von diesem Mythos nicht ausgeschlossen. Leider sind diese Punkte aber ebenfalls „Erwartungen“, die vor allem frisch-gebackene Eltern in große Verzweiflung treiben können, weil sie nicht verstehen, WAS ZUM KUCKUCK SIE FALSCH MACHEN. Dabei machen sie alles richtig. Das Kind ist einfach wie es ist und lebt nach Leib und Laune.

Und so hat sich auch für uns nach und nach ein Rhythmus gefunden. Einer — so vollkommen unterschieden zu dem Rhythmus in unserem Leben noch ohne Kind – aber einer, der zu uns passt. Nachdem ich nach dem ersten Lockdown die Vormittage und Mittage alleine mit unserem Kind verbachte und einen Großteil der Eingewöhnung beim Tagesvater übernahm, begann für mich ab dem zweiten Lebensjahr der Wiedereinstieg ins Vollzeitstudium.

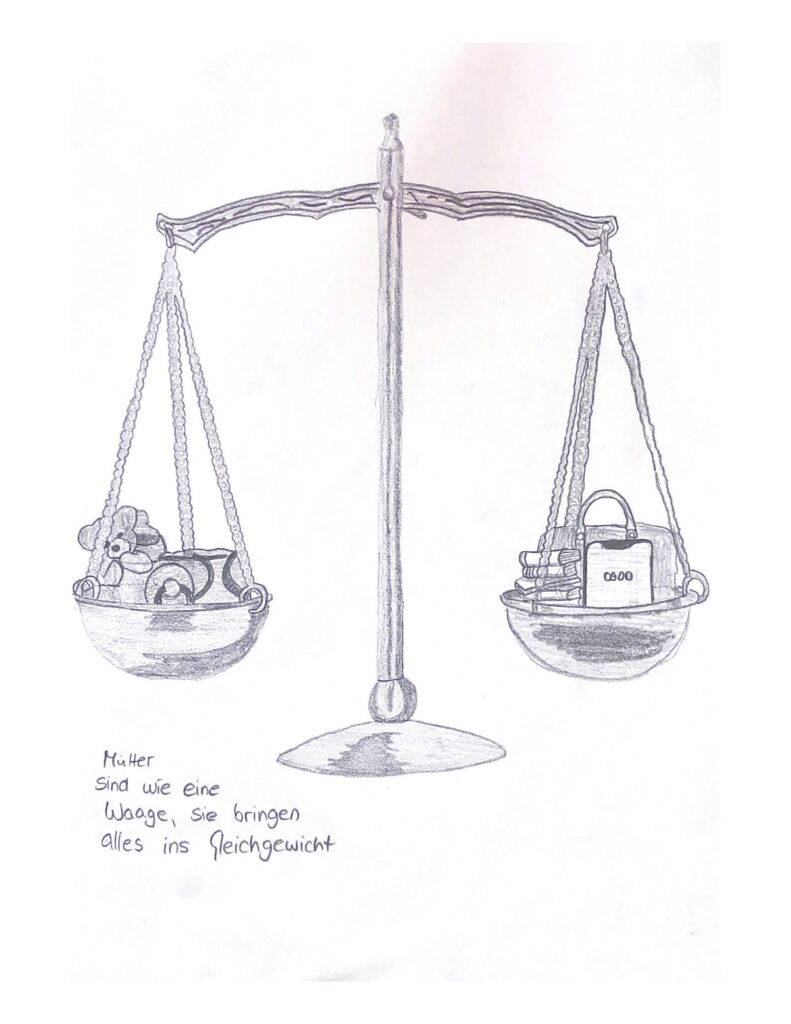

Neuer Rhythmus: ein ständiger Balance-Akt des Managements von Kind, Partner, Studium, Stipendium, Ehrenamt, Freund:innen und Alltag. Allein schon diese sieben Punkte tagtäglich im Gröbsten abzuhaken ist meist eine Herausforderung. Dabei hat jeder dieser sieben Punkte selbst noch viele einzelne Punkte und Aufgaben, die zu erledigen sind. Und die Erfüllung weiterer persönlicher Bedürfnisse ist unter diesen sieben notwendigen Punkten noch nicht einmal aufgeführt. Die Sorgearbeit für ein Kind bringt so viel unsichtbare Care-Arbeit, die so viel Zeit frisst, dass es wirklich viel Aufmerksamkeit braucht, einzelne Aufgaben nicht aus den Augen zu verlieren. Und wie ich bereits deutlich machte: Frauen und somit Mütter trifft der Mental Load – sozialisationsbedingt – eher.

Was daraus folgt, kann wirklich haarsträubend sein. Es setzt extrem unter Druck, dass trotzdem alles laufen muss: …dass alle Zoom-Termine wahrgenommen werden müssen, der Kuchen für die beste Freundin gebacken werden will, die Staatsexamensarbeit geschrieben werden muss, das Kind zum vierten Mal im Monat zum Kinderarzt muss, weil es wieder einmal Hautausschlag hat, der Partner arbeitsbedingt in die Heimat fährt und das Kind daher eine Woche allein betreut werden muss, die Katze ihren nächsten Impftermin hat, der genau wie das Kinderschwimmen auf den Freitagnachmittag fällt. Und trotzdem – muss – alles – laufen. Nein?! Nein, sagt meine mich liebende Mutter. Nein, sagt mein mich liebender Partner. Nein, sagt meine mich liebende beste Freundin und nein, sagt auch mein mich selbstwertschätzender Anteil in mir. Aber Doch! Doch, sagt das System. Doch, sagt mein gestresster Anteil in mir und doch sagt auch der Anteil der Welt, der wegen der unsichtbaren Care-Arbeit nicht sieht, was die Beweggründe sind für Verspätungen, nicht fertig-gebackenen Kuchen für die beste Freundin und ein gleichzeitig tiefer Wunsch nach Teilhabe.

Ich bin eine wirklich sehr zufriedene Mama und habe in den vergangenen zwei Jahren und neun Monaten von Tag zu Tag sowohl mehr in meine Rolle als Mama als auch wieder „zurück“ zu mir als Marie gefunden. Ich hatte bisher ein unglaubliches Glück und kann mir ein Leben ohne mein Kind nicht mehr vorstellen. Die Care-Arbeit-Teilung zwischen meinem Partner und mir läuft gut, setzt ständige Kommunikation voraus und strebt 50/50 weiterhin an. Manchmal ist es anstrengend, aber gleichzeitig auch sehr bereichernd. Vor allem mit Blick auf die Zukunft unseres Kindes.

Mein Wunsch, den ich mit diesem Beitrag habe, ist es einen ersten Anhaltspunkt zu finden, um zu verdeutlichen, dass sich die sozialisierten Erwartungen an das Mutter- und Vater-Sein ändern müssen. „Mütterliches“ Verhalten, verstanden als selbstaufopferndes Verhalten, darf es nicht geben. Gleichzeitig sollte väterliche Fürsorge ebenbürtig mit mütterlicher Fürsorge stehen. Der Anfang ist die eigene Reflexion und das Ziel das Vorleben von gleicher Verteilung von Care-Arbeit. Also fang bei dir an: Was trägst du zum Wohl deiner sozialen Umwelt bei und warum?

Marie studiert an der Universität Leipzig. Ihren Sohn hat sie während des Studiums bekommen und sah sich damit vor ganz neue Herausforderungen gestellt.