In die Oper zu gehen, kann in vielen Köpfen ein verstaubtes Bild auslösen: Menschen in feiner Abendgarderobe, eine altbackene Handlung und Musik, die für manche eher gewöhnungsbedürftig ist – dieser Vorstellung nach, ist die Oper vor allem ein Ort für Privilegierte, an dem die Vergangenheit gefeiert wird. Dass dieses Bild nicht unbedingt der Realität entspricht, wird aktuell an den Bühnen Halle bewiesen.

Im März 2022 prämierte „Manru“. Ein Stück, das zuletzt vor über 120 Jahren in deutscher Originalsprache in Dresden aufgeführt wurde. Zugegeben suggeriert dieser Umstand nicht unbedingt Aktualität. „Manru“ dürfte Opern-Skeptiker:innen allerdings überraschen, denn der Stoff und die Problematiken, die dort behandelt werden, könnten heute gesellschaftlich nicht relevanter sein.

Das Thema: Ausgrenzung, Rassismus, Nationalismus

Das Stück zeigt eindrucksvoll, wie Nationalismus und völkische Theorien eine Gesellschaft von innen aushöhlen und thematisiert dabei auch, welche gesellschaftlichen „Werte“ und „Traditionen“ genau dafür einen Nährboden schaffen können.

Die Inszenierung von Regisseurin Katharina Kastening wirft dabei eine zentrale Frage auf: Sind wir als Individuen gewillt, internalisierte rassistische Denkweisen als solche zu erkennen und zu hinterfragen? Dieser Reflexionsprozess wird in „Manru“ insbesondere durch die Sprache angestoßen, genauer durch den Umgang mit Begriffen. Kastening entschied sich dazu, das Libretto von 1901 für ihre Inszenierung nicht zu glätten, damit das Z‑Wort* während des ganzen Stückes zu hören und auch zu lesen ist. Die Regisseurin begründet diese Entscheidung zum einen damit, dass dieses Wort in ihrer Inszenierung stellvertretend für jede Form von rassistischer Ausgrenzung stehe. Zum anderen hätte eine Glättung des Begriffs bedeutet, dessen Brutalität zu untergraben und somit die Aussage zu schwächen, die in der Aufführung transportiert werden soll. Eine Entscheidung, die polarisieren kann. Denn rassistische Sprache zu reproduzieren, kann auch zu Applaus aus den Reihen derer führen, die das Z‑Wort gerade wegen seiner Brutalität nach wie vor verwenden.

*Das Z‑Wort ist seit Jahrhunderten eng mit rassistischer Diskriminierung gegen Sinti:zze und Rom:nja verbunden. Es handelt sich dabei um eine generalisierende, fremdbestimmte Kollektivbezeichnung aus weißer Perspektive für verschiedene Gesellschaften (wie etwa Sinti:zze, Manusch, Kalé oder Pavee), die als umherziehend und somit heimatlos konstruiert wurden.

Symposium als Begleitprogramm

Diesen Konflikt lassen Kastening sowie Dramaturg Boris Kehrmann im umfangreichen Programmheft zu „Manru“ nicht unkommentiert: Man sei sich bewusst, dass man nicht naiv mit dem historischen Sprachgebrauch umgehen könne. Der Sinn hinter dieser dramaturgischen Entscheidung sei es gewesen zu zeigen, welche „Zerstörungskraft“ diskriminierende Sprache in sich trage und wie sie unser Denken und Handeln beeinflusse.

Diese Herangehensweise wurde neben anderem auch auf einem Symposium diskutiert, das Kehrmann eigens für die Inszenierung in Halle ins Leben gerufen hatte – zwei Tage lang stellten Wissenschaftler:innen im Audimax der MLU neue interdisziplinäre Forschungsansätze zu „Manru“ vor. Besonders spannend sind in diesem Zusammenhang die Beiträge zur Lebensgeschichte des Komponisten Jan Paderewski, der nicht nur ein erfolgreicher Musiker, sondern auch der erste Ministerpräsident Polens war. Inwiefern sich dessen politische Ansichten in „Manru“ wiederfinden, kann in den Aufnahmen des Symposiums auf YouTube nachgehört werden.

Worum geht es in „Manru“?

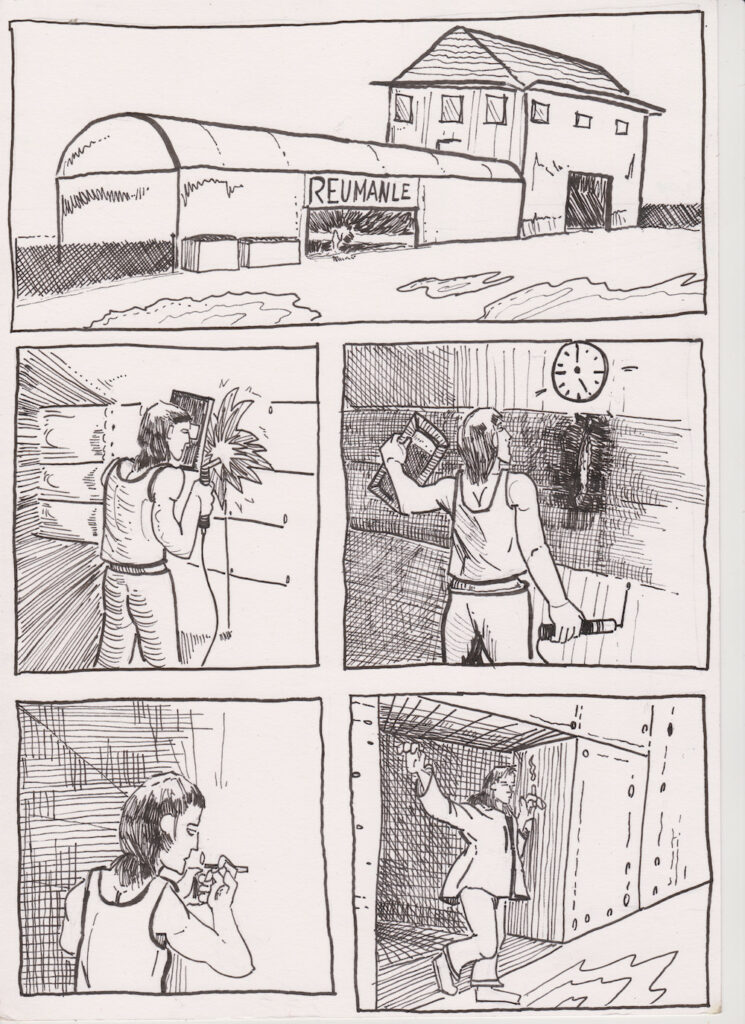

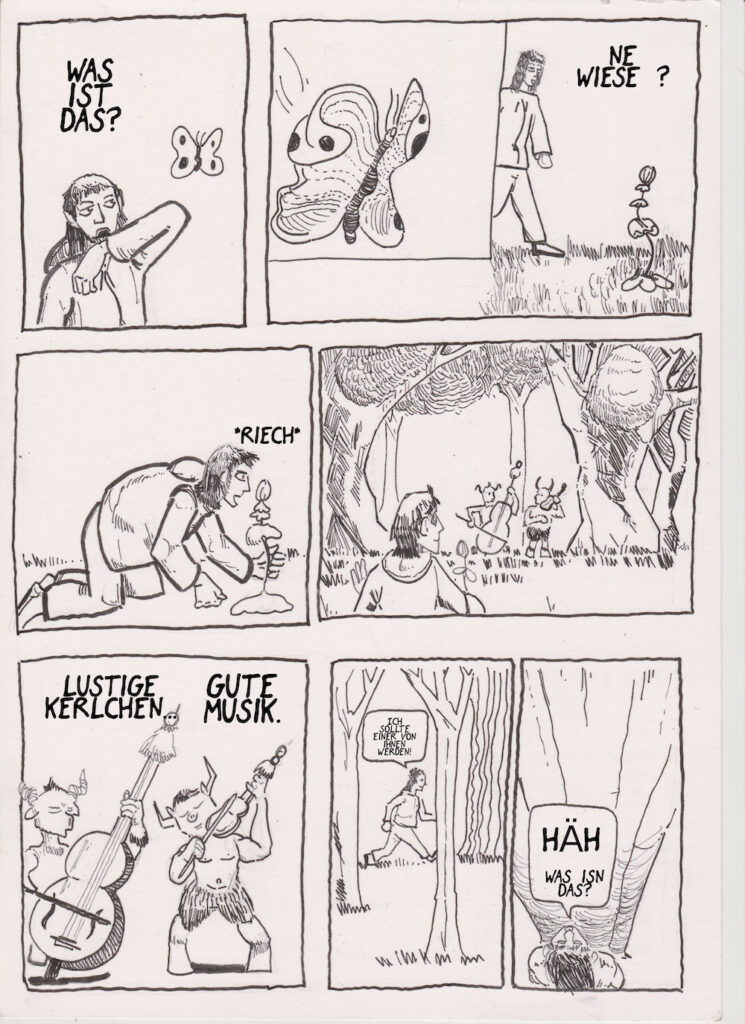

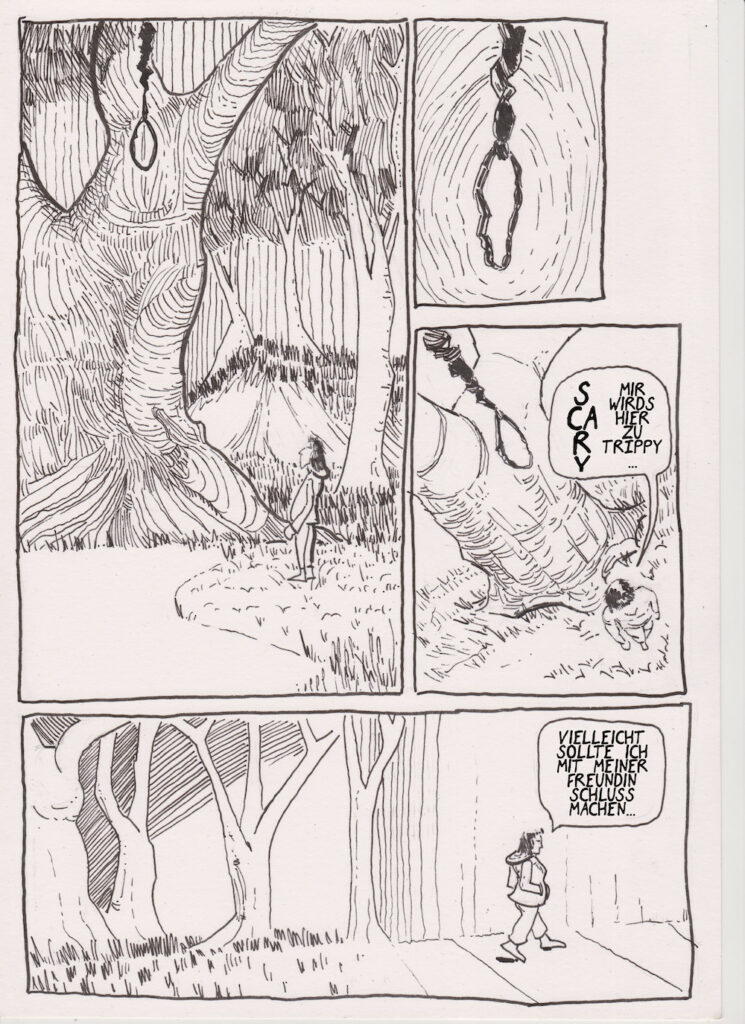

Die Oper des Komponisten Jan Paderewski erzählt die Geschichte einer Ehe und wie diese an rassistischen Vorurteilen zerbricht. Eine der beiden Hauptfiguren ist die junge Frau Ulana, die aus einer Familie von Tatra-Bäuer:innen stammt. Entgegen den Wünschen ihrer Familie heiratet Ulana ihren Geliebten Manru, der den Rom:nja – genauer der Gruppierung der Erumanels – angehört. Aufgrund von Manrus ethnischer Herkunft akzeptiert Ulanas Familie die Heirat nicht und verstößt sie. So ist das Paar dazu gezwungen, abgeschnitten von der Dorfgemeinschaft in einer Wellblechhütte am Rand des Waldes zu leben. Ab diesem Punkt konzentriert sich die Handlung darauf zu zeigen, wie Ulana und Manru an den Folgen von Ausgrenzung und Stigmatisierung leiden und trotzdem versuchen, ein glückliches Leben zu führen.

hastuzeit-Redakteur Stefan war bei der Premiere in Halle dabei.

Ein Blick hinter die Kulissen

Wenn auch selten, gehe ich gerne ins Theater. Dass eine Aufführung buchstäblich eine andere Perspektive auf jedem Platz im Saal bietet und die kleinen Eigenheiten, die jede:r Schauspieler:in mit sich bringt, haben einen Charme, der sich kaum replizieren lässt. In die Oper hat es mich bisher dennoch nicht verschlagen – somit sind es für mich gleich zwei Premieren. Allerdings führt mich mein erster Besuch nicht durch den Haupt‑, sondern den Bühneneingang, der sonst den Mitarbeiter:innen vorbehalten ist.

Etwas zu früh dran, warte ich zwischen Spiel- und Schminkplänen, während Schauspieler:innen, Techniker:innen und alle, die sonst zum Theater gehören, sich vor mir auf dem Gang begrüßen und sich über das sonnige Wetter freuen. Ich bin mit den Bühnentechniker:innen der Bühnen Halle verabredet. Sie betreuen die „technoide Megamaschinerie“, wie Chefdramaturg Boris Kehrmann sie nennt, die in „Manru“ zum Einsatz kommt. Die Bühnen Halle haben hohe in die Bühnentechnik investiert, um die Vision der Regisseurin Katharina Kastening umsetzen zu können.

„Spaltung, die menschengemacht ist

In Kastenings Inszenierung stehen sich zwei Gesellschaften gegenüber, deren Wahrnehmung „der Anderen“ durch Vorurteile bestimmt wird. Damit ein Dialog stattfinden kann, müssten die Figuren eine „unsichtbare Wand“ durchbrechen, die sie voneinander trennt – metaphorisch wie auch wörtlich. Denn der innerliche Prozess des Abgrenzens wird im Stück durch eine durchsichtige, schwebende Trennwand symbolisiert, befestigt an und gesteuert von einer komplizierten Metallkonstruktion über der Bühne. „Es war uns wichtig, dass man die Maschinerie des Bühnenbildes [, die die Wand trägt] sieht. Sie ist eine Metapher dafür, dass die Spaltung menschengemacht ist“, so eine Äußerung Kastenings im Programmheft.

Der Premierenabend

Zwischen Kronleuchtern, Sektempfang und den Gästen in Abendgarderobe wirkt das Opernhaus in der Tat ziemlich imposant – womöglich sogar einschüchternd, wenn man nach zwei Jahren Pandemie und online Uni hauptsächlich ungebügelte T‑Shirts und Jogginghosen gewohnt ist. Eine Premiere lässt sich im Hoodie allerdings genauso genießen wie im Dreiteiler.

Das Stück selbst erfordert nochmal eine besondere Aufmerksamkeit. Die Handlung ist versteckt im Gesang, für den Text muss man die Übertitel neben der Bühne lesen, gleichzeitig noch dem Bühnengeschehen folgen und all das im Fall von „Manru“ über drei Stunden lang. Bestenfalls liest man dazu natürlich noch das Programmheft, um auch den Meta-Inhalt – also die Einordnung in historische und aktuelle Kontexte – zu erfahren. Ganz schön viel.

Jedoch wird man von niemandem gezwungen, all das zu tun. Womöglich will man erst einmal nur der Musik lauschen, das Schauspiel oder das Bühnenbild bestaunen, vielleicht sogar nur die Gesellschaft genießen. Das ist ein genauso guter Grund, sich Opernkarten zu kaufen, wie jeder andere. Selbst die Mitarbeitenden der Oper sagen im Interview: „Ich war gar kein so großer Fan von Opern“ oder „das kommt erst mit der Zeit, dass man das in seiner Gänze genießen kann“. Lässt man sich ab und an darauf ein, findet man womöglich doch Gefallen am Musiktheater.

„Manru“ im Speziellen ist ein Sonderfall – 120 Jahre seit der Erstaufführung sind eine lange Zeit und die Welt hat sich seither viele Runden weitergedreht. Umso erschreckender ist es, wie nachvollziehbar der Konflikt ist, mit dem die Hauptfiguren konfrontiert werden. Während Manru aufgrund seiner Herkunft nicht von den Bäuer:innen akzeptiert wird, ist Ulanas einziges Vergehen, sich in den „falschen“ Menschen verliebt zu haben.

Fazit

Die Vorstellung, dass auf der Opernbühne nur Themen und Stoffe behandelt werden, die ältere Menschen interessieren, ist ein Vorurteil, mit dem abgeschlossen werden sollte. „Manru“ ist ein gutes Beispiel dafür, dass es im Interesse der Opernhäuser liegt, thematisch nicht in der Vergangenheit stehenzubleiben, sondern ihr Publikum in der Gegenwart abzuholen. Trotzdem ist ein Opernhaus kein Kinosaal – effekthascherische Unterhaltung wie im neuesten Superheldenblockbuster wird man nicht bekommen. All das Drumherum macht jeden Besuch aber automatisch zum Event.

Zusammenfassend heißt das: Die Opern-Erfahrung lohnt sich. Zudem wird Studierenden der Zugang finanziell erleichtert: Seit Februar gibt es das Angebot eines Last-Minute-Tickets, das eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn für zehn Euro erhältlich ist. Einem spontanen Opernabend steht damit kaum etwas im Wege.

Danach festzustellen, dass Musiktheater tatsächlich den eigenen Geschmack verfehlt, ist allerdings ebenso legitim. Das findet man aber nur durch den eigenen Besuch heraus.

Aktuell ist keine Wiederaufnahme von “Manru” geplant.

Text: Stefan Kranz, Anne Volksdorf

Fotos: Bühnen Halle, Anna Koalta

Gerade Manu als Beispiel zu nutzen finde ich schwierig. Diese Inszenierung hat absolut kein Gefühl für die Rassismen, die es reproduziert. Es gibt deutlich bessere Beispiele, um Menschen in die Oper zu locken.