Wenn die Klimaforschung die Gefahr des Klimawandels aufzeigt, dann sollten die Wirtschaftswissenschaften nicht nur die Auswirkungen für die Wirtschaft erforschen, sondern auch Vorschläge haben, wie wir dem Klimawandel wirtschaftlich begegnen können. Was erfuhr man dazu in der Auftaktveranstaltung zur Klimabildungswoche in der Juristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät?

“Sind Wirtschaft und Recht fit für den Klimawandel?” So lautete der Titel, der von den Students for Future organisierten Auftaktveranstaltung zur Klimabildungswoche für die Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Die Professor:innen aus dem wirtschaftswissenschaftlichen- und aus dem juristischen Bereich waren zahlreich vertreten — das zeigt deren Interesse am Thema und die Anerkennung der Arbeit der Students for Future. Leider waren bei den Wirtschaftswissenschaften nur Männer auf dem Podium vertreten, womit gleich ein erstes Klischee erfüllte wurde, nämlich, dass es sich um eine Wissenschaft handelt, die beim Thema Gleichberechtigung und Diversität stärker als andere Fachbereiche hinter der Zeit liegt. Die Zusammenstellung des Podiums liegt aber üblicherweise beim Organisator und in diesem Fall waren das die Students for Future. Auf der juristischen Seite ging es dennoch wesentlich paritätischer in der Aufstellung der Teilnehmer:innen zu.

Inhaltlich begannen die Students for Future mit einem Vortrag zur Lage in der Klimapolitik und wie es in Deutschland mit der Einhaltung der Klimaziele vorangeht. Der Vortrag war erwartungsgemäß ernüchternd und deprimierend. Sie zeichneten das Bild einer Gesellschaft, die sich der Realität verweigert — und hier keinem abstrakt-philosophisch zu diskutierenden Begriff von Realität, sondern den — „es sterben Menschen”, “wir haben ‘Todeszonen’ in Meeren” und “Landstriche werden unbewohnbar“ — Begriff von Realität. Immerhin wurde der Einführungsvortrag vom Podium als korrekte Zusammenfassung zum Stand der Dinge angenommen. Bei der sich anschließend entwickelnden Diskussion hatte man den Eindruck, die Jurist:innen seien fachlich näher am Thema Klimawandel als die Vertreter:innen der Wirtschaftswissenschaften und wirkten in ihren Aussagen konkreter. So erfuhr man, dass sich ein Juraprofessor mit internationalen Umweltrecht befasst, während eine andere Professorin über die Hans-Böckler-Stiftung in die Diskussion von Umweltthemen eingebunden ist. Sie bestätigten bzw. ergänzten in einigen Aussagen den Vortrag der Students for Future. Auf Seiten der Wirtschaftswissenschaftler ging es sehr viel allgemeiner zu. Das bot die Möglichkeit, Grundsätzlicheres im Zusammenspiel zwischen Wirtschaft, Politik und Wirtschaftswissenschaften zu diskutieren. Was dann von Seiten der Wirtschaftswissenschaften kam, waren aber keine Innovationen, sondern vielmehr die Klassiker konservativer Klimadiskussionsstandpunkte: “Kapitalismus sei alternativlos”, “wir werden uns durch Innovation aus der Krise befreien können — es müssen nur die richtigen Weichen gestellt werden” und “es braucht eine globale Lösung”. Interessant war eine Anmerkung eines Professors, der darüber redete, dass es vielleicht einer Null — Wachstum Lösung bedarf. Wie unsere Wirtschaft ohne Wachstum funktionieren kann, wurde dann aber nicht besprochen. Neuere Ansätze wie “Donut-Ökonomie” oder “Degrowth” wurden interessanterweise von den Jurist:innen in die Diskussion eingebracht. Beide Ansätze verstoßen gegen Grundsätze Neo-Klassischer Wirtschaftslehre.

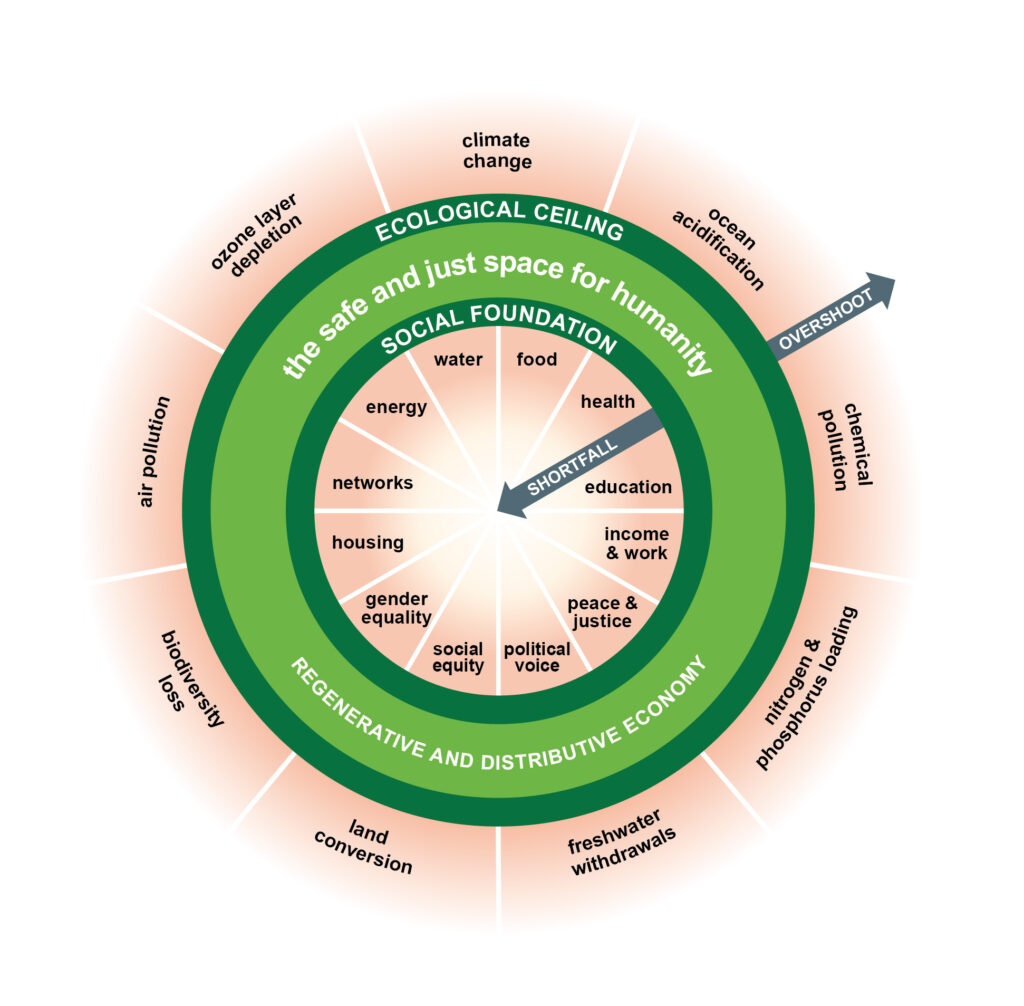

Hier kurz zur Erläuterung, was sich hinter den beiden Idee verbirgt. Die “Donut-Ökonomie” benutzt ein Ringdiagramm, um planetare Grenzen und Bereiche, in denen diese über- oder unterschritten werden, aufzuzeigen. Vereinfacht gesagt will man Aktivitäten, in denen man Kapazitäten überschreitet, zu Gunsten von Aktivitäten, wo Kapazitäten möglich und nötig sind, umsteuern. Der “Degrowth” Ansatz betont, dass jegliches Wachstum — auch Wachstum durch Innovation — mit erhöhtem Energieaufwand einhergeht. Daraus wird geschlussfolgert, dass eine Einsparung von CO2 nur durch eine Reduzierung wirtschaftlicher Aktivitäten zu erreichen ist. Die Professoren der Wirtschaftswissenschaften griffen die Einwürfe der Jurist:innen aber nicht auf.

Auf eine Publikumsfrage hin erfuhr man von ihnen, dass Ökonom:innen kaum einen Einfluss auf die Politik hätten. Eine andere Zuhörerin fragte nach der Rolle von Wirtschaftswissenschaftler:innen bei der Trivialisierung der Folgen von Klimawandel. Darauf antwortete ein Professor mit dem Eingeständnis, dass es hier ein “gewisses Forschungsdefizit” gäbe. Spannend war, die Dynamik zwischen Wirtschaftsprofessoren und Juraprofessor:innen zu beobachten. Wenn es eine griechische Tragödie gewesen wäre, dann hätten die Jurist:innen die Funktion des Chores gehabt, der darauf beharrt, dass es mehr geben muss, was man tun kann. Auf der Seite der Ökonomen gab es aber weder Helden noch Antihelden, lediglich Opfer der göttlichen Ordnung. Der Fairness halber muss eingeräumt werden, dass die große Anzahl an Professor:innen auf dem Podium zwar einen wichtigen symbolischen Wert hatte, sich für die Diskussion aber als hinderlich erwies. Die Redezeiten waren sehr begrenzt und erlaubten nur bedingt, komplexere Argumente zu entwickeln. Inhaltlich waren die Jurist:innen, wie bereits erwähnt, durch ihre eigenen (Forschungs-)Themen näher an der Klimawandeldebatte und konnten auch zur abendlichen Stunde noch Leidenschaft in die Diskussion einbringen. Dies sorgte beim Publikum für etwas dringend benötigte Aufmunterung, trotz des sonst deprimierenden Themas. Dennoch lohnt es sich, die Beiträge der Wirtschaftsprofessoren zu hinterfragen. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen besteht ein berechtigter Glaube, dass die Bedeutung der Wirtschaftswissenschaften in Bezug auf die Politik heruntergespielt oder zumindest falsch eingeschätzt wurde. Zum anderen, weil das „gewisse Forschungsdefizit“, das sie in Bezug auf die Forschung zu den Folgen des Klimawandels anführten, eine irreführende Bemerkung ist. Beide Themen hängen miteinander zusammen, was den Wirtschaftswissenschaften in der Diskussion um den Klimawandel eine besondere Rolle zuschreibt.

“Forschungsdefizit” oder “erschreckend schlecht”?

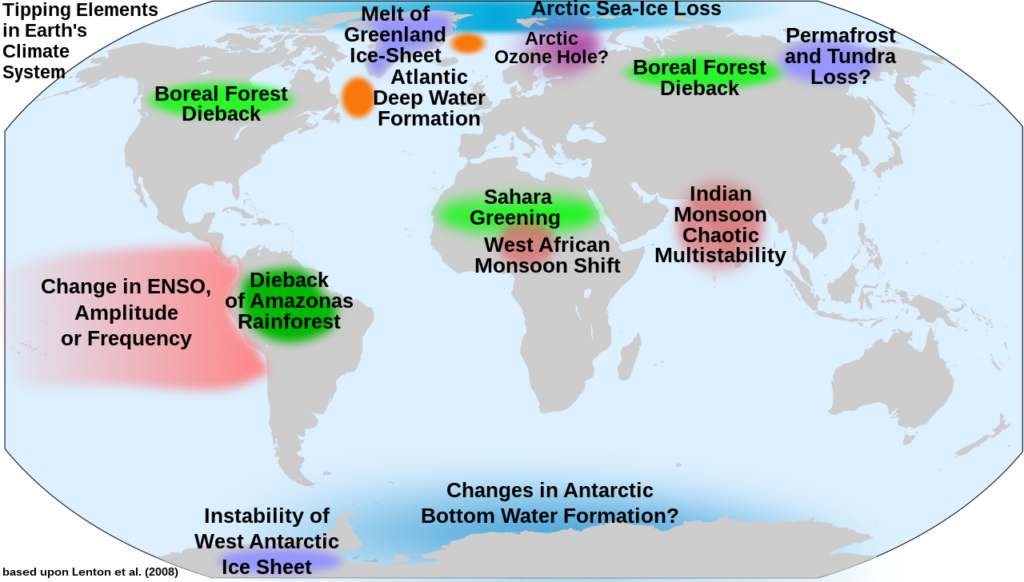

2018 erhielt William D. Nordhaus den Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften, gemeinhin als „Wirtschaftsnobelpreis“ bezeichnet. Er erhielt diesen Preis explizit für seinen Beitrag zur Umweltökonomie. Wie dieser zu bewerten ist, fasste der Ökonom und Kritiker Neo-Klassischer Wirtschaftstheorie, Steve Keen in seinem Aufsatz „The Appalingly Bad Neoclassical Economics of Climate Change“ zusammen. Keens Hauptvorwurf war und ist die Trivialisierung der Folgen des Klimawandels durch Ökonom:innen. Ein wichtiger Punkt der Kritik ist zum Beispiel, dass laut Nordhaus Arbeiten 85 Prozent des produzierenden Gewerbes mit keinerlei Einbußen durch den Klimawandel zu rechnen haben, da diese verschiedenen Industrien in „carefully controlled enviroments“ produzieren. Mit anderen Worten: ein Dach schützt vor Klimawandel. Insgesamt geht William Nordhaus von Schäden durch den Klimawandel für das Bruttosozialprodukt von unter zehn Prozent aus. Ihm folgend erschienen auch in Beiträge führender Klimaökonom:innen wie Richard Toll ähnlich niedrige Prognosen für wirtschaftliche Verluste. Ein Beitrag von Dietz, Wagner und anderen beschäftigte sich schließlich auch mit Tipping Points. Diese fanden zuvor keine Berücksichtigung in den ökonomischen Modellen zum Klimawandel. Tipping Points (deutsch: Kipppunkte) sind ein wichtiges Konzept in der Klimaforschung. Es bezeichnet Punkte, ab denen Klimasysteme kippen und damit eine Kaskade an Folgereaktionen auslösen, die nicht umkehrbar sind. Der Beitrag von Dietz et al kam zu dem Schluss, dass ein globaler Temperaturanstieg von sechs(!) Grad Celsius nicht wirklich ein Problem sei. Das heißt, es wurden Verluste für das weltweite Bruttosozialprodukt im niedrigen zweistelligen Bereich berechnet. Diese Arbeiten liefern Argumente für de facto Klimawandelleugner wie Björn Lomborg, die sich in ihren Diskussionsbeiträgen darauf berufen. Die Klimaforschung selbst, rechnet bei einem Temperaturanstieg von mehr als zwei Grad Celsius schon mit unkontrollierbaren Folgen. Ein Ansteigen der Temperatur von sechs Grad Celsius, verbunden mit dem Ausfall von mehreren Klimasystemen ist für Klimaforscher:innen ein Szenario in der das Überleben der Menschheit in Frage steht.

Ist die Wirtschaftswissenschaft ohne Einfluss?

Kann man diese Diskussionsbeiträge der Wirtschaftswissenschaften also ignorieren, weil diese ja keinen Einfluss auf die Politik haben? Man könnte hier, wie von Nordhaus’ Kritiker:innen argumentiert, meinen, dass den meisten Politiker:innen die Forschungsarbeiten im Bericht des “Intergouvernemental Panel on Climate Change” (IPCC) zu komplex sind. Es sind immerhin mehrere hundert Seiten Bericht, an denen Wissenschaftler:innen aus vielen unterschiedlichen Disziplinen arbeiten. Deshalb würden Politiker:innen, wenn überhaupt, nur die Beiträge von Ökonom:innen lesen, um daraus Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung abzuleiten. Das hieße, die niedrigen Schadensprognosen von Wirtschaftswissenschaftler:innen wiegen schwerer als die Szenarien der Klimaforscher:innen. Man kann die Rolle, die sich die Wirtschaftswissenschaften selbst zurechnen, aber auch am Studienplan für VWL hier an der Martin-Luther-Universität festmachen. Wirtschaftspolitik, Publik Economics, Empirische Wirtschaftspolitik, Angewandte Ökonomik, Monetäre Ökonomik und Ethik der sozialen Marktwirtschaft. Alle diese Lehrveranstaltungen befassen sich im Bachelorstudiengang in der einen oder anderen Weise mit sehr praktischen Ideen dazu, wie sinnvolle (Wirtschafts-)Politik aussehen sollte. Die Wirtschaftswissenschaften sind durchdrungen von der Idee, richtige Politikempfehlungen zu geben und zu wissen, wie man richtig regiert. Davon zeugen auch mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland, die regelmäßig an die Politik gerichtete Berichte mit Handlungsempfehlungen veröffentlichen.

Wenn anders denken unentbehrlich ist!

„Richtiges regieren“ bringt uns zu einem grundsätzlicheren Problem der Wirtschaftswissenschaften. Durch die oben beschriebene Nähe der Ökonomie zur Politik und der besonderen Stellung der Wirtschaftspolitik, gibt es eine höhere Gefahr der Vermischung von Interessen zwischen Politik und Wissenschaft.

Wirtschaftswissenschaften kommunizieren aber nur selten ihre eigenen Vorurteile und ideologischen Selbstbeschränkungen. Nur so ist eine Aussage zur vermeintlichen Alternativlosigkeit des Kapitalismus zu verstehen. Diese mangelnde Selbstreflektion geht einher mit der Überzeugung von der Richtigkeit des Neo-Klassischen Ansatzes in den Wirtschaftswissenschaften, der auch in der universitären Lehre der dominierende Standard ist. Nur in Ausnahmefällen wird in den Lehrveranstaltungen überhaupt kommuniziert, dass man den Neo-Klassischen Ansatz lernt, weshalb es auch in diesem Artikel synonym verwendet wird. Neo-Klassische Wirtschaftswissenschaft ist eine Denkschule, die sich für die einzig relevante Wirtschaftswissenschaft hält. Wenn man diese Haltung kritisiert, endet man schnell in einer Diskussion über Marxismus, so, als gäbe es nur diese beiden Denkschulen in den Wirtschaftswissenschaften. Es existieren daneben aber mindestens noch die Österreichische Schule und die Post-Keynesianische Denkrichtung. Alle diese Denkrichtungen haben spannende Beiträge zum Verständnis der Ökonomie geleistet. Wissenschaft sollte sich nicht selbst limitieren, vor allem dann nicht, wenn die Limitierung auf der Utopie des sich selbst regulierenden Marktes beruht. Im Studium wird gern von den Studierenden gefordert, wie ein:e (neo-klassische:r) Ökonom:in zu denken. Student:innen sollten aber lernen, als Wissenschaftler:innen zu denken. In diesem Falle solche, die sich mit Ökonomie beschäftigen.

Wie passen also “Degrowth” und “Donut Ökonomie” in die Wirtschaftswissenschaft? Eine wichtige Unterscheidung ist ein zurückhaltender Umgang mit Annahmen, die man Modellen zu Grunde legt. “Degrowth” Vertreter:innen treffen keine “vereinfachenden Aussagen”, die “nervige” Details, wie Geld, Energie und Ressourcen in ihren Modellen ignorieren. Es mag für Nicht-Ökonom:innen seltsam klingen, dass man wirtschaftliche Modelle ohne drei der wichtigsten Komponenten von Wirtschaft entwirft. Für Neo-Klassische Ökonom:innen ist das nicht nur kein Problem, sondern systematisches Prinzip. In den Wirtschaftswissenschaften gibt es nach Milton Friedmann die Auffassung, dass Annahmen von Modellen egal sind, solange der Erkenntnisgewinn das Modell rechtfertigt. So ist dann auch Nordhaus “vereinfachende” Annahme zu verstehen, wonach Produktion, die unter einem Dach stattfindet, nicht dem Klimawandel ausgesetzt ist. Eine Annahme, wo es lohnt, mental mit den Bildern der Flutkatastrophe aus dem Ahrtal abzugleichen. Eine Diskussion über “vereinfachende Annahmen” hat die (Neo-Klassische) Wirtschaftswissenschaft ganz grundsätzlich nötig. Vielleicht müssen sich angehende Ökonom:innen irgendwann nicht mehr mit hellseherischen Fähigkeiten des Homo Ökonomikus herumschlagen oder ihren Konsum bis zu ihrem eigenen Ableben rechnerisch glätten? Bei so viel abverlangter Fantasie sollte es jedenfalls keine Unmöglichkeit sein, sich mit Modellen zu befassen, die ein grenzenloses Wachstum in Frage stellen. Und genau das kann man von einer Klimawoche in den Wirtschaftswissenschaften und von Professor:innen der Wirtschaftswissenschaften erwarten — sich zumindest einmal umzuschauen, was Ökonom:innen in anderen Bereichen erarbeitet haben. Robert Solow, eine Gallionsfigur Neo-Klassischer Ökonomie, sagte bei einer Anhörung zur Finanzkrise vor dem Kongress der USA, Modelle hätten einen “Riechtest” zu bestehen. Ergeben die Modelle und ihre Annahmen Sinn? Wenn sie Finanzkrisen nicht voraussagen können, weil sie laut Modell nicht einmal möglich sind, dann offensichtlich nicht. Robert Solows Schlussfolgerung war, dass Ökonom:innen ihren Geruchssinn verloren hätten. Vielleicht aber nicht nur diesen, sondern auch die Neugier, sich mit anderen Ansätzen und Denkschulen zu befassen? Was, wenn der Neo-Klassische Ansatz in ähnlicher Weise blind gegenüber den Folgen des Klimawandels ist, wie er es gegen die Finanzkrise 2007/08 war? Das ist jedenfalls ein Teil der Kritik, die seit 2008 überall auf der Welt zu einer “Rethinking Economics” Bewegung geführt hat. Allein die Existenz dieser Bewegung sollte zu denken geben, wenn deren Minimalforderung ist, dass eine Wissenschaft sich anderen Ideen nicht verschließt. Ist das auch an der Martin-Luther-Universität in Halle angekommen? Nimmt man die Podiumsdiskussion als Maßstab, dann wohl eher nicht.

Text: Mario Fischer

Ich bin (Teilzeit-)Student der Volkswirtschaftslehre im Bachelorstudiengang. Im beruflichen Leben beschäftigte ich mich lange Zeit mit der Finanzierung von Medienprojekten und arbeite seit 2021 bei der Max-Planck-School of Cognition als Finanzkoordinator. Im Studium gilt mein Hauptinteresse dem Thema Geld und der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften.

Grafiken: CodeOne (blank map), DeWikiMan (additional elements) (CC BY‑A 4.0, commons.wikimedia.org/wiki/File:Climatetipping-points-de.svg), DoughnutEconomics (CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/wiki/File:Doughnut_(economic_model).jpg)

Foto: CnndrBrbr (CC0 1.0, commons.wikimedia.org/wiki/File:Hochwasser_Altenahr_Kreuzberg.jpg)

Danke für den Beitrag! Eine Kleine Anmerkung nur: Die Zusammenstellung des Podiums liegt aber üblicherweise beim Organisator und in diesem Fall waren das die Students for Future. Auf der juristischen Seite ging es dennoch wesentlich paritätischer in der Aufstellung der Teilnehmer:innen zu. Prinzipiell ist das richtig, bei der Veranstaltung handelte es sich in diesem Fall aber um ein halb selbstorganisiertes Format der Fakultät. Wer da sitzt haben die also unter sich ausgemacht. Wir (die Students for Future) haben uns dann v.a. noch um den Rahmen gekümmert, v.a. den Einordnungsvortrag zu Beginn der Veranstaltung. LG Laurin von den Students for Future… Weiterlesen »