Dies ist die Geschichte einer besonderen Tochter Halles. Sie führt vorbei an harten Schulbänken, staubigen Straßen und prophetischen Ekstasen, an Spinnrädern, Schlachtfeldern und Klöstern – und durch das Bett der ein oder anderen Frau. Es ist eine Biografie, die ihresgleichen sucht.

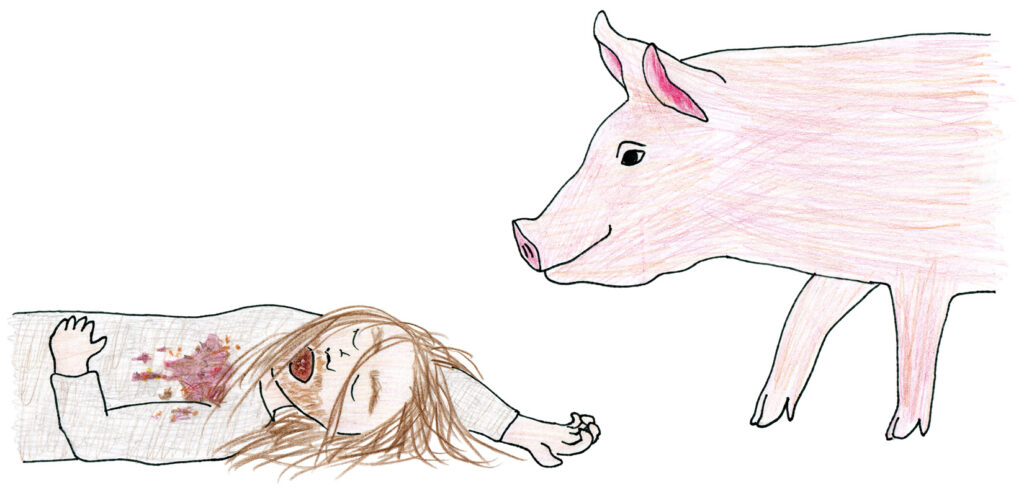

Schweinemist – das war wohl das erste, was einem Ende des 17. Jahrhunderts in Glaucha in die Nase stieg. Dazu mischten sich die Gerüche weiteres Unrats und der allgegenwärtige Hauch von Alkohol. Der Dreißigjährige Krieg wirkte auch Jahrzehnte später noch nach, besonders im heutigen Mitteldeutschland hatte er stark gewütet. Mehr als die Hälfte der Glauchaer:innen war in dieser Zeit gestorben und gerade, als sich die Bevölkerungszahl erholt hatte, raffte eine Pestepidemie 1682 noch einmal über die Hälfte von ihnen dahin. Kaum jemand der Bewohner:innen besaß den Grund, auf dem sie lebten, sodass wenig Möglichkeit zur Landwirtschaft bestand. Die Ortschaft – heute Teil der Südlichen Innenstadt – genoss jedoch einige Privilegien, die ihr das Madgeburger Erzbistum im Laufe des Spätmittelalters zugesprochen hatte: Neben dem Recht, Tiere zu mästen und deren Fleisch zu verkaufen, war vor allem die Schnapsbrennerei und der erlaubte Ausschank fremder Biere entscheidend für die Demografie der Gegend. Ende des 17. Jahrhunderts waren hier 37 der 160 Häuser Schankstuben – der Ort war eine einzige Kaschemme. Auch aus dem benachbarten Halle strömten die Menschen zum Saufen in die Glauchaer Schankhäuser, „darinnen täglich die grössesten Bosheiten und Ueppigkeiten ohne Scheu getrieben wurden.“, wie es der Chronist Johann Christoph von Dreyhaupt 50 Jahre später noch beschrieb. Die Gegend war geprägt von Krankheiten, Kriminalität, hoher Kindersterblichkeit, kaum Bildung, „sittlicher Verwahrlosung“ und vor allem: eklatanter Armut. Selbst der Klerus war korrupt. Im Oktober 1691 wurde der Pfarrer Johannes Richter festgenommen und suspendiert, weil er im Beichtstuhl sexuelle Gefälligkeiten gefordert hatte. Seine Stelle übernahm ein Mann, der nicht nur Glaucha auf lange Zeit prägen sollte: August Hermann Francke.

In Anbetracht des Elends um ihn herum beschloss Francke, etwas zu verändern. Ostern 1695 gründete er eine Armenschule und begann ein halbes Jahr später mit der Versorgung von Waisenkindern. Im Herbst 1696 hatte er 17 Kinder unter seinen Fittichen, zwei Jahre später waren es bereits über 100. Es war der Beginn einer zu jener Zeit beispiellosen sozialen Initiative – heute bekannt als die Franckeschen Stiftungen. Doch widmen wir uns nun der Lebensgeschichte jenes 17. Kindes, dem der Pfarrer seine Türen im November 1696 öffnete.

Ein erster Versuch

Dass Catharina Margaretha Linck ins Franckesche Waisenhaus und die dazugehörige Schule aufgenommen wird, ist für sie ein nahezu unmögliches Glück. Ihre Mutter Magdalena ist eine verwitwete Marketenderin, die ursprünglich aus Schönebeck stammt und jetzt also mit Militärkolonnen reist und den Soldaten verschiedene Waren feilbietet. Einer von ihnen ist wohl auch der Vater ihrer Tochter, welche sie im Mai 1687 gebiert und evangelisch taufen lässt. Neuneinhalb vermutlich sehr unstete Jahre später erhält Madgalena Linck eine Anstellung im Waisenhaus Franckes, wo sie bis zu ihrem Tod 1739 verbleiben wird. Die kleine Catharina bekommt einen Schulplatz.

Dass sich Francke in jener Zeit überhaupt um die Bildung eines armen, unehelichen Mädchens bemüht, findet seine Erklärung in Franckes Glauben: Der Mann ist Pietist. Der Pietismus verstand sich als Erneuerungsbewegung im Protestantismus, eine Reform der Reform sozusagen. Er stellte sich dem verallgemeinernden Dogmatismus der Lutherkirche entgegen und stattdessen den individuellen Glauben in den Mittelpunkt. Jeder Mensch sollte in erster Linie an seiner persönlichen Beziehung zu Gott arbeiten, statt wie mechanisch und ohne tieferes Empfinden an religiösen Praktiken teilzunehmen. So wurde auch die Kindertaufe abgelehnt. Der Pietismus sprach dem Individuum auf der geistesgeschichtlichen Ebene eine weit größere Bedeutung zu als es die Lebensentwürfe des europäischen Mittelalters taten, deren Fokus vor allem auf der Ständezugehörigkeit lag. Genau deren Bedeutung plättete der Pietismus ein und zählte wohl, gemeinsam mit der Aufklärung, zu den wichtigsten geistigen Bewegungen im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts.

Auch Catharina wird nun im Sinne des Pietismus ausgebildet. Sie erlernt das Lesen, Schreiben und Rechnen, der Schwerpunkt liegt jedoch auf einer strengen religiösen Erziehung. Neben dem Auswendiglernen von Psalmen steht Beten auf dem Stundenplan – fünf bis sechs Stunden täglich, sieben Tage die Woche. Catharinas Alltag ist von Sonnenaufgang bis ‑untergang durchgetaktet, kindlicher Spaß wie Spiel, Tanz und Toben untersagt. Im Zentrum ihres Lebens soll das eigene Seelenheil stehen. Freude an diesem strikten Turnus hat sie wenig, wie sie später zu Protokoll gibt.

1700 wird Catharina Linck im Alter von 13 Jahren aus dem Waisenhaus entlassen. Wie auch bei seinen anderen Schützlingen bemüht sich Francke bei ihr um eine anschließende Unterbringung. In der Umgebung sind die Jugendlichen aus der Francke-Schule gefragte Angestellte und Arbeiter:innen, verfügen sie doch über einen vergleichsweise hohen Bildungsgrad. Linck kommt zuerst bei einem Wagner unter, wechselt aber kurze Zeit später zu einem hallischen Knopfmacher und Kattundrucker – also Textildrucker –, von dem sie sein Handwerk erlernt. Im Herbst 1702 oder Frühjahr 1703 begibt sie sich auf eine Wanderung in das etwa 50 Kilometer entfernte Calbe, um Freund:innen zu besuchen. Dort fasst sie einen Entschluss, der ihr Leben fortan entscheidend formen wird: Sie schlüpft das erste Mal in die Kleidung und Rolle eines Mannes; es ist das erste Mal von vielen. Denn als sie kurze Zeit später wieder in Halle eintrifft, steht ihre Entscheidung fest – ihre Zukunft ist die eines Mannes.

In Halle ist sie jedoch als Frau bekannt. Wie es der Zufall so will, trifft sie in jener Zeit im kriminellen Milieu des Strohhofes – heute das Gelände um Händel-Halle und MDR – auf Anhänger:innen einer radikalpietistischen Sekte. Diese ziehen als Prophet:innen durch die Lande des Heiligen Römischen Reiches und verbreiten göttliche Visionen, die sie in autosuggestiv herbeigeführten Ekstasen beschwören. In ihrer Überzeugung, dass im Glauben das individuelle Verhältnis zu Gott im Mittelpunkt stehen solle, lehnen sie jegliche kirchlichen Instanzen ab. Linck schließt sich ihnen kurzerhand an – als Mann – und über Umwege findet die Gruppe ihren Weg nach Nürnberg. Dort, im Wasser der Pegnitz, lässt sich Linck dem pietistischen Glauben entsprechend erneut taufen und nimmt den Namen Anastasius Lagrantinus Rosenstengel an. Zu dem Zeitpunkt ist er 17 Jahre alt.

Aus Linck wird Rosenstengel

Bis zum Herbst 1704 bleibt er bei der Sekte. Doch dann ertrinkt beinahe ein Kaufmann, nachdem Rosenstengel ihm prophezeit, er würde über Wasser laufen können. Das ist nicht seine erste gescheiterte Vision und es bringt seinen Glauben ins Wanken. Er verlässt die Gruppe. Die nächsten Monate verbringt er immer wieder in Angst- und Wahnzuständen, meint, er würde von einem weißen Geist und einem schwarzen Geist – dem Teufel – verfolgt. Im Winter 1704/05 kehrt er nach Halle zurück, schlüpft in einen Rock und wird wieder zu Catharina Linck.

Im Feld

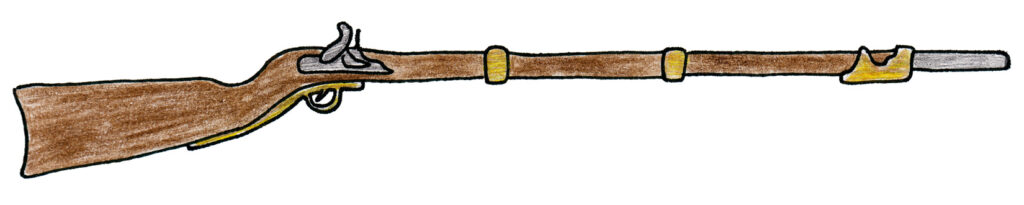

Doch das Leben als Frau schmeckt Linck nicht und sie hat Gefallen am Reisen gefunden. Zudem leistet das unstete Leben eines Vagabunden eine große Mithilfe bei der Aufrechterhaltung eines männlichen Alias. So macht Linck beziehungsweise Rosenstengel das, was unzählige mittellose Männer über Jahrhunderte hinweg taten, wenn sie Fernweh und wenig Perspektiven besaßen: Er wird Soldat.

Zu dem Zeitpunkt wütet seit vier Jahren der Spanische Erbfolgekrieg durch Europa und geht gerade in eine sehr kampfreiche Phase über. 1700 war der spanische König Karl II. kinderlos verstorben und damit die spanische Linie der Habsburger erloschen. Für seine Nachfolge standen Philipp von Anjou, Enkel des französischen Sonnenkönigs Louis XIV., und der österreichische Erzherzog Karl, Sohn Kaiser Leopolds I., zur Auswahl. Statt Spanien und seine Nebenlande und Kolonien wie zunächst geplant unter beiden aufzuteilen, setzte Karl II. kurz vor seinem Tod Philipp als Alleinerben ein. Ob dieser Ungerechtigkeit und um einer französischen Vorherrschaft in Europa entgegen zu wirken, zogen zunächst Österreich, und schließlich weitere Mächte wie die Niederlande und England gegen die Bourbonen in den Krieg. Dieser endete 1714 mit dem Rastatter Frieden. Philipp blieb König, jedoch traten Spanien und Frankreich bedeutende Teile ihrer Gebiete ab. Es war der Beginn einer österreichischen Großmacht in Europa und England etablierte seine Vormachtstellung zur See. Zudem war im Rahmen des Krieges das Königreich Preußen entstanden. Der spanische Erbfolgekrieg gilt als wegweisend für das Mächtegleichgewicht in Europa und kostete etwa 700.000 Menschen das Leben.

Unter dem Namen Beuerlein wird Rosenstengel nun bei den hannoverschen Truppen zum Musketier ausgebildet. Damit hat er ein alles andere als leichtes Leben gewählt: Eine schlechte Versorgung, oft nur unzureichende Unterbringung, große körperliche Strapazen und wiederholte Lebensgefahr – Soldat im 18. Jahrhundert war alles andere als ein Traumjob. „Ein einfacher Soldat wurde für seinen schweren Dienst und die Bereitschaft zu töten und zu sterben lediglich vor dem Verhungern bewahrt. Fast niemand ging freiwillig zum Fußvolk […] Man musste seinen eigenen Lebensumstände als geradezu unerträglich empfinden, um wie Catharina Linck freiwillig Soldat zu werden.“, beschreibt es die Literaturwissenschaftlerin Angela Steidele.

Eine der wenigen Freuden des damaligen Soldatenlebens findet sich in der intimen Gesellschaft von Frauen. Rosenstengel besorgt sich vor seinem Eintritt ins Militär ein Horn, mit dem er im Stehen Wasser lassen kann, und baut einen ledernen Dildo samt Hoden, den er sich umschnallt. Damit frönt er fortan seiner sexuellen Vorliebe für Frauen.

Ein letztes Gespräch mit dem Pfarrer

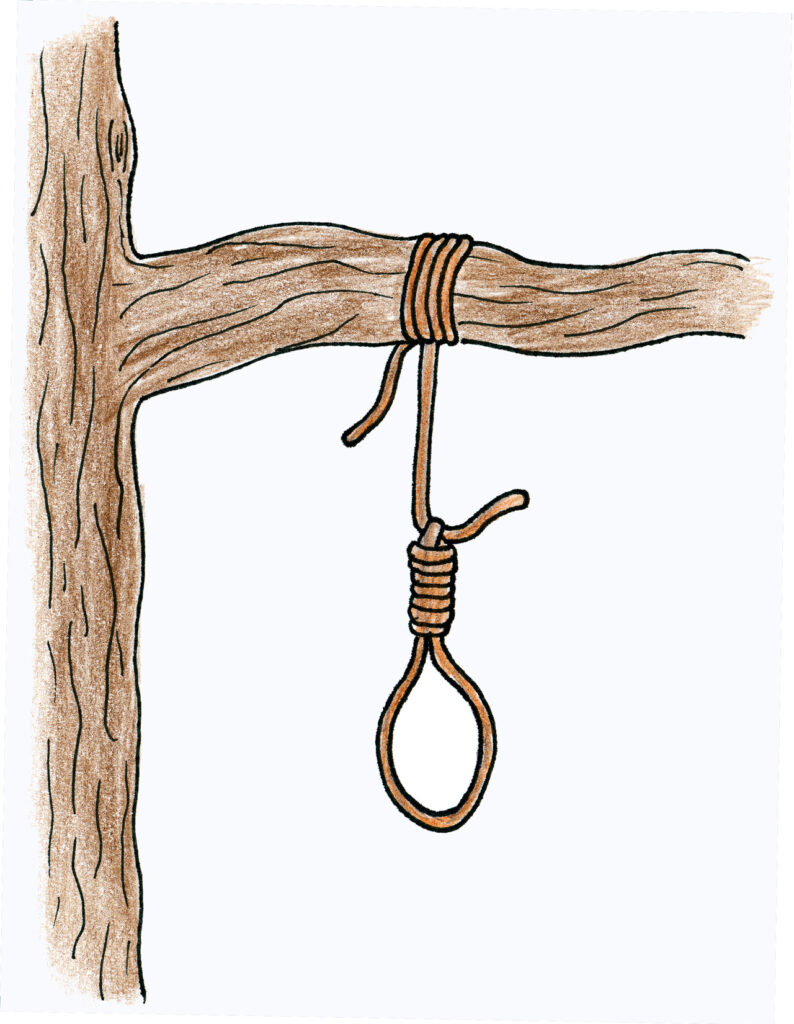

Auch Rosenstengels Wunsch nach Reisen erfüllt sich, die nächsten Jahre ist er hauptsächlich im Norden Frankreichs und den Spanischen Niederlanden stationiert. Im Mai 1708 steht dort eine voraussichtlich besonders verlustreiche Schlacht an. Rosenstengel überredet deshalb zwei Kameraden, gemeinsam mit ihm zu desertieren. Doch kurz darauf werden die drei gefasst und, wie in solchen Fällen üblich, zum Tode verurteilt. Sie stehen bereits am Galgen und der erste von ihnen ist hingerichtet, als Rosenstengel, als nächster vorgesehen, ein letztes Gespräch mit dem Pfarrer ersucht. Das wird ihm gewährt und in dieser Unterredung offenbart er dem Geistlichen sein wahres Geschlecht. Er stellt es geschickt an, akzeptiert scheinbar sein Schicksal und bittet ihn nur eindringlich um Stillschweigen, damit seine ehrbaren Eltern nichts davon erfahren würden.

Der Pfarrer reagiert so, wie Rosenstengel kalkuliert: Er bricht sein Wort und teilt es dem Kommandanten mit. Im September, nachdem ein Brief Franckes seine Geschichte bestätigt, kommt Rosenstengel frei, mit der Auflage, wieder nach Halle zu gehen. Der preußische General Friedrich Wilhelm von Grumbkow beschreibt den außergewöhnlichen Fall sogar in seinem wöchentlichen Feldlager-Bericht an König Friedrich Wilhelm I.. Rosenstengel indes denkt gar nicht daran, in sein altes Leben zurückzukehren. Auch die folgenden Jahre schließt er sich unter verschiedenen Namen immer wieder unterschiedlichen Truppen an, gibt sich mal als evangelisch, mal als katholisch aus. Einmal allerdings verbringt er ein paar Monate wieder als Catharina Linck in Halle, nachdem Francke dem Pfarrer von Soest schreibt und dieser die preußischen Truppen ob der Frau in ihren Reihen informiert. Doch alsbald ist Rosenstengel wieder zurück im Feld.

1712 wird er nach einer Prügelei zum Spießrutenlauf verurteilt. Abgesehen von der grausigen Strafe selbst steht er nun vor einem unlösbaren Problem: Diese wird am nackten Oberkörper des Verurteilten durchgeführt. Rosenstengel nimmt das als Anlass, sich nach sieben Jahren endgültig vom harten Soldatenleben zu verabschieden: Er flieht und kehrt als Catharina Linck nach Halle zurück. Sie ist inzwischen 25 Jahre alt.

Ein letzter Versuch

Dort findet sie eine Anstellung als Spinnerin beim Universitätstuchmacher. Schnell offenbart sich ihre Vorerfahrung und Geschick, sodass sie in eine recht angesehene Position aufsteigt. Währenddessen beginnt sie, die Grenzen der gesellschaftlichen Norm auszureizen. Weiter als Catharina Linck lebend tritt sie immer häufiger in Männerkleidung auf. Aufgrund dessen wird sie auch 1716 von Werbern aus den Truppen Fürst Leopolds I. festgesetzt. Diese sind seit zwei Jahren in Halle stationiert und besitzen das Recht zur gewaltvollen Werbung, sprich: Sie entführen junge Männer auf der Straße und zwingen diese zum Militärdienst. Linck allerdings hat kein Interesse an einer weiteren Zeitspanne als Soldat und offenbart den Männern ihr Geschlecht. Diese zeigen sich jedoch wenig einsichtig: Sie tritt als Mann auf, also würden sie sie als solchen behandeln. Dabei spielt wohl auch die Prämie, die sie für jeden Rekruten erhalten, eine Rolle. Erst durch eine Intervention Franckes und weiterer Hallenser:innen wird eine offizielle medizinische Untersuchung im Rathaus angeordnet. Dort stellen sie fest: Catharina Linck ist eine Frau. Damit entkommt sie zwar dem Militärdienst, doch will man sie nun endgültig zwingen, ein Leben als Frau entsprechend der gesellschaftlichen Norm zu führen. Daraufhin sieht sie keine Zukunft mehr für sich in Halle. Im Frühjahr 1717 verlässt sie die Stadt – ein letztes Mal – und lässt Catharina Linck für immer hinter sich. Zumindest hofft sie das wohl.

Trautes Glück

Anastasius Rosenstengel lässt sich in Halberstadt nieder und findet dort eine Anstellung als Färber bei einem hugenottischen Strumpfmacher. Kurz nach seiner Ankunft lernt er die zehn Jahre jüngere Catharina Margaretha Mühlhahn kennen und verliebt sich. Diese scheint dem Werber nicht abgeneigt, allerdings ist Mühlhahns Mutter, Catharina Margaretha Eichsfelder, kritisch. Der Schwiegersohn in spe hat zwar ein Auskommen, doch etwas an ihm kommt ihr spanisch vor. Auch gibt es Gerüchte, er habe bereits eine Frau und diese samt zweier Kinder in Halle zurückgelassen. Zwei Zeugen und ein Brief seiner Mutter – in der Magdalena Linck ihr Kind offenbar deckt – klären dieses falsche Gerücht jedoch auf und im September feiert das Paar seine Hochzeit.

Schnell beginnt es allerdings zu kriseln, denn Rosenstengel verliert seine Anstellung und startet damit, die Aussteuer seiner Frau zu verkaufen. Hier drängt die Schwiegermutter zum ersten Mal auf Scheidung. Im folgenden Frühjahr verlässt das Paar die Stadt, um auswärts zu betteln. Offensichtlich handelt es sich dabei um kein gutes Leben und so schickt Rosenstengel Mühlhahn im Sommer zurück zu ihrer Mutter nach Halberstadt, gemeinsam mit dem Versprechen, sie zu holen, wenn er eine Anstellung gefunden habe. In Hildesheim trifft er einen katholischen Pfarrer, der ihm Unterstützung anbietet, und da kommt Rosenstengel eine Idee: Er wird sich die andauernden Konflikte zwischen den christlichen Konfessionen und Strömungen im damaligen Europa zunutze machen!

Nach der vierten Taufe eskaliert die Situation

Er kehrt zurück nach Halberstadt, um seine Frau zu holen. Ehe deren Mutter sie allerdings gehen lässt, verlangt sie einen Beweis für Rosenstengels Männlichkeit. Vor den Augen Eichsfelders und deren Nachbarin pinkelt er daraufhin mit Hilfe seines Horns im Stehen. Erst dann dürfen die Eheleute aufbrechen. Sie gehen in ein Jesuitenkolleg bei Münster. Dort gibt sich Rosenstengel als armer Täufer aus, der sich nun der katholischen Kirche anschließen will. Der Plan geht auf: Die beiden kommen im Kolleg unter, Rosenstengel wird Torhüter, Mühlhahn hilft in der Hauswirtschaft und die beiden werden im katholischen Glauben unterwiesen. Im Winter 1719/20 erhalten sie die Taufe und werden noch einmal getraut. Das Kolleg müssen sie nun allerdings wieder verlassen.

Während Mühlhahn wenig glücklich über dieses unstete Leben und die neue Taufe ist, setzt Rosenstengel jetzt darauf, den Plan wiederholen zu können. Erneut schickt er seine Frau zu deren Mutter und macht sich nun zum protestantischen Kloster von Helmstedt auf. Dort erhält er nach ein paar Monaten Unterweisung im Mai 1720 seine inzwischen vierte Taufe und von seinen Paten sogar 25 Reichstaler, von denen er die Hälfte direkt ausgezahlt bekommt. In der Hoffnung, seine Frau möge den gleichen Betrag erhalten, schickt er sich an, diese zu holen. Doch in Halberstadt angekommen, eskaliert die Situation. Seine Frau sei zu krank, um mit ihm zu gehen, Eichsfelder lässt ihn nicht einmal zu ihr vor. Bei einem weiteren Besuch und erneuten Streit dann bindet seine Schwiegermutter ihn mit der Hilfe von Bekannten an einem Stuhl fest und schlitzt ihm die Hose auf. Dort finden sie das Horn, den Lederdildo und die Wahrheit über Anastasius Rosenstengels Geschlecht. Eichsfelder trägt den Dildo zum Gericht und erstattet gegen ihren Schwiegersohn Anzeige.

Schande und Ehre

Was sie nicht bedenkt: Damit schwärzt sie auch ihre Tochter an. Das Ehepaar wird festgenommen und getrennt von einander unter furchtbaren Bedingungen in den Kerker unter dem Halberstädter Richthaus gesperrt. Im Rahmen eines Inquisitionsprozesses werden beide der Sodomie angeklagt. Während Sodomie im heutigen Verständnis nur sexuelle Handlungen mit Tieren beschreibt, umfasste der Begriff damals alles, was nicht zur Zeugung eines „guten Christen“ beitrug. Das beinhaltete unter anderem gleichgeschlechtliche Handlungen, Anal- und Oralsex und Verkehr mit Nicht-Christ:innen. Inquisitionsprozesse sind vor allem durch die Welle an Hexenverfolgungen im 17. Jahrhundert bekannt. Ziel war das Geständnis der Angeklagten, das, wenn es nicht freiwillig erfolgte, mithilfe eines dreistufigen Foltersystems versucht wurde, zu entlocken. Folter wurde nicht als Strafe betrachtet, sondern lediglich als Verhörmethode. Den Prozess führte ein Beamter – übernahm hiermit lediglich den Ermittlungsteil – und schickte anschließend die Prozessakten an ein juristisches Spruchkollegium, das meist in einer anderen Stadt aus den Mitgliedern einer juristischen Fakultät zusammentrat. Diese verfassten ein Urteil, doch das letzte Wort lag beim Landesfürsten. In Preußen unter dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. war die Regierung der prozessführenden Stadt verpflichtet, das Urteil des Spruchkollegiums nach Erhalt gemeinsam mit einer eigenen Empfehlung nach Berlin zu schicken, wo dieses erst von einem Kriminalkollegium geprüft und dann an den sogenannten Geheimen Rat weitergeleitet wurde. Dieser legte die Akten gemeinsam mit einer Empfehlung dem König vor. Der Prozess und das Urteil über die Rosenstengels gingen also durch sechs Instanzen bis zur Vollstreckung. Die Untersuchungsakte des Kriminalkollegiums ist erhalten und gilt heute als wichtigste Quelle zu Lincks Leben.

Im Prozess legt Linck, die zuvor wieder in Frauenkleider gesteckt wird, ihre Lebensgeschichte dar. Ihre Frau indes versucht den Beamten zu überzeugen, ihr sei die wahre Identität ihres Mannes entgangen. Sie begründet das vor allem durch die Behauptung, dass sie ja nicht gewusst habe, wie ein nackter Mann ausschaut. Spaß am Verkehr habe sie nie gehabt. Die Untersuchung geht mit physischen und vor allem psychischen Demütigungen einher. Beide werden aufgefordert, ihre sexuellen Handlungen detailliert zu beschreiben. Linck wird erneut medizinisch untersucht, um ihr Geschlecht zu verifizieren. Während sie sehr offen erzählt, ist Mühlhahn wenig geständig und verstrickt sich in Widersprüche, wodurch sich der Prozess über mehrere Monate erstreckt.

Strang oder Schwert?

Im Dezember 1720, nach über einem halben Jahr, werden die Akten an die juristische Fakultät der Universität Duisburg geschickt. Die Antwort folgt im April. Das Urteil: Linck soll per Strang hingerichtet und anschließend verbrannt werden – die heidnische Beseitigung ihres Leichnams trifft sie womöglich besonders – und für Mühlhahn soll der Prozess erneut aufgenommen und unter Folter bis Stufe zwei eine verwertbare Aussage erlangt werden. Die Halberstädter Regierung jedoch urteilt etwas milder und schlägt für Linck eine Exekution per Schwert vor – zu jener Zeit die einzig ehrbare Form der Hinrichtung – und für Mühlhahn eine Aussetzung der Folter. Hier findet sich ein früher Anklang der Aufklärung. 19 Jahre später, 1740, wurde die Folter in Preußen offiziell verboten.

Das Urteil des Berliner Kriminalkollegiums schließt sich dem an und schlägt für Mühlhahn eine dreijährige Haftstrafe im Zuchthaus und anschließende Verweisung aller preußischen Lande vor. Jedoch liegt diesem Bericht ein Sondervotum bei: Fast die Hälfte des Kollegiums fordert für Linck lediglich eine Prügelstrafe und anschließend lebenslange Haft. Sie stellen infrage, ob ein sexueller Akt zwischen zwei Frauen grundsätzlich als sodomitisch gewertet werden kann. Auch der Geheime Rat ist gewillt, sich diesem Standpunkt anzuschließen, streicht sogar den Landesverweis für Mühlhahn. Doch einer zögert: der König. Friedrich Wilhelm I. – der ja bereits 13 Jahre zuvor durch seinen General über Rosenstengels Existenz unterrichtet wird – verschließt sich nicht seiner Zeit. Aber er ist auch ein rabiater Herrscher, der Urteile häufig strenger fällt als vorgeschlagen. Und so tut er es auch dieses Mal. Im Oktober, eineinhalb Jahre nach Prozessbeginn, unterzeichnet er folgendes: drei Jahre Zuchthaus für Mühlhahn, Exekution per Schwert und anschließend ein unchristliches Begräbnis für Linck.

Am 8. November 1721 wird Catharina Linck – und mit ihr Anastasius Rosenstengel – auf dem Halberstädter Fischmarkt hingerichtet. Sie ist die letzte Frau in Europa, die wegen Unzucht mit einer anderen Frau zum Tode verurteilt wird.

Was bleibt

Dem einen oder der anderen mag beim Lesen die Frage gekommen sein: Wäre es nicht richtig, Linck als trans* zu bezeichnen? Hierbei muss jedoch bedacht werden, welche Rolle Geschlecht zu Lincks Lebzeiten spielte. Um 1700 galten Männer und Frauen als Variationen von einander. So sprach man beispielsweise bei beiden sichtbaren Geschlechtsorganen vom „Geburtsglied“, beim Mann eben nach außen gekehrt und bei der Frau nach innen. Damit waren Frauen nicht automatisch als defizitär zu betrachten. Auch in den Gerichtsakten zum Ehepaar Rosenstengel wird jener Begriff anstatt etwa Vulva oder Vagina verwendet.

War Linck trans*?

Viele Vorstellungen von Geschlecht und Gender, die unser Weltbild heute prägen, kristallisierten sich tatsächlich im Laufe des 18. Jahrhunderts, geknüpft an Säkularisierung und wachsendes Interesse an naturwissenschaftlicher Forschung und Denken, heraus. Dort begann die Wahrnehmung als Gegensätze – der aktive, erschaffende, intellektuelle Mann und die passive, empfangende, materielle Frau. Hier wurde auch das weibliche Idealbild der Hausfrau geprägt. Das heißt nicht, dass haushälterische Tätigkeiten zuvor gerecht aufgeteilt waren – das nun wahrlich nicht –, aber es erfolgte eine zunehmende Verdrängung der Frau aus der Berufswelt. Bis dahin war es durchaus üblich, dass Frauen beispielsweise in den Werkstätten ihrer Männer tätig waren oder auch eigene Betriebe führten.

Zudem begann in jener Zeit gemeinsam mit den Gegensätzen noch einmal das festere Verknüpfen des Genders mit dem Körper selbst, wie etwa Hormonen, statt mit dem Auftreten. Zu Lincks Lebzeiten herrschten strenge Kleiderordnungen, nicht nur für die Geschlechter, sondern auch beispielsweise für Handwerksberufe oder jüdische Menschen. Diese übernahmen quasi das Labeln der Person. Den Frauen, die damals das Leben von Männern wählten, kam das zugute, gemeinsam mit der aktuellen Mode, die für Männer lange Haare, weite Jacken und große Hüte vorsah. Waren sie noch groß gewachsen und meisterten dazu die gröberen Umgangsformen und den Habitus, der Männern normativ zugeschrieben wurde, war das eine Maskierung, die über das glatte Kinn und die hohe Stimme hinwegzutäuschen vermochte.

Geschlechterbilder aus dem 18. Jahrhundert

Auch an der Wahrnehmung der Sexualität lässt sich das wandelnde Geschlechterbild erkennen. Von der passiven Frau ausgehend wurden Sex und Lust an den Samenerguss des aktiven Mannes geknüpft. Damit sprach man Frauen schlicht jedwede Sexualität ab und schwängern ließen sie sich schließlich auch unabhängig ihrer eigenen Interessen. Diese Differenzierung wirkte sich unter anderem grundsätzlich auf die Wahrnehmung gleichgeschlechtlicher Beziehungen aus. Während sexuelle Handlungen unter Frauen zwar auch weiterhin gesellschaftlicher Ächtung unterlagen, waren sie oft doch recht früh, zumindest rechtlich betrachtet, nicht mehr illegal. Im Preußischen Gesetzbuch beispielsweise entfiel der Paragraph zur weiblich-weiblichen Sodomie im Jahr 1851. Gesetze, die sexuelle Handlungen zwischen Männern kriminalisierten, gab es hingegen in der DDR bis 1988 und in der Bundesrepublik bis 1994. Doch dieses differenzierte Denken bezüglich queerer Sexualität begann erst zu Lincks Lebzeiten. Die regen Diskussionen um ihr Urteil sind ein unmittelbarer Beweis dafür, gemeinsam mit der Tatsache, dass sie die letzte Frau in Europa war, die allein aufgrund gleichgeschlechtlicher Handlungen zum Tode verurteilt wurde.

Aber war sie eine Frau? Die Forderung, Linck das Label einer männlichen Trans*identität zuzusprechen, ignoriert die Unterschiede zwischen den Geschlechterbildern von damals und heute. Die Existenz von trans* als Identität, wie es aktuell verstanden wird, setzt nicht nur an ein binäres, sondern auch ein konträres Genderkonzept voraus. Für die Zeit Lincks ergibt das Label schlicht keinen Sinn. Sie und ihre Umwelt hatten ein grundlegend anderes Verständnis von dem Prinzip Geschlecht. Um noch einmal Angela Steidele zu zitieren: „Weil aber die Geschlechterrollen noch nicht aus der Natur, den Körpern, abgeleitet und damit noch nicht als ewig und unveränderbar interpretiert wurden, musste sich Catharina Linck nicht fragen, ob sie denn etwa keine Frau war, weil sie nach Lebensweisen verlangte, die Frauen später per definitionem gar nicht wollen konnten.“

Von Lincks eigenen Angaben ausgehend lässt sich sagen, dass ihre Unzufriedenheit mit dem Leben als Frau nicht an eine Identitäts- oder Sinnkrise geknüpft war. Auch hatte sie durchaus Freude an und mit ihrem weiblichen Körper, wie an ihren expliziten Beschreibungen zum sexuellen Verkehr mit ihrer Frau abzulesen ist. Linck gab nie an, ein Mann zu sein. Sie hatte sich aber für das Leben eines Mannes entschieden. Die begrenzten Möglichkeiten, die ihr als einfacher Frau offenstanden – im Wesentlichen ein Dasein als Magd oder die Heirat mit einem Mann – erschienen ihr womöglich, insbesondere auch in Anbetracht ihrer Sexualität, schlicht nicht ansprechend. So machte sie sich ihre Zeit und die damaligen Geschlechterbilder zunutze, um sich neue Möglichkeiten zu suchen; ähnlich, wie sie es dann mit den christlichen Strömungen tat. Dabei ein Urteil über ihre Genderidentität zu fällen, steht uns drei Jahrhunderte später schlicht nicht zu.

Möglichkeiten gesucht

Catharina Linck beziehungsweise Anastasius Rosenstengel war ein:e Grenzgänger:in, in vielerlei Hinsicht. Gemeinsam wanderten sie auf dem Grat der Geschlechter. Sie waren zerrissen zwischen dem weißen und dem schwarzen Geist, sahen den Frieden und den Krieg. Sie erlebten geistesgeschichtliche Umbrüche, bei denen die geschlechtliche Variation durch den Kontrast abgelöst wurde, und die individuelle Identität über die Standeszugehörigkeit triumphierte. Sie erhielten eine ehrbare Hinrichtung, aber ein schändliches Begräbnis.

Wie versprochen: Es ist eine Biografie, die ihresgleichen sucht. Forciert hatte Linck das wohl nie. Wahrscheinlich wollte sie einfach nur ein freies und selbstbestimmtes Leben.

Text, Illustrationen und Foto: Ronja Hähnlein