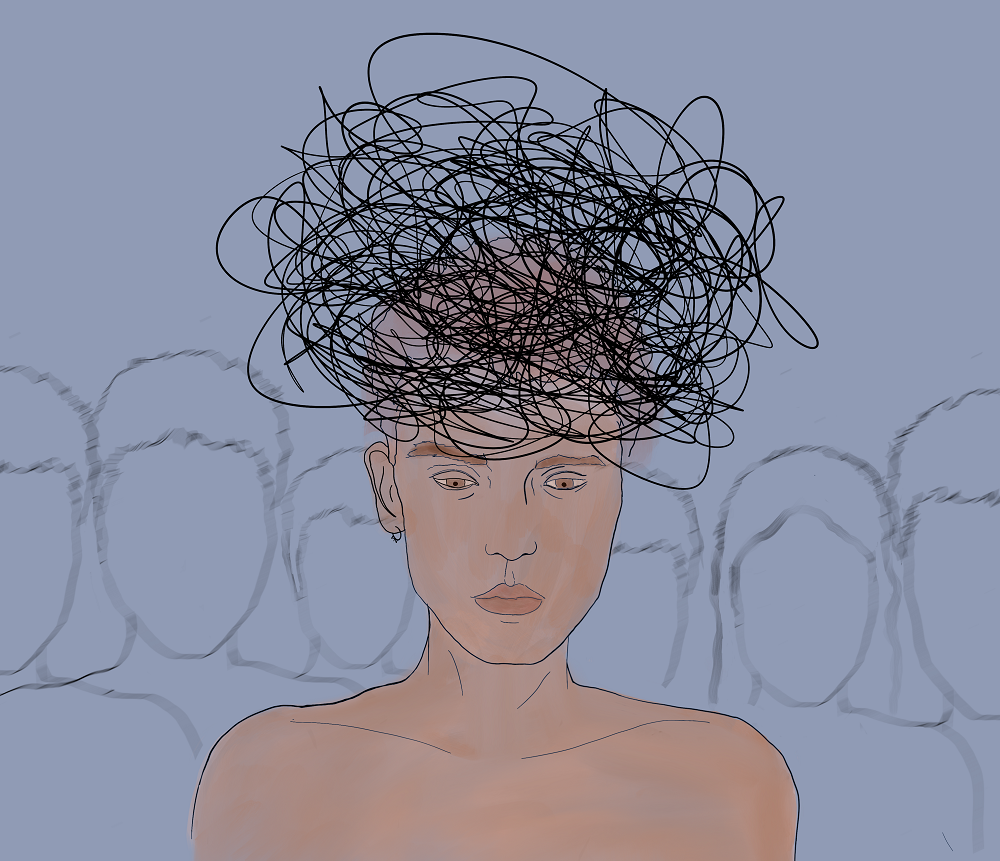

Herzrasen, trockener Mund, verspannte Körperhaltung: Die Studentinnen Theresa und Judith kennen das Gefühl sozialer Angst viel zu gut. Was die einen nur durch „Social Anxiety“ Memes aus dem Netz kennen ist für andere einschränkende Realität.

Theresa ist 20 Jahre alt und studiert. Sie erzählt, dass es ihr schwer fällt Telefonate zu führen, dem Postboten die Tür zu öffnen, Essen zu bestellen, zum Arzt zu gehen, sich in großen Runden vorzustellen oder unbekannte Personen anzusprechen. Sogar beim Versenden von offiziellen Emails an Lehrpersonal oder Nachrichten an Personen, denen sie nicht nahesteht, verspürt sie eine gewisse Nervosität.

Unsere Angst aus Gruppen ausgeschlossen zu werden ist evolutionär bedingt, da Menschen schon immer auf Beziehungen untereinander angewiesen sind. Die mit unserem Bindungsbedürfnis einhergehende Angst vor Ablehnung hat sich durch die Entwicklung zur Leistungsgesellschaft bei vielen Menschen zu einer Bewertungsangst entwickelt. Dabei geht es weniger um die Angst vor sozialen Situationen an sich, sondern eher um die einschränkende Befürchtung, sich in diesen vor anderen zu blamieren und Zurückweisung zu erfahren.

Soziale Angst ist als Spektrum zu verstehen und reicht von leichten bis hin zu extrem behindernden Einschränkungen. Schüchternheit, Introversion oder soziale Defizite werden oft mit sozialer Angst verwechselt, da die Übergänge schwer zu bestimmen sind. Genauso darf nicht ausgeschlossen werden, dass extravertierte Menschen an sozialen Ängsten leiden. Die 21-jährige Studentin Judith sagt über sich selbst: „Wenn man mich gut kennt, bin ich extravertiert, aber wenn man mich nicht kennt, wirke ich sehr introvertiert.“ Sie würde gern viel häufiger mitreden, anstatt sich die ganze Zeit verstecken zu müssen. Bei Vorstellungsgesprächen in Gruppen wirke sie immer schüchtern und ganz anders als sie ohne die Angst eigentlich sei.

Was ist Soziale Angst?

Psycholog:innen unterscheiden in generalisierte und spezifische soziale Ängste. Generalisierte soziale Ängste beziehen sich auf viele soziale Situationen und werden allgemein als „Soziale Angststörung“ bezeichnet. Spezifische soziale Ängste, zum Beispiel, die Scheu vor anderen zu reden, können auch mit dem Begriff „Soziale Phobie“ erfasst werden.

Der Psychotherapeut Hans Morschitzky schreibt in seinem Buch „Angststörungen“: „Bei einer spezifischen Sozialphobie kann man durchaus öfter ausweichen, ohne zu große Nachteile zu riskieren.“ Währenddessen sei bei generalisierten Formen die soziale Kontaktfähigkeit an sich beeinträchtigt. So hätten manche Betroffene in allen sozialen Situationen Angstsymptome und andere nur in Bestimmten.

„Die Störung kommt bei jüngeren Menschen häufiger vor. Die Sozialphobie ist nach Depression und Alkoholproblemen die dritthäufigste psychische Störung und die häufigste Angststörung“, schreibt Morschitzky.

„Ich würde es mit einer Stresssituation vergleichen, in der ich mich innerlich ruhelos und extrem aufgeregt fühle“, beschreibt Theresa. In Extremfällen, zum Beispiel wenn sie sich nicht auf die soziale Interaktion vorbereiten konnte, wie in manchen Seminaren, bei denen man einfach aufgerufen wird rase, ihr Herz. „Mein Mund wird trocken, ich schwitze und ich habe das Gefühl, dass mein Kopf heiß wird“, beschreibt Theresa. Teilweise fange sie auch an zu verkrampfen und mit zitternder Stimme zu sprechen.

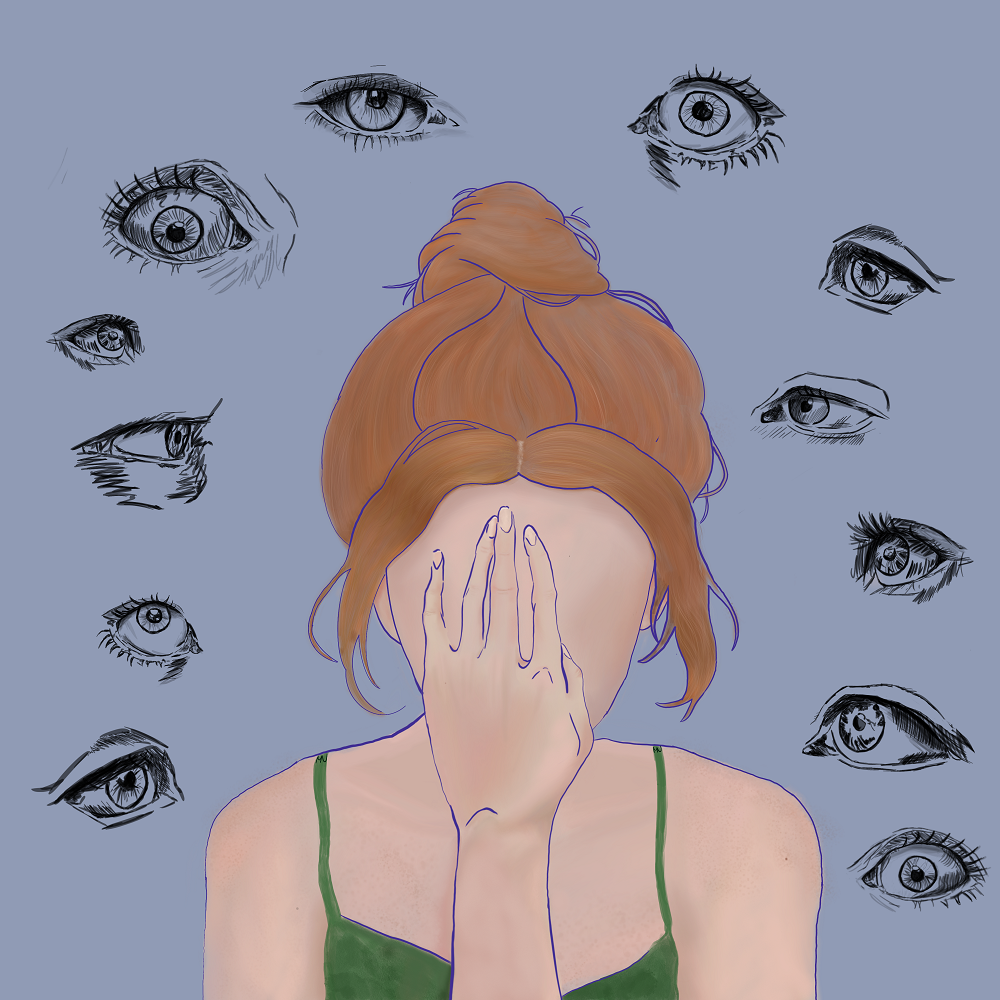

Auch Judith erzählt, dass sie sich äußerst unwohl fühlt, wenn sie in Gruppen, in denen sie nicht alle Leute kennt im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. „In der Online-Uni halte ich mich deswegen fast immer aus Diskussionen und Gesprächen heraus. Obwohl ich schon oft etwas beizusteuern hätte“, sagt Judith. Besonders bei Präsentationen vor Kommiliton:innen oder wenn sie sich nicht darauf einstellen kann im Mittelpunkt zu stehen tritt ihre Angst auf. „Auch wenn ich meine Familie oder Freunde nach längerer Zeit treffe, bin ich manchmal nervös“, berichtet sie.

Leistungs- und Interaktionssituationen, in denen das eigene Verhalten beobachtet und bewertet werden kann, können für sozial ängstliche Menschen eine extreme Herausforderung sein.

Einflüsse der Online-Uni

Schon allein die Pandemie bringt neue Anlässe hervor soziale Situationen zu vermeiden. So kann der Gedanke daran, einen Hustenreiz in einer gefüllter Bahn zu bekommen, Grund genug sein, sich selbst einzuschränken. Die Online-Uni, über die Studierende diesen Sommer nun schon im dritten Semester ihr Studium bestreiten, bietet Gelegenheiten zum Rückzug.

„Ich habe das Gefühl, dass mein Unbehagen in sozialen Situationen seit Beginn der Online-Uni zugenommen hat“, erzählt Theresa. Jetzt, da sie nicht mehr gezwungenermaßen tagtäglich fremde Menschen auf dem Campus und in den Vorlesungen begegnet, lösen Situationen, die vorher vielleicht keine Nervosität heraufbeschworen hätten, ein gewisses Unwohlsein in ihr aus. Da ihr das Schicken von Emails und Chatnachrichten auch schon vor Corona ein bisschen Angst gemacht habe, integriere sie sich überhaupt nicht mehr im Unterricht. Lieber arbeite sie das Vorlesungsmaterial eigenständig durch, ohne Kontakt zu irgendwem zu pflegen. „Ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt nicht mehr zu meinem einzigen Seminar zu gehen, weil dort regelmäßig wahllos Leute aufgerufen werden“, sagt Theresa.

Allerdings bieten digitale Lernformate auch Chancen für Betroffene von sozialer Angst. Es kann einfacher sein sich durch die Chatfunktion oder das Mikrofon in eine Veranstaltung einzubringen. So partizipieren Menschen in Seminaren und Vorlesungen, die im Vorlesungssaal oder Seminarraum gar keine oder nur wenige Worte herausbrachten.

„Vermeidung führt zur Aufrechterhaltung der Ängste.“

Theresa berichtet über sich selbst: „Ich gehe den Situationen, die mir Unbehagen bereiten könnten, einfach aus dem Weg. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich dadurch an manchen Sachen nicht teilnehmen werde.“ Wirklich ausgeschlossen fühle sie sich nicht. Allerdings habe sie schon das Gefühl, dass sie sich durch die Angst einschränkt. Theresa sagt, dass sie Leute beneide, die, ohne nachzudenken einfach einen Anruf tätigen oder im Supermarkt um Hilfe bitten können. „Ich denke, dass manchmal alles leichter wäre, wenn ich mir nicht immer so viele Gedanken machen würde.“

Mareike Thomas, Mitarbeiterin der Abteilung Klinische Psychologie an der MLU und Psychotherapeutin in der Ausbildung, empfiehlt, anstatt sich Sozialen Situationen zu entziehen – was natürlich leichter und angenehmer ist – das freie Sprechen bei Telefonaten, Seminaren oder anderen gefürchteten Szenarios zu üben.

„Die Vermeidung von Situationen führt zur Aufrechterhaltung der Ängste“, berichtet Thomas aus ihrer Praxis als Therapeutin. Aktuell könne man sich zum Beispiel mit ein paar Kommiliton:innen über Zoom treffen, das Präsentieren üben und dann fragen, wie die anderen denn einen eigentlich wahrgenommen haben. Häufig liege nämlich ein verzerrtes Selbstbild vor, im Sinne davon, dass man schrecklich aussieht oder knallrot wird. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass katastrophisiert wird, wie man selbst auf andere wirkt und in allen Fällen war es nicht so schlimm, wie es befürchtet wurde.“

Thomas erklärt, dass Sozialphobiker:innen dazu neigen ihren Fokus zu sehr auf sich selbst zu legen. „Ich kenne es aus Erfahrung, dass viele Angst haben, eine bebende Stimme zu bekommen oder mit den Händen zu zittern, weil sie so aufgeregt sind.“ Weiterhin deuten sozial ängstliche Menschen bei der Beobachtung ihres Umfeldes neutrale oder mehrdeutige Reize, wie zum Beispiel einen abwendenden Blick, oft falsch und beziehen vermeintlich negative Reaktionen auf die eigene Leistung. Gezieltes Nachfragen, wie andere die Situation eingeschätzt haben, kann also sehr helfen, denn häufig wirkt man auf andere ganz anders als man denkt. Thomas empfiehlt auch, sich über das eigene Sicherheitsverhalten, wie zum Beispiel ein Glas zu greifen, weil man Angst hat, dass die Hände zittern könnten, klar zu werden.

Konfrontation ist also das Mittel der Wahl. Wenn die Angst über einen langen Zeitraum hinweg stark anhält, trotz Bemühungen nicht weniger wird und den Alltag erheblich einschränkt empfiehlt es sich professionelle Hilfe zu suchen. Thomas rät zum Aufsuchen einer Therapie, wenn man einen hohen Leidensdruck und Beeinträchtigung im täglichen Leben erfährt.

Unsere Universität bietet diverse Angebote:

- Psychosozialer Beratungsdienst des Studentenwerks https://www.studentenwerk-halle.de/beratung-soziales/psychosoziale-beratung/beratungsangebote#c267

- Hochschulambulanz für Psychotherapie https://www.psych.uni-halle.de/abteilungen/hochschulambulanz/

- IPP Ausbildungsinstitut für Verhaltenstherapie Halle https://www.ipp-halle.de/patienteninformation/