Günther Dehn war einer der ersten Hochschullehrer, die dem Berufsbeamtengesetz zum Opfer fielen. Vorrangig die Studierendenschaft in Halle hatte zuvor gegen den Theologen protestiert. Aufgrund der politischen Auseinandersetzungen stand die Schließung der Universität zur Debatte. Der Fall Dehn ist für die Umbruchphase zwischen dem Ende der Weimarer Republik und dem beginnenden Nationalsozialismus bedeutsam. Die Auswirkungen reichen jedoch bis heute: So ist der Name ‚Martin-Luther Universität‘ auf eben jene Ereignisse Anfang der 1930er Jahre zurück zu führen.

„Günther Dehn spielt eine herausragende Rolle, weil er dazu gemacht worden ist: Seine exaltierte Stellung wurde konstruiert“, erklärt Professor Dr. Friedemann Stengel. Der Kirchenhistoriker leitete 2013 eine Kommission: Das Projekt ‚Ausgeschlossen‘ untersuchte die rassistischen und politischen Hintergründe für die in den Jahren 1933 bis 1945 durchgeführten Entlassungen an der Universität Halle. Unter den damals bekannten 41 Männern und zwei Frauen findet sich der Name Günther Dehn. Der Theologe war Opfer einer deutschlandweiten Kampagne gegen die Weimarer Republik, die Demokratie, das Judentum, sozialistische Bestrebungen und den Pazifismus.

Eine politische Alternative

Anfang der 1930er Jahre ist Günther Dehn eine wissenschaftlich und kirchenpolitisch bekannte Person. Nach einer Ehrenpromotion in Münster wird er als Professor an die Universität in Halle berufen. Für seine Nominierung gibt es vor allem einen Grund, erläutert Prof. Stengel: „Er bietet eine politische Alternative“. Denn in den 1930er Jahren ist Adolf Grimme preußischer Kultusminister: Ein religiöser Sozialist, der versucht, das Profil der Universitäten zu verändern. Angesichts einer Professorenschaft, die fast durchweg deutsch-national eingestellt ist, möchte Grimme Personen an die Universitäten holen, die republikanische, demokratische und sozialistische Akzente setzen.

Dehn als Inbegriff der Weimarer Republik

Zeitgleich zu Dehns Berufung wird ein Vortrag zum Thema Kirche und Völkerversöhnung publik, den er 1920 in Magdeburg gehalten hat. In dieser Rede spricht sich Günther Dehn dagegen aus, Gefallene des Ersten Weltkriegs wie christliche Märtyrer zu behandeln und ihnen Denkmäler in den Kirchen aufzustellen. Er argumentiert nicht im Sinne des Pazifismus, wie Stengel betont: „Dehn sagt deutlich, dass es das Recht des Verteidigungskrieges gibt. Wer für das Vaterland fällt, ist ein Patriot, aber kein christlicher Märtyrer“.

Nach diesem Vortrag wird Günther Dehn mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe alle Soldaten als Mörder bezeichnet. „Bis Ende der 1990er Jahre gibt es immer wieder Prozesse um diesen Satz, ‚Soldaten sind Mörder‘. Um einen Satz, der Dehn lediglich zugeschrieben wurde, den er überhaupt nie so gesagt hat“.

Durch diese Debatte wird er zum Pazifisten, Sozialisten und zum Inbegriff der verhassten Weimarer Republik gemacht.

Mögliche Schließung der Universität Halle

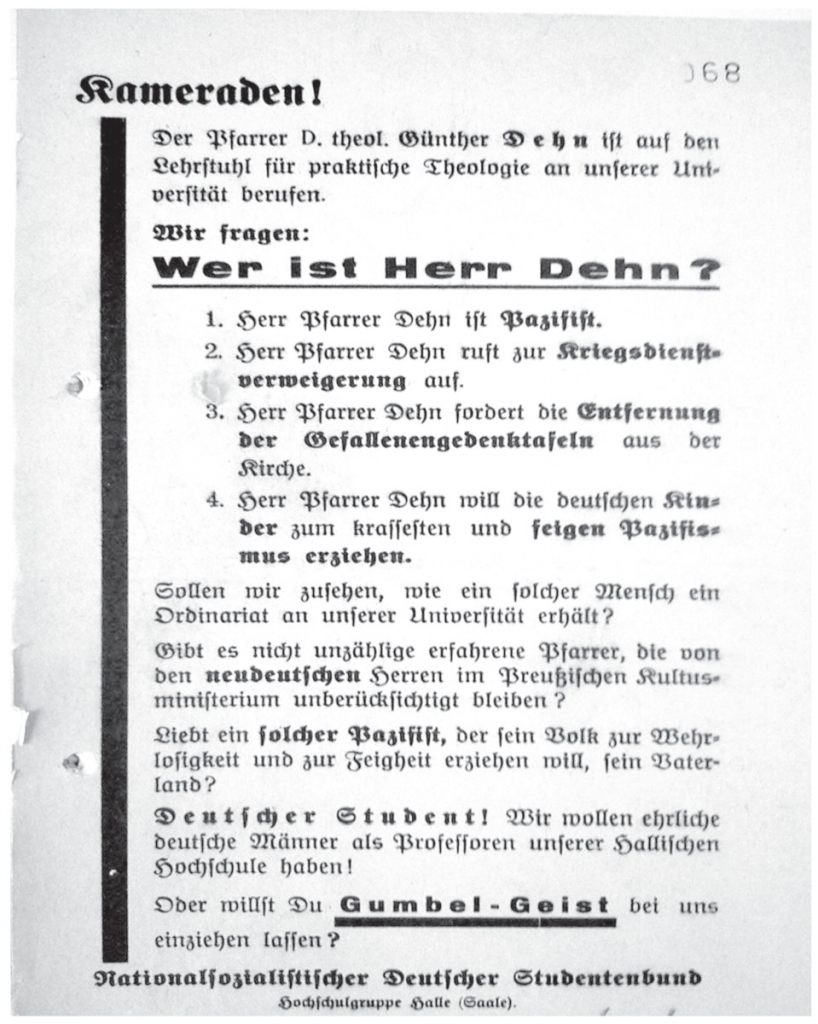

Während die Universität unter dem demokratischen Rektor Gustav Aubin lange versucht, Günther Dehn zu schützen, attackiert ihn vor allem die politisch rechts eingestellte Studierendenschaft, explizit der Nationalsozialistische Studentenbund. Parallel drohen viele Akademiker:innen, an die Universitäten Leipzig und Jena abzuwandern. Der Kirchenhistoriker Prof. Stengel führt aus: „In der Öffentlichkeit wird vermutet, der Staat werde wegen der politischen Auseinandersetzung die Universität Halle schließen müssen“.

Als Dehn am 3. November 1931 zu seiner Antrittsvorlesung nach Halle kommt, demonstrieren zahlreiche Studierende auf dem Platz vor dem Melanchtonianum. Es fliegen Feuerwerkskörper, die Türen zum Hörsaal werden eingedrückt. Dehn selbst kann die Menschenmassen nicht durchqueren, er wird unter Polizeischutz in den Hörsaal gebracht. Er erinnert sich in seiner Autobiografie Die alte Zeit. Die vorigen Jahre an eine Vorlesung: „Das Getrampel hörte nicht auf und wurde nur durch Johlen und Pfeifen unterbrochen. […] In Sprechchören wurde gerufen: ‚Dehn raus!‘ […]. Kleine Gruppen riefen dazwischen: ‚Dehn hoch!‘, was wenig nützte“.

Studierende verteilen Flugblätter: ‚Dehn verrecke, Juda verrecke‘. „Günther Dehn wird auch noch zum Juden gemacht, was wirklich abstrus ist“, erläutert Stengel. Diese Zuschreibung ist auf eine zeitgleiche Attacke an der Universität Heidelberg zurückzuführen: Der betroffene Mathematik-Dozent namens Gumbel war Jude und Pazifist. „Durch diese zeitliche Parallelität kam es zu einer Kettenschließung von Judentum, Pazifismus, Sozialismus und Bolschewismus“.Auch an den folgenden Tagen demonstrieren nationalsozialistische Studierende mit Unterstützung der städtischen Sturmabteilung (SA). Sie fordern den Rücktritt des Rektors und protestieren gegen Minister Grimme. „Es war mir von Anfang an klar, daß dieser ganze Kampf eminent politische Hintergründe hatte und durch nationalsozialistische wie deutsch-nationale Verbände künstlich in die Studentenschaft hineingetragen worden ist“, erinnert sich Günther Dehn 1962 in seiner Autobiografie.

Martin Luther als Inbegriff des ‚Deutschtums‘

1931/32 berichten viele Zeitschriften und Zeitungen über die Debatten um Günther Dehn. In diesem Kontext taucht zum ersten Mal der Vorschlag seitens der theologischen Fakultät und einiger Senatoren auf, der Universität den Namen Martin Luthers zu geben.

Ursprünglich hieß die Universität Halle Vereinigte Friedrichs-Universität. In der Weimarer Republik sollen die alten Fürstennamen von den Universitäten abgetrennt werden. Auch im Universitätsstatut aus dem Jahr 1930 trägt die Universität Halle keinen Namen mehr. „Nur noch der nationalsozialistische Studenten- und Dozentenbund verwenden den Namen Vereinigte Friedrichs-Universität“, erklärt Stengel. „Sie gerieren sich gewissermaßen als Monarchisten“. Der Vorschlag, der Universität den Namen Martin Luthers zu geben, ist ein Protest gegen die Weimarer Republik: „Martin Luther ist in dieser Zeit kein Zeichen des Fortschritts, der Demokratie und des Sozialismus. Luther steht für Nationalismus, für Konservativismus und für ‚Deutschtum‘. Außerdem hat der Name etwas Antikatholisches“, erläutert Stengel.

Gesetz zur ‚Wiederherstellung des Berufsbeamtentums‘

Damit sich die Lage in Halle beruhigt, wird Günther Dehn 1932 beurlaubt und verbringt mit einem Auslandsstipendium die nächsten Monate in England. Von dort veröffentlicht er Dokumente aus dem Universitätsstreit mit einem Nachwort: Was in Halle passierte, sei ein düsteres Vorzeichen für kommende Zeiten. „Eine finstere Prophetie, die nur wenige Wochen später Wirklichkeit geworden ist“, meint Stengel.

Nach einer Klage des Dekans Ernst Kohlmeyer im Senat wird Dehn auf die erste interne Liste von 16 Personen in Preußen gesetzt, die nach dem ‚Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums‘ aus politischen Gründen entlassen werden sollen. Im November 1933 folgt die fristlose Kündigung. Der Theologe erinnert sich in seinen verschriftlichten Lebenserinnerungen: „Ich kann nur sagen, dass ich diesen Beschluss damals als einen Dolchstoß in den Rücken empfunden habe“. Bei der Bücherverbrennung 1933 werden einige seiner Schriften vernichtet.

Günther Dehn muss nach Berlin zurückkehren und wird Gemeindepfarrer in Schöneberg. „Zu dem Zeitpunkt hatte er drei Söhne im Teeniealter, für die bereits in Halle neue Schulen gefunden worden waren, wobei die größere Last im familiären Bereich bei meiner Großmutter lag. Diese Turbulenzen haben noch lange nachgewirkt“, erinnert sich Ulrich Dehn an die Erzählungen seines Großvaters.

Mit der Stadt hat er sich erst viel später versöhnt, beschreibt Günther Dehn in Die alte Zeit. Die vorigen Jahre: Erst als „… unser […] Sohn, der während des Krieges in Halle vor der Fakultät […] die erste Prüfung ablegte, ganz erfüllt davon war, wie freundlich er von den Examinatoren behandelt worden sei“.

Aufklärung politischer Debatten

„Die genauen Hintergründe des Falls blieben lange unbekannt“, erzählt Prof. Stengel. „Viele Universitäten haben sich schwer getan mit den konkreten, historischen Zusammenhängen

ihrer Professorenschaft und deren Verfolgung im Nationalsozialismus“. Erschwerend käme hinzu, dass im Fall Dehns über einen großen Zeitraum nur wenig Akten öffentlich zugänglich gewesen seien. „Die Verantwortlichkeit für die Entlassung Günter Dehns war lange unklar“. Das änderte sich erst mit jenem durch Prof. Stengel geleiteten Projekt aus dem Jahr 2013, das die Hintergründe für die im Nationalsozialismus durchgeführten Entlassungen an der Universität Halle untersuchte.

Reflektieren von Geschichte umfasse nicht nur den Vorgang des Erinnerns, meint der Kirchenhistoriker: „Bei historischer Relevanz geht es um Aufklärung politischer Debatten, weil sie Wirklichkeit evoziert haben“. So ist der Fall um Günther Dehn bis heute relevant.

Ein wichtiger und interessanter Artikel, zumal in diesen Zeiten. Sehr schön geschrieben, Clara. Ein bisschen mehr zur Vita Dehns bis zu seinem Tod wäre vielleicht noch interessant gewesen, aber ist ja nicht schlimm. Viele Grüße von einem ehemaligen Redaktionsmitglied 😉