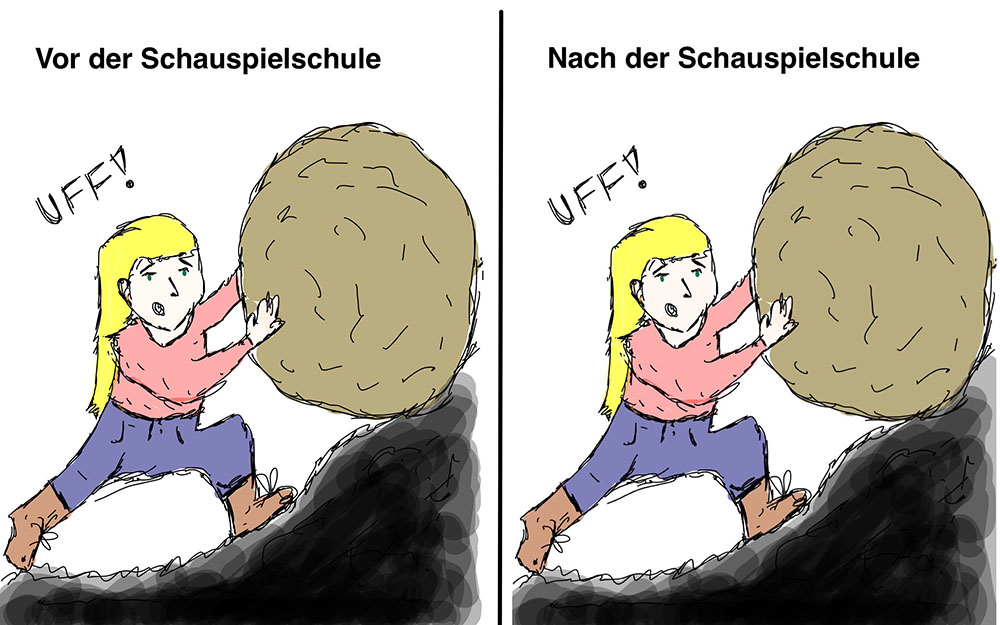

Bretter, die die Welt bedeuten. Wer darauf stehen will, hat einen harten Kampf vor sich. Auf etwa acht bis zehn Studienplätze an staatlichen Schulen im Bereich Schauspiel kommen circa 1000 Bewerber:innen. Nicht selten stellt man sich die Frage, was man machen soll, wenn man es nicht schafft. Ich habe es geschafft – bei meinem letzten Versuch nach insgesamt 21 Vorsprechen.

„Danke, das reicht. Wir melden uns“, sagt der Mann mittleren Alters. In der Hand hält er eine Stoppuhr. Zwei Minuten hatte ich Zeit, die Jury von mir zu überzeugen. Dass meine heutige schauspielerische Leistung nicht gereicht hatte, wusste ich jetzt schon. Ich bin nicht richtig reingekommen. Dann heißt es warten. Ich unterhalte mich mit den anderen Bewerber:innen und erfahre, dass manche schon über 30 Mal vorgesprochen haben. Ich schlucke. Vorsprechen kostete nicht nur Nerven, sondern auch eine Menge Geld. Nicht nur, dass man anreisen muss, fast jede Schauspielschule verlangt eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro. Das wird mit der Zeit ganz schön teuer, denn zwölf Vorsprechen bis zur endgültigen Aufnahme sind keine Seltenheit. Und von Mal zu Mal wird man ungeduldiger, zweifelt an sich und denkt sogar ans Aufgeben. Vielleicht wünscht man sich insgeheim, doch lieber einen ganz normalen Beruf zu ergreifen. Die Krux: Viele beginnen ein anderes Studium und stellen schließlich fest, dass die Schauspielerei im Hinterkopf immer noch da ist. Und dann gehen sie erneut vorsprechen.

Am Anfang hat mir das Vorsprechen Spaß gemacht. Zwei Monologe, ein Lied – easy. Ich war schon immer in verschiedenen Theaterclubs und habe mich auf der Bühne ausgetobt. Aber in den Spielclubs war das anders, da ging es nicht um die berufliche Zukunft. Jetzt stehe ich plötzlich vor Theaterleuten, die ich überzeugen musste, weil sie über meine Existenz entscheiden. Und Bühnenmenschen sind sowohl anspruchsvoll als auch unberechenbar. Ich erinnere mich an ein Vorsprechen, da haben sie zu einem anderen Bewerber gesagt: „Sehen Sie die Bäckerei da drüben auf der anderen Straßenseite? Versuchen Sie es doch mal dort.“

Oder: „Am Anfang ist es ganz interessant, was Sie machen, aber dann wird es nervig.“ Zu mir waren sie nie so gemein. Einmal fragte allerdings ein Kommissionsmitglied in die Runde der anderen Bewerber:innen, ob das Gefühl, dass ich transportieren wollte, auch bei ihnen nicht angekommen wäre. Aber solche Rückmeldungen müssen sich die meisten anhören. Bei der nächsten oder übernächsten Schule werden sie für ihr Können mitunter gelobt oder im besten Fall sogar mit einer Aufnahme belohnt.

„In ist, wer drin ist“ – oder glücklich

Vorsprechen sind in drei bis vier Etappen unterteilt. In der ersten Runde spricht man einen Monolog, wobei man jederzeit von den Dozierenden unterbrochen werden kann. Manchmal stoppen sie schon nach 30 Sekunden, weil sie Talent gewittert haben oder das Gegenteil. Wenn man die erste Runde über- beziehungsweise bestanden hat, arbeiten die Dozierenden normalerweise in der nächsten mit den Vorsprechenden. Meistens stellen sie die anderen Studierenden des ersten Jahres zur Verfügung und man muss an und mit ihnen das eigene Können unter Beweis stellen. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass man aus den mitgebrachten Monologtexten etwas Neues kreieren soll und sich plötzlich in der Rolle des:der Liebenden wiederfindet, obwohl der Text eigentlich von Mord und Totschlag handelt. Oft ist diese zweite Runde abends, nachdem man zwischendurch fünf Stunden gewartet hat und die Energie am Boden ist. Wenn man sich aber noch einmal aufraffen und die Dozierenden überzeugen kann, dann wartet die Endrunde.

Hier wird noch einmal alles auf den Prüfstand gestellt: die Monologe und Improvisationsfähigkeiten, die Stimme und das Zusammenspiel mit anderen. Am Ende des Tages oder Wochenende, so auch bei mir, bekommt man das Ergebnis. Die Namen werden vorgelesen und man kann es sich vielleicht vorstellen: Für die Angenommenen war es wie Weihnachten, Geburtstag und nochmal Weihnachten zusammen. Auch wenn das für die anderen Bewerbenden bedeutete, für den eigenen Traum wieder von Schule zu Schule zu ziehen zu müssen. Natürlich kann man auch eine Ausbildung an einer privaten Schauspielschule machen, aber die Möglichkeiten danach sind begrenzt. Nicht nur, weil die Ausbildungskosten von circa 500 Euro oder mehr pro Monat immens sind, sondern da sich viele Theater oder Filmemacher:innen die Abschlusszeugnisse von Privatschulen gar nicht erst anschauen. Der Grund dafür ist, dass die Studierenden dort oft schon nach einem Monolog aufgenommen werden und dass sie – unabhängig davon, ob sie talentiert sind oder nicht – die Schule und ihre Angestellten finanzieren. Auch dort gibt es dort gute Schauspieler:innen, aber wenn ein Theater die Wahl zwischen staatlichen und privaten Absolvent:innen hat, wird es in der Regel immer erstere vorziehen. Und das Business ist auch als Alumni einer renommierten Schauspielschule hart.

Ich spreche, also bin ich

Jede Schauspielschule ist unterschiedlich und setzt andere Schwerpunkte, aber einige Fächer sind ähnlich. An meiner Schauspielschule wurde zum Beispiel viel Wert auf das Sprechen gelegt. So hatten wir schon im ersten Jahr Gruppen- und Kleingruppensprechen und im zweiten Jahr mehrmals in der Woche Einzelsprechen. Das war den Lehrenden wichtig, damit wir am Ende alle die Bühnensprache beherrschten. Im Sprechunterricht geht es darum, gut artikulieren zu können und auf der Bühne präsent, authentisch und stimmlich fit zu sein. Da immer mehr Theater Wert auf musikalische Fähigkeiten legen, wurden wir auch im Gesang ausgebildet. Wer mehr als das wollte, hatte die Möglichkeit, das Wahlfach Musical zu belegen. Diejenigen, die gerne Texte verfassten, belegten Szenisches Schreiben und versuchten sich am Kreieren eigener Theaterstücke.

Außerdem hatten wir einige Bewegungsfächer wie Tanztheater, Fechten oder zeitgenössischen Tanz.

Da auch die Theorie nicht zu kurz kommen sollte, wurden wir in Theatergeschichte sowie der Stanislawski- und Brecht-Methode unterrichtet. Doch das Klischee, dass Schauspieler:innen eher praxisnahe Menschen sind und sich gerne von der Theorie fernhalten, kann ich bestätigen. Drei Stunden Theatergeschichte an einem Freitagnachmittag können aber auch wirklich anstrengend sein!

Über jaulende Hunde und zu wenig Rückzugsräume

Die größte Hürde war wahrscheinlich Corona. Das Schauspielstudium vor den Bildschirmen stattfinden zu lassen, war für die Dozierenden als auch die Studierenden in vielerlei Hinsicht eine Qual. Ich weiß noch, wie ich kurz vor dem ersten Lockdown scherzhaft zu meiner Dozentin sagte: „Wir sehen uns dann auf Skype“. Eine Woche später saßen wir uns wieder gegenüber – online. In den folgenden Monaten probierte, tanzte, sang und blubberte ich in meinen LaxVox vor dem Bildschirm. Noch dazu bin ich während des ersten Lockdowns umgezogen und musste die Zeit zwischendrin bei meiner Familie überbrücken. Besonders unangenehm: Als ich meine Gesangsübungen machen sollte und meine Dozentin mich mit „Ein bisschen lauter“ ermutigte, das bis dato friedliches Haus aus seiner harmonischen Ruhe zu reißen, fand mein Hund das damals so unbehaglich, dass er ein Stockwerk höher enthusiastisch mitjaulte. Während ich bei meiner Familie immerhin genügend Platz zum Tanzen hatte, durfte ich mich während des zweiten Lockdowns mit deutlich weniger Platz in meiner eigenen Wohnung begnügen. Die Not macht allerdings erfinderisch und so wurden Ofen, Schränke und Ablageflächen zweckentfremdet und in die ein oder andere Performance miteingebaut.

Die unendliche Reise

Wer denkt, dass man nach der Aufnahme an einer Schauspielschule nie wieder vorsprechen muss, der irrt. Denn kurz vor dem Abschluss geht es wieder los und man bewirbt sich an verschiedenen Theatern. Alternativ kann man sich auch bei Agenturen vorstellen oder Bewerbungen für Film und Fernsehen verschicken. Und wenn sich Theater für die Absolvierenden interessieren, dann sind sie mit ihrem Repertoire an Monologen und Liedern wieder unterwegs. Einen Grund zum Aufatmen gibt es selten, denn die Verträge sind meist auf zwei Jahre befristet und die Unkündbarkeit greift erst nach 15 Jahren am selben Haus. Das klingt zunächst hart, aber es gibt Intendant:innen, die diesen Umstand ausnutzen. Viele wollen sich verewigen oder das Ensemble ihres ehemaligen Hauses mitbringen und kündigen bei Antritt dann eben auch mal das halbe Ensemble. Für die Gekündigten bedeutet das, dass sie sich nach einem neuen Theater beziehungsweise Wohnort umschauen müssen. Für Alleinstehende kann das eine Chance bedeuten, aber für Schauspieler:innen mit Familie ist das eine enorme Herausforderung. Abgesehen davon sind auch die Arbeitszeiten nicht unbedingt familienfreundlich: Tagsüber arbeitet man in zwei Blöcken von 10.00 bis 14.00 und 18.00 bis 22.00 Uhr. Hinzu kommen Vorstellungen, die größtenteils am Wochenende stattfinden. Vor Corona war es üblich, dass sich viele Schauspieler:innen auch krank auf die Bühne geschleppt haben, weil Krankheit in der Regel Ausfall bedeutete. Früher hieß es, dass man ein oder zwei Mal krank sein darf, aber dann kann es vorkommen, dass auch der Vertrag nicht verlängert wird.

Schauspielen muss man wirklich wollen, denn reich wird man in den seltensten Fällen. Zumindest nicht durch Geld. Es ist nie verkehrt und nicht verwerflich, einen Plan B zu haben. Ich habe schon von Schauspieler:innen gehört, die in der Innenarchitektur oder in der Öffentlichkeitsarbeit ihre neue Leidenschaft gefunden haben, weil es zudem sicher und mit der Familie vereinbar ist.

Ich studiere heute nach meinem abgeschlossenen Schauspielstudium Sprechwissenschaft, um demnächst zukünftigen Schauspieler:innen die Bühnensprache und ‑präsenz näher bringen zu können. Aber wie ich oben schon erwähnt habe – auch bei mir schlummert die Schauspielerei noch im Hinterkopf. Wer weiß, ob ich mich in Zukunft nicht doch wieder mit Monologen, Liedern und einem Pfündchen Hoffnung im Gepäck an Theatern bewerbe. Bisher bin ich aber glücklich mit meiner Entscheidung. Sie fühlt sich für mich auch nicht nach Aufgeben an, sondern nach Weiterentwickeln.

Text: Ann-Kathrin Falkenthal

Ein interessanter Einblick in einen spannenden Beruf — der sich wohl eher als Berufung versteht und große Opfer fordert.