Der Matilda-Effekt beschreibt die systematische Diskriminierung von Wissenschaftlerinnen. Er wurde nach der Frauenrechtlerin und Soziologin Matilda Joslyn Gage benannt. Sie setzte sich gegen die verbreitete Annahme ein, dass Frauen nicht für das wissenschaftliche Arbeiten geeignet seien. Dieser Artikel soll einige grandiose wissenschaftliche Leistungen beleuchten und die Forscherinnen sichtbar machen.

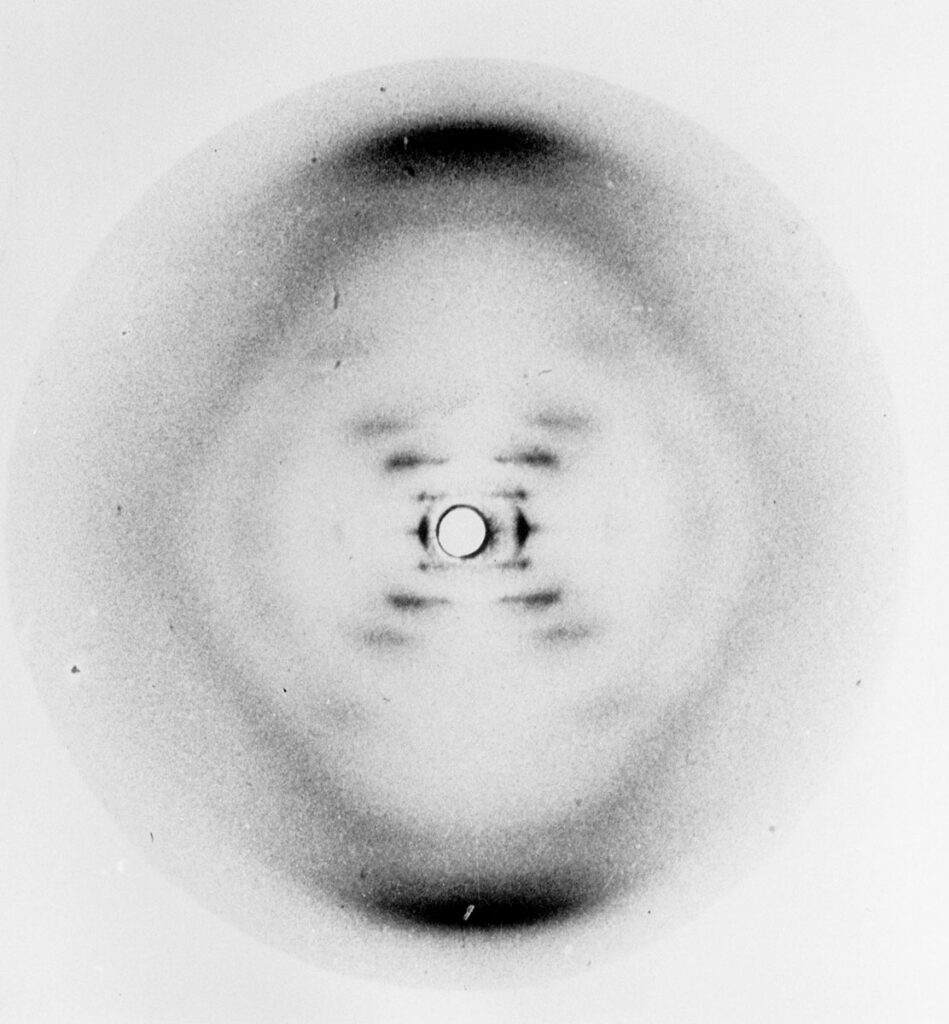

Die Biochemikerin Rosalind Franklin ist eine der bekanntesten Wissenschaftlerinnen, ihre Geschichte stellt eines der besten Fallbeispiele für den Matilda-Effekt dar. Sie widmet ihre Forschung am Londoner King’s College der Entschlüsselung der DNA mithilfe von Röntgenstrahlung. Franklin entdeckt zwei Formen von DNA-Molekülen, schafft es hochwertige Bilder aufzunehmen und erkennt, dass eine helikale Struktur vorliegt.

KDBP/1/1/867, King’s College London Archives

Im selben Zeitraum erstellen die Wissenschaftler Watson und Crick nach dem Besuch eines Vortrags von Franklin ein erstes, fehlerhaftes DNA-Modell. Maurice Wilkins, der stellvertretende Leiter des Labors, in dem Franklin tätig ist, lässt den beiden Forschern heimlich Kopien ihrer Unterlagen zukommen. Darunter das berühmte Foto 51 – der Beleg für die Existenz der Doppelhelix. Auch der Bericht über ihre Erkenntnisse wird ohne ihr Wissen von einem Mitglied des Begutachtungskomitees an Watson und Crick weitergegeben, was beiden die letzten notwendigen Daten für ihr Modell liefert. Sie veröffentlichen ihre Arbeit im gleichen Journal wie Franklins Bericht, welcher als Bestätigung interpretiert wird. Vier Jahre nach dem Tod von Franklin erhalten Watson und Crick den Nobelpreis für ihre Entdeckung. Ihr Beitrag oder ihre Person selbst finden in der Dankesrede der beiden Männer keine Erwähnung. Jahre später gesteht Watson in seinem Buch „Die Doppelhelix“, wie sehr das Forscherteam von Franklins Arbeit profitiert hat, und äußert sich lieber zu ihrem Aussehen statt zu ihrer Arbeit:

„Sie tat ganz bewusst nichts, um ihre weiblichen Eigenschaften zu unterstreichen. Trotz ihrer scharfen Züge war sie nicht unattraktiv, und sie wäre sogar hinreißend gewesen, hätte sie auch nur das geringste Interesse für ihre Kleidung gezeigt. Das tat sie nicht.“

Ein kleiner Schritt für einen Menschen …

Als einzige Schülerin der Analytischen Geometrie schließt Katherine Johnson ihr Studium in den Hauptfächern Mathematik und Französisch bereits im Alter von 18 Jahren mit einem Bachelor of Science ab. Sie bekommt die Möglichkeit, als eine der drei ersten Schwarzen Personen an der staatlichen Universität zu studieren, und ist die dritte afroamerikanische Person, welche einen Doktortitel in der Mathematik erhält. Später beginnt Johnson für die NACA, die Vorgängerorganisation der NASA, zu arbeiten. In Zeiten der Segregation ist der „Verleih“ Schwarzer Mathematikerinnen an andere Abteilungen üblich. In der Abteilung für Flugforschung besteht sie als erste auf die Teilnahme an den Briefings. Johnson schafft als damals einzige Frau den Übergang in eine andere Abteilung, da sie durch ihre Kenntnisse schnell unentbehrlich wird. Aufgrund eines Fachbuchmangels zum Thema Weltraumfahrt schreibt sie mit einem Kollegen eine theoretische Abhandlung und wird die erste offiziell als Mitautorin benannte Frau der Abteilung. Diese Abhandlung dient der NASA als Grundlage für die bemannte Weltraumfahrt und ermöglicht unter anderem die erste Erdumrundung eines amerikanischen Astronauten. Außerdem berechnet Johnson die korrekte Umlaufbahn für die Apollo-11-Mission, entwickelt ein manuelles Navigationsschema und stellt die Berechnungen für den Rückweg der Apollo 13 zur Erde an. Neben zahlreichen Auszeichnungen durch die NASA bekommt Johnson 2015 von US-Präsident Obama die Presidential Medal of Freedom, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der USA, verliehen.

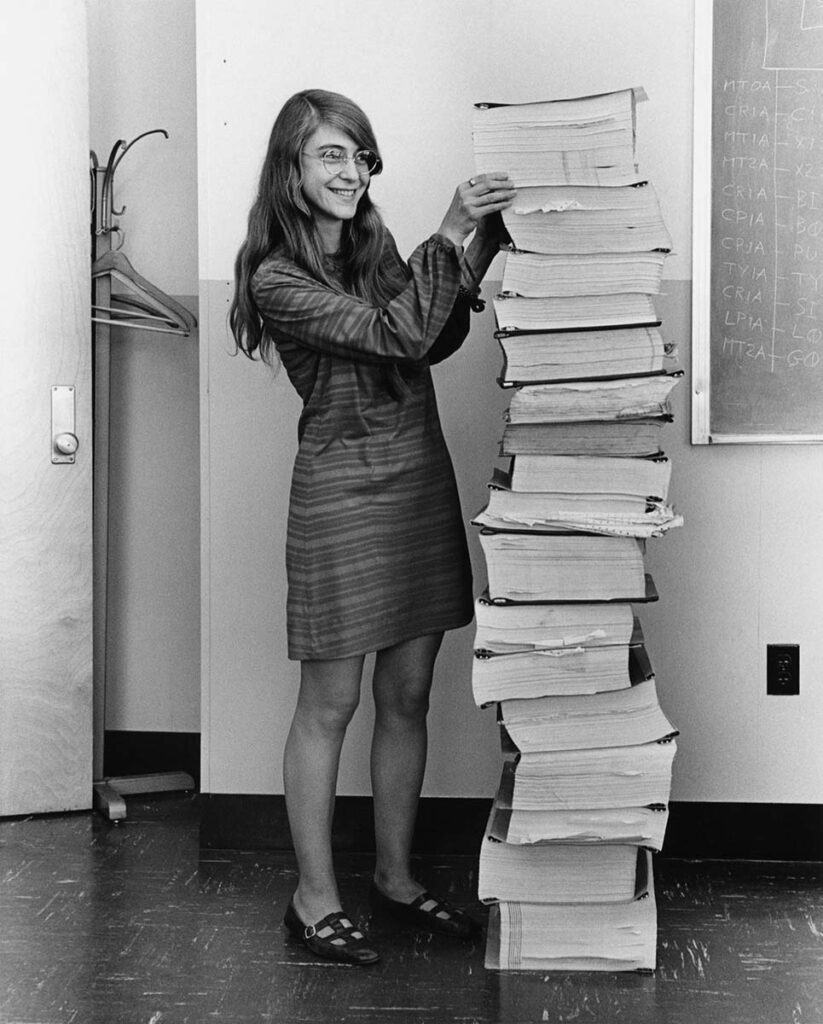

… ein großer Schritt für die Menschheit

Zur Apollo-11-Mission und der Mondlandung am 20. Juli 1969 gelten meist die ersten Gedanken den drei Besatzungsmitgliedern – Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Den wenigsten ist die Rolle von Margaret Hamilton bewusst. Die Mathematikerin gilt als die erste Software-Ingenieurin und ist bei der NASA für die Entwicklung der Flugsoftware zuständig. Diese ist für die Navigation zum Mond und zurück sowie für die Landung notwendig. Sie entwickelt Konzepte für asynchrone Software, welche die gleichzeitige Ausführung mehrerer Operationen ermöglicht, ohne dabei andere zu blockieren, und Methoden zu einer prioritätsgesteuerten Aufgabenausführung. Hierbei setzt Hamilton auf ein abgestimmtes Zusammenspiel von Hard- und Software sowie dem Menschen, was eine Kontrollübernahme durch den Piloten zu jedem Zeitpunkt ermöglicht. Gelegentlich nimmt die arbeitende Mutter ihre Tochter mit ans MIT. Diese führt durch das Drücken eines Knopfes einen Systemabsturz herbei, woraufhin Hamilton sich für das Einrichten von Schutzvorrichtungen und Backup-Systemen einsetzt. Entgegen der allgemeinen Meinung, dass Astronauten keine Fehler machen, passiert auf der Apollo-8-Mission der gleiche Fehler; dieser kann durch ihr Team innerhalb kürzester Zeit behoben werden. Auch die Landung der Mondfähre bei Apollo 11 steht aufgrund einer Fehlermeldung des Bordcomputers kurz vor dem Abbruch. Doch Hamiltons Software ist in der Lage, die zusätzliche Datenmenge, hervorgerufen durch die ungeplante Aktivierung eines Radargerätes, zu ignorieren und sich auf das Landemanöver zu konzentrieren, wodurch mit der Landung fortgefahren werden konnte. Nach dem Abschluss des Apollo-Programms gründet sie Softwareunternehmen und erhält zahlreiche Auszeichnungen, darunter den höchstdotierten Exceptional Space Act Award, der je von der NASA vergeben wurde, und auch sie erhält von Präsident Obama die Presidential Medal of Freedom.

Unsterbliche Zellen

Zell- und Gewebespenden sind für die Wissenschaft unabdingbar. Von besonders großer medizinischer Relevanz sind die HeLa-Zellen. Sie werden unter anderem zur Erforschung von Krebsmedikamenten, der Impfstoffentwicklung oder der Studierendenausbildung genutzt und sind besonders für ihre unbegrenzte Fähigkeit zur Zellteilung bekannt. Obwohl sie als eine der ersten und am häufigsten verwendeten Zelllinien der biomedizinischen Forschung zählen, bleibt ihre Herkunft für lange Zeit ein Geheimnis. Die HeLa-Zellen entstammen einer unfreiwilligen Gewebeentnahme. Entnommen werden sie der jungen afroamerikanischen Frau und Mutter Henrietta Lacks, nachdem sie den Kampf gegen eine besonders aggressive Form von Gebärmutterhalskrebs bereits acht Monate nach der Diagnose verlor. Dies geschieht, ohne sie davor in Kenntnis zu setzen oder gar ihre Zustimmung einzuholen. Auch ihre Familie erfährt nahezu 20 Jahre nicht von der unfreiwilligen Gewebeentnahme. Die Zellen werden bestrahlt und genetisch manipuliert – die Erfolgsgeschichte ihrer Zellen beginnt. Noch heute „leben“ in den Laboren der Welt schätzungsweise 50 Millionen Tonnen HeLa-Zellen, sie werden noch immer zur Grundlagenforschung genutzt. Henrietta Lacks Zellen wurden Berichten zufolge in mehr als 70 000 medizinischen Studien verwendet.

Schweigend zusehen?

ür die niederländische Mikrobiologin Elisabeth Bik lautet die Antwort auf diese Frage eindeutig „Nein“. In ihrer Arbeit konzentriert sie sich auf bakterielle Genetik und Mikrobiomforschung, bekannt wird Bik allerdings für das Aufdecken von wissenschaftlichem Fehlverhalten in Bezug auf Bildmanipulationen in wissenschaftlichen Publikationen. Die Whistleblowerin überprüft über 20 000 Paper in den verschiedensten Journalen und entdeckt, dass beinahe jedes 25. Paper manipulierte Western Blots aufweist. Nachdem Briefe an Forscher:innen und Redakteur:innen unbeantwortet bleiben, veröffentlicht sie 2016 mit zwei Kollegen ein Paper zum wissenschaftlichen Fehlverhalten und setzt sich für die Sicherstellung der Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Forschungsarbeit ein. Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, dass verfälschte oder duplizierte Bilder in Studien zur Behandlung von Alzheimer und Parkinson entdeckt wurden. Ihre Nachforschungen teilt sie unter anderem auf X und ihrem Blog (scienceintegritydigest.com). 2024 erhält Bik für ihre Arbeit den Einstein Foundation’s Institutional Award.

| Blotting bezeichnet in der Molekularbiologie ein Verfahren zum Transfer von Molekülen auf eine Membran. Der Western Blot beschreibt die Übertragung von Proteinen auf eine Trägermembran, welche durch anschließende Reaktionen nachgewiesen werden. |

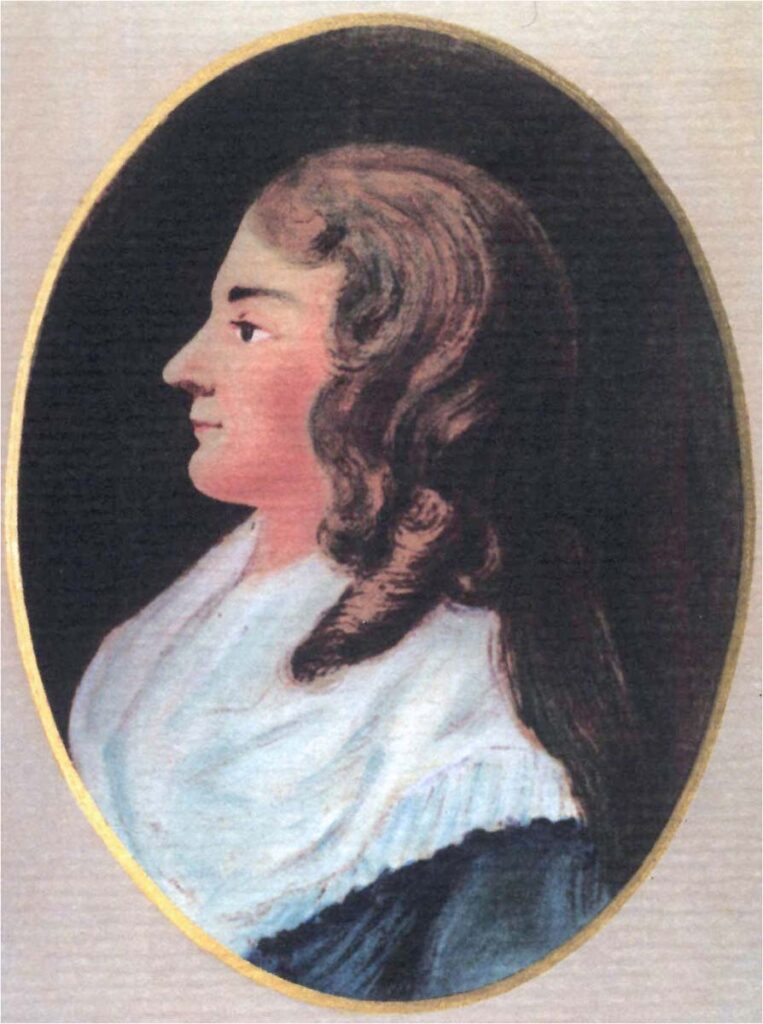

Deutschlands erste Ärztin

Als Tochter eines Arztes und Gymnasiallehrers erfährt die 1715 in Quedlinburg geborene Dorothea Erxleben entgegen den damaligen gesellschaftlichen Standards die gleiche schulische Ausbildung wie ihre jüngeren Brüder. Den größten Teil ihres Wissens sowie Kenntnisse in Latein bringt sie sich selbst bei und begleitet mit 16 ihren Vater bei Patientenbesuchen. Obwohl ihr ein Medizinstudium verwehrt bleibt, lässt ihr Vater sie in seiner Praxis assistieren. 1740 bittet sie den neuen König Friedrich II. um Erlaubnis, studieren zu dürfen. Ihrer Bitte wird stattgegeben und sie wird an der Uni Halle zugelassen. Zum Studium kommt es nie, da ihr Bruder, ohne den sie keinen Zugang zu den Vorlesungen erhält, zum Krieg eingezogen wird. Sie heiratet schließlich, bekommt Kinder und betätigt sich weiterhin als Ärztin in der Praxis ihres Vaters, welche sie nach seinem Tod 1747 übernimmt.

Da Erxleben kein Medizinstudium vorweisen kann, erstatten männliche Kollegen nach dem Tod einer Patientin Anzeige wegen medizinischer Pfuscherei, woraufhin ihr der Betrieb der Praxis verboten wird. Sie protestiert gegen das Verbot und holt ihre Promotion mit dem Einreichen der Doktorarbeit nach. 1754 erlangt Erxleben als erste Frau in Deutschland die medizinische Doktorwürde. Sie kritisiert außerdem den Einsatz teurer „Modemedikamente“ und vertritt somit auch einen gegenteiligen Ansatz zum damaligen Trend der Medizin. Ihr Werdegang stellt für die damalige Zeit eine absolute Ausnahme dar. Gymnasialkurse für Frauen werden erstmals 1893 angeboten, während der Zugang zu deutschen Universitäten erst durch den Bundesratsbeschluss 1899 möglich ist.

Text: Sarah Becker