Im 18. Jahrhundert kommt Anton Wilhelm Amo als versklavtes Kind nach Europa – und wird dort später der erste Schwarze Dozent an einer deutschen Universität: (k)ein Wunder, dass ihn kaum wer kennt! Zumindest in Halle, der Stadt seiner Alma Mater, bemüht man sich zunehmend um seine Würdigung.

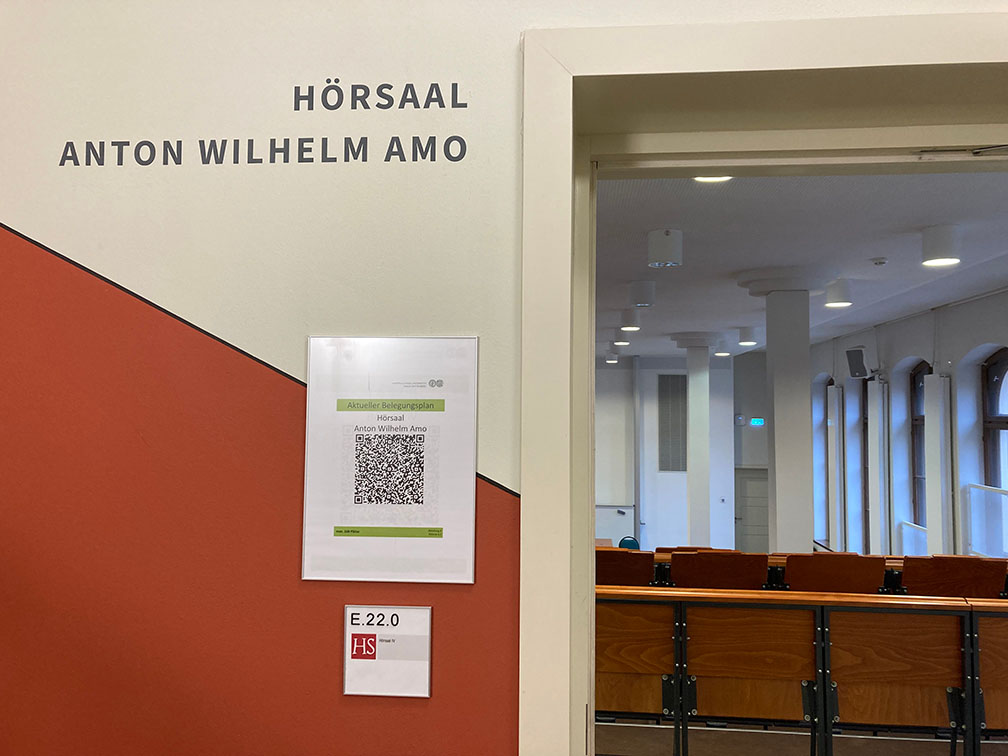

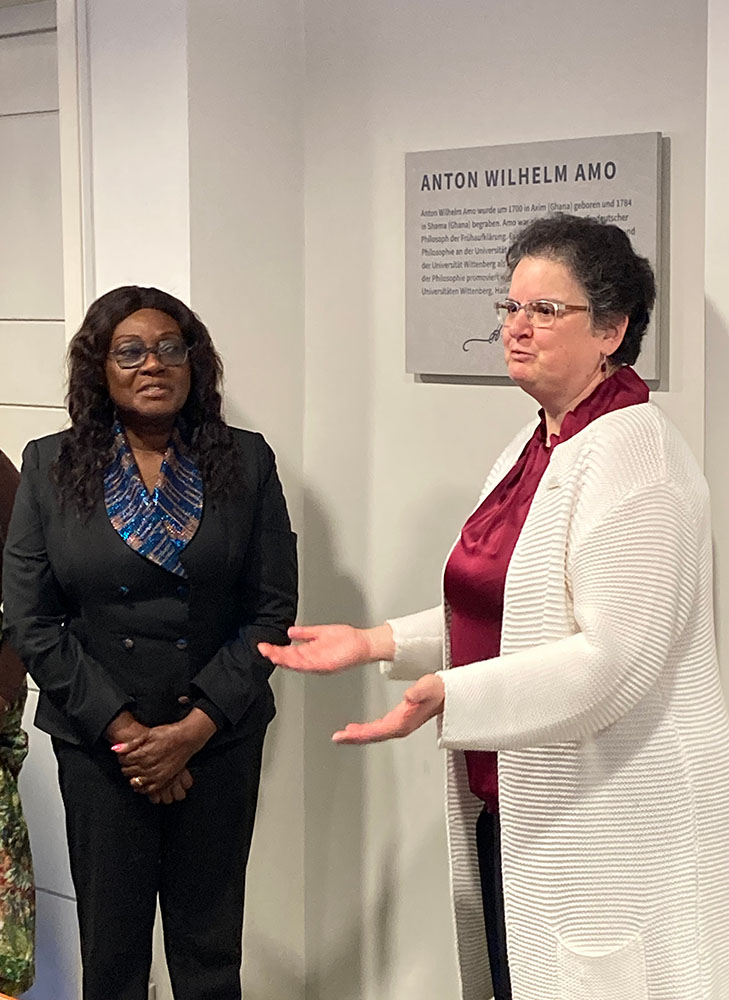

Die Universität Halle-Wittenberg ist in den über 500 Jahren ihres Bestehens schon immer eine moderne Universität gewesen. Das meint zumindest ihre Rektorin, Prof. Dr. Claudia Becker, anlässlich der Umbenennung des ehemaligen „Hörsaals IV“ auf dem Steintor-Campus, der jetzt „Hörsaal Anton Wilhelm Amo“ heißt. Neben dem Pionier-Erfolg des afrodeutschen Ausnahme-Gelehrten begründet sie diese Selbstwürdigung mit dem ebenfalls in Halle verliehenen ersten Doktortitel an einen jüdischen Studenten (Moses Sobernheim 1724) und an eine Studentin (Dorothea Christiane Erxleben 1754). Das prominente Gedenken an diese Persönlichkeiten und insbesondere an Anton Wilhelm Amo betone die Offenheit der Universität für alle Menschen und das Engagement für Demokratie, Toleranz und Freiheit.

Tatsächlich ist der Einsatz für den Schwarzen Alumnus in Halle seit vielen Jahren groß: 2020 gründete sich etwa eine eigene Rektoratskommission mit dem Anliegen, Amo und seine Arbeit sichtbarer zu machen. Der Vorsitzende dieser Kommission, Prof. Dr. Wolfgang Paul, betont demzufolge das schwere Schicksal Amos, der sein ganzes Leben in einer Außenseiter-Rolle habe verbringen müssen. Fremd blieb Amo auch seiner Nachwelt, die ihn über ein Jahrhundert lang ignorierte. Guter Grund, ihn in der hallischen Studierendenschaftszeitschrift noch einmal vorzustellen.

Herkunft

Anton Wilhelm Amo wird um 1700 im heutigen Ghana, an der westafrikanischen „Goldküste“, geboren. Seine genaue ethnische Zugehörigkeit und seine familiäre Herkunft sind nicht bekannt: als kleines Kind wird er versklavt und nach Amsterdam entführt, von wo aus er an den Hof des Herzogs Anton Ulrich von Wolfenbüttel-Braunschweig übergeben wird. Dort ist wie an vielen anderen Höfen der Besitz von Sklav:innen ein Statussymbol. 1708 wird der Junge auf die Vornamen seiner Herren getauft. Ob „Amo“ sein Geburtsname ist, bleibt in der Forschung umstritten. Jedenfalls nutzt er später den Namenszusatz „Afer“ (lateinisch für „Afrikaner“), um sich zu seiner Herkunft zu bekennen.

Am Hof in Wolfenbüttel dient er als Lakai. Allerdings bekommt er gleichzeitig die Möglichkeit einer umfassenden Schulbildung, was für seine soziale Stellung außergewöhnlich ist. Eine mögliche Erklärung des Forschers Ottmar Ette: Seine Herren könnten ihn als Versuchsobjekt gebraucht haben, gewissermaßen um die „Bildungsfähigkeit“ eines Schwarzen Menschen zu testen. Anton Wilhelm ergreift die Chance, egal, aus welchen Motiven sie ihm geboten wird. Er wird vom Objekt zum Subjekt und immatrikuliert sich 1727 an der Friedrichs-Universität Halle zu einem Studium der Philosophie und Jurisprudenz.

Studium in Halle

In Halle stehen sich zu dieser Zeit zwei Denkschulen gegenüber: einerseits der säkular geprägte Rationalismus der Frühaufklärung, der maßgeblich durch den 1723 aus der Stadt gejagten Christian Wolff entwickelt wurde, andererseits die Pietisten, die die Religiosität wiederbeleben und zu einer Innerlichkeit des Glaubens finden wollten. Der Hauptvertreter des hallischen Pietismus ist August Hermann Francke.

| Schwarz und weiß Wenn von „Schwarzen Menschen“ die Rede ist, handelt es sich bei dem Adjektiv „Schwarz“ nicht um die Beschreibung einer (Haut-) Farbe, sondern um eine Selbstbezeichnung von Menschen, die aufgrund bestimmter äußerlicher Merkmale Rassismus erleben. Um „Schwarz“ in diesem Zusammenhang von der Farbe „schwarz“ zu unterscheiden, wird es oft großgeschrieben. Gleiches gilt für den Begriff „weiße Menschen“: hier macht die Kursivschreibung deutlich, dass es sich um eine politisch-soziale Konstruktion handelt, die auf eine privilegierte Position in einer rassistisch geprägten Gesellschaft verweist. |

Anton Wilhelm Amo positioniert sich in diesem akademischen Widerstreit nicht eindeutig; obwohl er als Aufklärer einzuordnen ist, stellt er sich nicht offen gegen den Pietismus. Auch schreibt der polyglotte Amo, anders als die Aufklärer:innen, nicht auf Deutsch, sondern auf Latein, womit er ein potenziell überregionales akademisches Lesepublikum erreichen kann. 1729 hält er seine erste Disputation (einen Vortrag mit Diskussion im Anschluss), die seine ersten zwei Studienjahre abschließt: Unter dem Titel „De iure Maurorum in Europa“ widmet er sich der Rechtsstellung der Schwarzen in Europa. Mit der Erfahrung seiner eigenen Unterdrückung und den Argumenten seines Fachs enttarnt er, wie seine Zeit ihre aufklärerischen Prinzipien nicht auf alle Menschen anwendete. Diese Disputation ist bis auf Rahmendaten leider nicht erhalten geblieben.

Weiter verfolgt Amo dieses Thema nicht: Um im akademischen Feld zu überleben, widmet er sich fortan „typischeren“ Themen der Frühaufklärung, womit er die Anerkennung von Kollegen und Förderern gewinnt.

Weitere Stationen: Wittenberg, Jena, und zurück nach Afrika

1730 verlässt der junge Wissenschaftler Halle gen Wittenberg, um an der dortigen Universität naturwissenschaftliche Studien aufzunehmen, darunter Physiologie und Medizin. Im gleichen Jahr erlangt er einen Magister in Philosophie und einen weiteren drei Jahre später in Naturwissenschaften. 1734 wird er zum Doktor der Philosophie promoviert. 1735 kehrt er nach Halle zurück, wo ihn die Einreichung seiner Schrift „Tractatus de arte sobrie et accurate philosophandi“, die seine zentralen philosophischen Überlegungen enthält, zu selbständiger Lehrtätigkeit berechtigt. Vier Jahre später geht er nach Jena, wo sich seine Spuren bald verlieren.

Erst für 1746 gibt es den Beleg, dass er mit einem Schiff Europa verlässt, um in seine Geburtsregion an der afrikanischen Westküste zurückzukehren. Dieser Schritt zeugt von der schwierigen Lebenssituation Amos in Europa und der Suche nach seinen Wurzeln. Ob er dort, wo noch ein Teil seiner Familie lebt, mehr Heimat findet als in Deutschland, ist fraglich, ist ihm doch die dortige Sprache und Lebensweise fremd. Zeugnisse über seinen letzten Lebensabschnitt gibt es kaum, weshalb die Spekulationen über diese Zeit vielfältig sind. Zuletzt lebt Amo in Shama in einem Fort der niederländischen Kolonialgesellschaft, die für seine Versklavung als Kind verantwortlich war. Dort steht heute sein Grabstein.

Nachwirken

Anton Wilhelm Amo wirkte als Philosoph, Denker und Hochschullehrer am Diskurs der vielleicht wichtigsten intellektuellen Epoche Europas – der Aufklärung – mit. Nach der Zeit seines aktiven Wirkens verschwanden seine Beiträge jedoch bald aus der europäischen Aufklärungsrezeption, ebenso wie biographische Lexikoneinträge zu seiner Person. Schließlich widersprach das Beispiel seines herausragenden Intellekts zu offensichtlich der aufkommenden Rassenideologie seiner Nachwelt.

Dabei kann Amo eine Schlüsselfigur für ein adäquates Verständnis der Aufklärung und der Moderne sein, die seit ihren Anfängen noch lange mit der Sklaverei und Diskriminierung Nicht-Weißer ihren eigenen Prinzipien widersprach.

Inhaltlich sind Amos Beiträge vor allem dadurch relevant, dass er sich nicht nur zwischen den „Frontlinien“ der Denkschulen seiner Zeit bewegte, sondern außerdem – geprägt durch europäische Sozialisation und afrikanische Herkunft – viel mehr interkulturell und universell dachte als die meisten seiner Kollegen. Einige seiner Überlegungen finden sich später bei bekannten Philosophen wie Kant, ohne dass diese explizit auf ihn Bezug nehmen. Erst die afrikanische Philosophie der letzten Jahrzehnte hat das Werk Amos neu entdeckt.

Würdigung in Halle

In Halle holte 1916 der Bibliothekar Wolfram Suchier die Person Amos mit einem Artikel in der „Akademischen Rundschau“ aus der Vergessenheit. Etwa 50 Jahre später bekam dann das Gedenken an Amo einen echten Schub, als der hallische Archäologieprofessor Burchard Brentjes Studien zum „Schwarzen Philosophen“ in Halle veröffentlichte. Brentjes war mit dem damaligen ghanaischen Staatspräsidenten Kwame Nkrumah befreundet, der sich auf Amo berief. 1975 wurde am Universitätsring eine Gedenktafel für Anton Wilhelm Amo aufgestellt, deren zusammenhanglose räumliche Nähe zu einer Plastik eines Schwarzen Menschenpaars vielfach Kritik hervorgerufen hat.

Seit 1994 verleiht die MLU den Amo-Lehrpreis für hervorragende Abschlussarbeiten.

Die seit 2013 stattfindenden „Amo-Lectures“ widmen sich Forschungen zu „Gesellschaft und Kultur in Bewegung“ sowie „Aufklärung, Religion, Wissen“ und knüpfen damit an das Werk des bedeutenden Philosophen an. In den letzten Jahren nahm die Zahl an Ausstellungen, Workshops und Konferenzen zu, die sich Amo und seinem Vermächtnis widmen.

Neben der Rektoratskommission setzt sich in Halle das „Anton Wilhelm Amo Bündnis“ für eine kritische Auseinandersetzung mit der aktuellen Erinnerungspraxis ein, die viele Personen unsichtbar mache. Auf ihren Impuls hin beschloss im letzten Jahr der hallische Stadtrat trotz Widerstands aus der Bevölkerung die Umbenennung eines Abschnitts des Universitätsrings nach Anton Wilhelm Amo.

Die vielerorts kontrovers geführten Debatten um die Benennungen nach historischen Persönlichkeiten sind neben der Sache immer auch legitime Auseinandersetzungen über Weltbilder, Werte und Orientierung: Die Diskussion um den Namen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, den sie übrigens erst im letzten Jahrhundert bekam, ist in diesem Sinn voll im Gange.

Mindestens so wichtig wie symbolische Repräsentativität im öffentlichen Raum ist die Wiederentdeckung der Arbeiten von Menschen, die wir bis heute (unwissentlich) ignorieren. Das ist nichts, wofür Dank gebührt, wie ihn die ghanaische Botschafterin Gina Ama Blay bei der Umbenennungszeremonie des Hörsaals ausdrückt, sondern eine Möglichkeit der Bereicherung, die „moderne“ Menschen nicht auslassen sollten.

Text und Fotos: Benjamin Elsholz