Woher kommt das Schnitzel auf unseren Tellern und wer musste das Lebewesen töten und zerlegen, das wohl in den meisten Fällen kein schönes Leben hatte? Buchautor:innen der Gewerkschaftslinken und des BUND zeigen am Beispiel Tönnies, welche Arbeitsbedingungen in den großen fleischverarbeitenden Fabriken herrschen und was sich perspektivisch ändern muss.

An einem winterkalten Freitagabend kamen interessierte Zuhörer:innen im Kulturzentrum “Passage 13” in Halle-Neustadt zu einer Buchvorstellung unter dem Titel „Ist das System Tönnies passé?” zusammen. Sie wurde von der FAU Halle, der Freien Arbeiter:innen-Union, initiiert. Sich selbst als „die kämpferische Basisgewerkschaft” bezeichnend setzt sich die FAU vor allem im Niedriglohnsektor sowie in Betrieben mit kaum vorhandener gewerkschaftlicher Organisation für die Beschäftigten ein. In diesem Rahmen wurden zwei Mitautor:innen des zweiten Bandes des Buches „Das ‚System Tönnies’ — organisierte Kriminalität und moderne Sklaverei” eingeladen, um ihre eigenen Erfahrungen im Zusammenhang mit den Tönnies-Schlachthöfen darzustellen: Dieter Wegner von der Jour Fixe Gewerkschaftslinken in Hamburg und Diana Harnisch vom BUND Weißenfels, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Moderiert wurde die Veranstaltung von Alfred Metz, dem Sprecher der FAU Halle.

Ein neues Gesetz

Die Problematik des ‚System Tönnies’ ist spätestens seit dem Corona-Ausbruch im

Tönnies-Schlachthof Rheda-Wiedenbrück im Jahr 2020 deutlich geworden, bei dem

sich circa 1.600 Leiharbeiter:innen mit dem Virus infizierten. Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen wurde das Arbeitsschutzkontrollgesetz eingeführt, das laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Einsatz betriebsfremder Arbeitnehmer:innen im Bereich der Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung in einem Unternehmen der Fleischindustrie weitgehend verbietet. Zudem besteht eine Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung.

Laut Wegner seien seit Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2021 rund 90 Prozent der Arbeiter direkt bei Tönnies angestellt und könnten somit nicht mehr einfach von Subunternehmen nach Hause geschickt werden. Der Mitautor berichtete von einem Tönnies-Werk in seiner Heimatstadt in Schleswig-Holstein noch aus der Zeit vor Einführung des Gesetzes. Die dortigen Arbeiter:innen hätten separiert gelebt, kein Deutsch gekonnt und sich erst nach Austritt aus dem Unternehmen getraut, mit Außenstehenden in Kontakt zu treten. Sie seien von einem regelrechten „Angstregime” unterdrückt worden, so der Norddeutsche. An den allgemeinen Arbeits- und Lebensbedingungen habe sich trotz Einführung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes kaum etwas verändert.

Immer wieder Ärger in Weißenfels

Mitautorin Diana Harnisch schilderte ihre Erfahrungen mit dem heute größten Schlachthof Ostdeutschlands in Weißenfels, der nach der Wende von Tönnies übernommen wurde. Nach Angaben des Unternehmens arbeiten dort insgesamt rund 2.200 Mitarbeiter:innen, von denen die meisten für die Schlachtung und Zerlegung von Schweinen verantwortlich sind. Die Anzahl an Schlachtungen sei seit der Tönnies-Übernahme stetig gestiegen. Sie habe im Jahr 1991 bei circa 1.000 bis 2.000 Schweinen pro Tag gelegen und in den 2000er Jahren einen Wert von über 10.000 erreicht. Die Stagnation dieser Entwicklung in den letzten Jahren sei unter anderem eine Folge von Schweinepest und Coronavirus, sodass der Wert aktuell bei ca. 13.000 bis 16.000 liege, so Harnisch.

Da sich das Werk mitten in der Stadt befindet, seien die Anwohner:innen den Geruchs- und Lärmemissionen direkt ausgesetzt. Für die Schweinelaster vor dem Werk gelte eine maximale Wartezeit von 30 Minuten. Diese seien aber auch schon vor Kaufhallen oder an Tankstellen gesichtet worden, um eine zeitliche Überschreitung zu umgehen. Der Geruch und das Schreien der Schweine seien dabei stets zu vernehmen. Auch die Abgabe von zu viel und belastetem Abwasser habe in der Vergangenheit zu Protesten bei den Anwohner:innen geführt, die die hohen Abwasserkosten mittragen müssen. Laut Harnisch habe sich die dortige Kommunalpolitik in der Vergangenheit „Tönnies-freundlich” gezeigt, die gegenwärtige Position ließe sich nach Meinung der Mitautorin noch nicht abschätzen.

Schwerer Stand trotz Knochenjob

Neben den Mitautor:innen wurde ein Mitglied der FAU Jena eingeladen, um über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter:innen in den Tönnies-Werken, insbesondere dem in Weißenfels, zu berichten. Sie kämen vor allem aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Polen; ihre Stellung in der Hierarchie sei dabei durchaus abhängig vom Herkunftsland. So stünden polnische Arbeiter:innen in der Hierarchie oft am höchsten, während an den Fließbändern vorwiegend rümänische Arbeiter:innen zu finden seien. Die brutalen Arbeitsbedingungen würden sich unter anderem darin äußern, dass die Förderbänder immer schneller gestellt werden, wenn besonders viele Schweine geschlachtet wurden und nun zerlegt werden müssen. Dabei komme es immer wieder vor, dass sich die Arbeiter:innen an den automatisierten Maschinen während der Arbeit regelrecht verstümmeln.

Die meisten Beschäftigten seien ungelernt. Sie bekämen befristete Verträge von meist einem Jahr Vertragsdauer und eventuell eine Verlängerung um ein halbes Jahr. Dann werde ihnen oftmals gekündigt oder sie würden an einen anderen Standort geschickt. Die Kündigungen seien „verhaltensbedingt” oder auf individuelle Fehler zurückzuführen. Auch nach einer Krankschreibung könne es zur Kündigung kommen. Die kurzen Vertragsdauern hätten den Hintergrund, ein “Zusammenwachsen” und die Möglichkeit der Protestorganisation unter den Arbeiter:innen zu verhindern. Auch die Organisation eines Betriebsrates gestalte sich meist schwierig. Die Mehrzahl der Gekündigten wisse nichts von einer Kündigungsschutzklage innerhalb von drei Wochen. Eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses ziehe zudem auch den Verlust der Wohnung nach sich. Die Miete sei aufgrund der Zugehörigkeit zur Tönnies-eigenen Wohnungsgesellschaft oftmals onehin höher als in vergleichbaren Wohnungen in der Umgebung.

Aufklärung und Widerstand für mehr Gerechtigkeit?

Welche Perspektiven gibt es für die Branche und vor allem für die Arbeiter:innen? Die Mitautor:innen sind sich einig, dass die Enteignung und Rekommunalisierung von Schlachtbetrieben eine Lösung sein kann, um Tierwohl und fairen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden. Auch der Einsatz einer Betriebsinspektion und die Herausbildung von Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften, die auf solche Fälle spezialisiert sind, könnten Lösungsansätze sein, um angemessenere Arbeitsbedingungen sicherzustellen und die Arbeiter:innen über ihre Rechte aufzuklären und vernünftig zu vertreten. Zudem sei eine bessere Organisation nötig, um aufmerksamkeitserregende Aktionen durchführen zu können. Dazu zählen die Mitautor:innen beispielsweise “wilde Streiks”, das heißt Arbeitsniederlegungen, die nicht durch eine Gewerkschaft organisiert und geführt, sondern durch die Arbeitnehmer:innen selbst initiiert werden. Eine zunehmende “Veganisierung der Bevölkerung” ist für die Mitautor:innen dagegen keine unmittelbare Lösung, da dies in einer freiheitlichen Gesellschaft ein langsamer Prozess sei und nicht staatlich angeordnet werden könne.

Text: Leon Danker

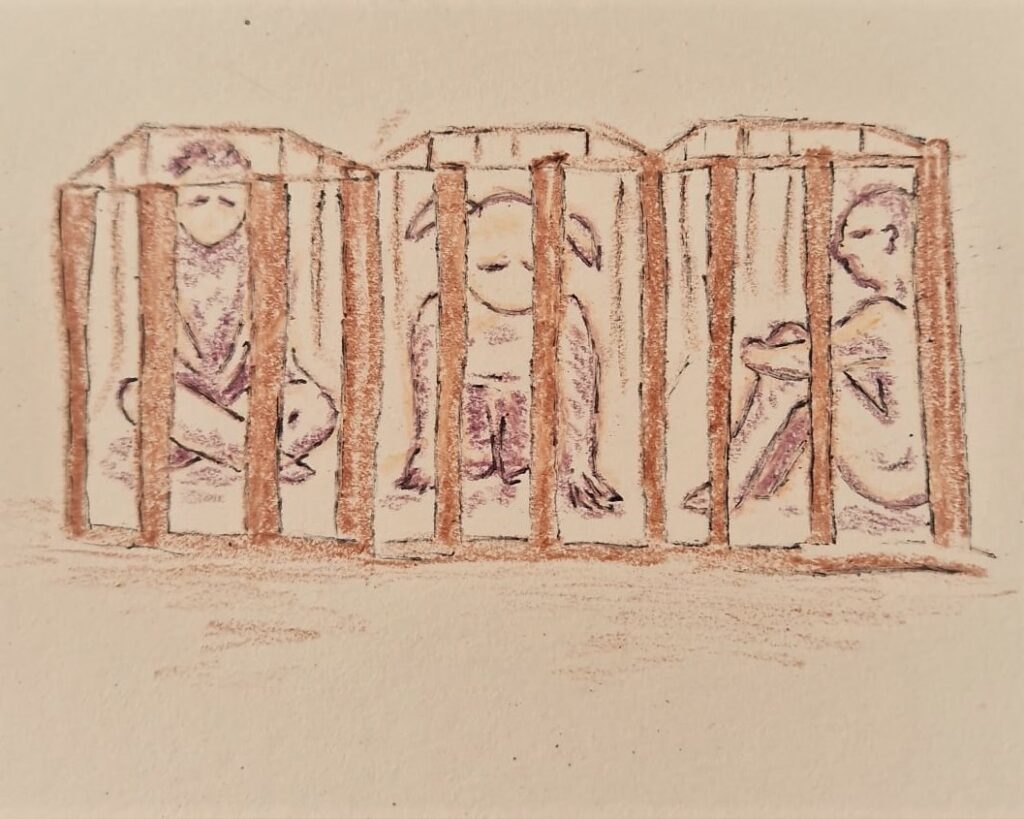

Illustrationen: Rika Garbe