Warum machen wir lieber alles – außer das, was wir eigentlich tun sollten? Dieser Artikel wirft einen Blick in die Psychologie der Prokrastination und gibt dir praktische Tipps an die Hand, um dem ewigen Aufschieben ein Ende zu setzen.

Ich sollte längst an diesem Artikel schreiben. Ehrlich gesagt hatte ich sogar einen Plan: Früh anfangen, strukturiert arbeiten, rechtzeitig abgeben. Doch stattdessen habe ich mein Bücherregal nach Farben sortiert, zehn Folgen meiner Lieblingsserie geschaut und mir ernsthaft Gedanken darüber gemacht, ob Pflanzen in meinem Zimmer glücklicher wären, wenn ich ihnen klassische Musik vorspiele. Kurz gesagt: Ich habe prokrastiniert – und genau darum geht es hier. Warum sind wir so gut darin, uns selbst auszutricksen? Was passiert dabei in unserem Gehirn? Und gibt es einen Weg, diesen Teufelskreis zu durchbrechen? Willkommen zu einem tiefen (und leicht selbstironischen) Tauchgang in die Welt der Prokrastination.

Was ist Prokrastination – und warum tun wir das?

Aus psychologischer Sicht ist Prokrastination kein Zeitmanagement-Problem, sondern ein Problem der Emotionsregulation. Stell dir vor, du müsstest eine komplizierte Hausarbeit schreiben oder deine Steuererklärung ausfüllen – schon beim Gedanken daran spürst du eine Welle von Stress, Angst oder purem Desinteresse. Und genau hier greift dein Gehirn zu einem altbewährten Trick: Es lenkt dich mit etwas Angenehmerem ab. Warum sich mit nervigen Pflichten herumschlagen, wenn du stattdessen TikTok-Videos anschauen oder plötzlich das dringende Bedürfnis verspüren kannst, deinen Kleiderschrank auszumisten? Diese kurzfristige Erleichterung fühlt sich gut an – zumindest für den Moment. Die Aufgabe verschwindet dadurch zwar nicht, aber dein Gehirn feiert eine kleine Party, weil es unangenehmen Gefühlen erfolgreich ausgewichen ist.

Der Psychologe Timothy Pychyl erklärt das Phänomen als einen epischen Kampf zwischen zwei Versionen deiner selbst: dem “gegenwärtigen Ich” und dem “zukünftigen Ich”. Dein gegenwärtiges Ich ist ein echter Hedonist. Es will Spaß haben, Entspannung genießen und sich auf keinen Fall mit langweiligen oder stressigen Dingen beschäftigen. Dein zukünftiges Ich hingegen ist der verantwortungsbewusste Erwachsene, der die Konsequenzen ausbaden muss, wenn die Frist näher rückt und die Panik einsetzt. Das gegenwärtige Ich ist leider viel lauter und überzeugender – besonders, wenn Netflix nur einen Klick entfernt ist oder die Wohnung dringend eine Frühlingsputz-Aktion verlangt. Da hat das zukünftige Ich einfach keine Chance.

Interessanterweise sind gerade Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen, besonders anfällig für Prokrastination. Perfektionismus kann eine enorme Hürde darstellen: Die Angst, eine Aufgabe nicht perfekt zu erledigen, lässt viele lieber gar nicht erst anfangen. Warum sich dem Risiko aussetzen, zu scheitern, wenn man die Aufgabe einfach auf später verschieben kann? Dieses Vermeidungsverhalten ist kurzfristig eine Erleichterung, langfristig jedoch eine selbstverstärkende Falle, aus der es schwer ist, (wieder) auszubrechen.

Auch unser Belohnungssystem im Gehirn spielt eine entscheidende Rolle. Sofortige Belohnungen – wie ein schneller Dopaminschub durch soziale Medien oder einen Serienmarathon – wirken viel attraktiver als der langfristige Nutzen, eine Aufgabe abzuschließen. Das Gehirn bevorzugt das schnelle Glücksgefühl gegenüber abstrakten, zukünftigen Vorteilen. Dieser biologische Mechanismus stammt aus einer Zeit, in der es überlebenswichtig war, kurzfristige Ressourcen zu sichern – nicht gerade hilfreich, wenn man versucht, eine Hausarbeit zu beenden.

Kurz gesagt: Wir prokrastinieren nicht, weil wir faul sind, sondern weil unser Gehirn auf kurzfristige Belohnungen programmiert ist und unangenehme Emotionen vermeiden will. Und mal ehrlich: Wer würde sich freiwillig für Steuerformulare entscheiden, wenn er stattdessen Katzenvideos schauen kann?

Der Kampf im Kopf: Was beim Prokrastinieren wirklich passiert

Neurobiologisch lässt sich Prokrastination durch den Konflikt zwischen dem limbischen System und dem präfrontalen Kortex erklären. Das limbische System ist für unsere Emotionen und unmittelbaren Bedürfnisse zuständig – es schreit: “Sofortige Belohnung, bitte!” Der präfrontale Kortex hingegen steuert rationale Entscheidungen und langfristige Planung – er flüstert: “Du solltest diese Hausarbeit fertig schreiben.”

Wenn eine Aufgabe unangenehm wirkt, übernimmt das impulsive limbische System die Kontrolle. Das führt dazu, dass wir uns lieber mit etwas Angenehmem ablenken. Noch perfider ist, dass unser Gehirn dabei ein ausgezeichneter Selbstbetrüger ist. Es liefert uns auf Knopfdruck großartige Ausreden:

„Ich arbeite unter Druck einfach viel besser!“

(Nein, eigentlich bist du dann nur panisch und produzierst drei mal so viele Tippfehler.)

„Ein bisschen Pause bringt meine Kreativität in Schwung!“

(Falls mit „Pause“ ein dreistündiger TikTok-Marathon gemeint ist – eher nicht.)

„Ich kann das später immer noch perfekt machen!“

(Oder eben in letzter Sekunde irgendwie zusammenflicken.)

Das Dumme an der Sache: Wissenschaftliche Studien zeigen, dass wir unter Stress meist ineffizienter arbeiten. Der vermeintliche Adrenalinschub kurz vor der Deadline sorgt zwar für eine Art „Überlebensmodus“, aber nicht unbedingt für besonders durchdachte oder kreative Ergebnisse.

Die fünf häufigsten Gründe, warum wir aufschieben

- Angst vor Versagen: Lieber nicht anfangen, als am Ende schlecht bewertet zu werden. Perfektionismus und Prokrastination gehen oft Hand in Hand.

- Zeitillusion: “Ich habe ja noch genug Zeit!” Das Gefühl, dass Deadlines weit entfernt sind, führt dazu, dass wir die Dringlichkeit unterschätzen.

- Fehlende Struktur: Ohne klare Arbeitszeiten oder einen festen Plan lassen wir uns leichter ablenken – schließlich gibt es keinen Chef, der uns kontrolliert.

- Belohnungsaufschub vermeiden: Unser Gehirn liebt sofortige Belohnung – und eine Runde Social Media ist einfach reizvoller als das Schreiben einer Seminararbeit.

- Überforderung: Große Aufgaben wirken wie unüberwindbare Berge – also schieben wir sie vor uns her, statt kleine Schritte zu gehen.

Warum wir im Studium besonders anfällig für Prokrastination sind

Studierende gelten oft als die Könige und Königinnen der Prokrastination – und das aus gutem Grund. Das Studium schafft eine ideale Umgebung, um Aufgaben aufzuschieben.

Ein zentraler Faktor ist die Zeitillusion. Viele Aufgaben haben weit entfernte Deadlines, was den Eindruck vermittelt, es sei noch ausreichend Zeit. Diese Fehleinschätzung führt dazu, dass das Lernen oder die Bearbeitung von Aufgaben immer wieder verschoben wird.

Hinzu kommt die fehlende Struktur. Im Studium gibt es kaum direkte Kontrolle, und die Freiheit der Zeiteinteilung macht es besonders leicht, sich ablenken zu lassen. Ohne feste Vorgaben oder unmittelbare Konsequenzen fällt es vielen schwer, diszipliniert zu bleiben.

Auch die Überforderung spielt eine Rolle. Während der Studienzeit prasseln Aufgaben auf einen ein, die komplexer sind als alles, was man aus der Schule kennt. Und wenn eine Aufgabe so groß wirkt wie der Mount Everest, erscheint Aufschieben plötzlich als die vernünftigere Option – schließlich würde man auch keinen Gipfel erklimmen, ohne sich vorzubereiten.

Auch Perfektionismus spielt eine wichtige Rolle. Der ständige Druck, gute Leistungen zu erbringen, führt bei vielen zur Überzeugung, dass alles perfekt sein muss. Dieser Gedanke verwandelt sich schnell in eine Blockade: „Wenn ich es nicht perfekt machen kann, fange ich lieber gar nicht erst an.“ Während man darauf wartet, die perfekte Idee zu entwickeln, vergeht wertvolle Zeit – und nichts passiert. Diese Angst vor dem Versagen verstärkt die Tendenz, Aufgaben aufzuschieben.

Und dann wäre da noch das Problem des Belohnungsaufschubs. Spitzenleistungen im Studium fordern Zeit, Geduld und Nerven – und die Belohnung? Kommt oft erst Monate später in Form von Noten. Da erscheint eine sofortige Belohnung wie eine Netflix-Folge wesentlich attraktiver.

Zusammengefasst vereint das Studium viele der häufigsten Gründe für Prokrastination.

Strategien gegen Prokrastination – aus erster Hand erprobt

Nach unzähligen Stunden des Aufschiebens habe ich einige Tricks entdeckt, die tatsächlich helfen. Hier sind meine bewährten Methoden:

- Die Fünf-Minuten-Regel: Der schwerste Teil ist oft der Anfang. Versprich dir, nur fünf Minuten an einer Aufgabe zu arbeiten – meist bleibst du dann länger dran. Diese Methode umgeht die Angst vor der großen Aufgabe, indem sie den Einstieg erleichtert. Sobald du beginnst, fällt es dem Gehirn schwerer, wieder aufzuhören – ein psychologisches Phänomen namens „Zeigarnik-Effekt“.

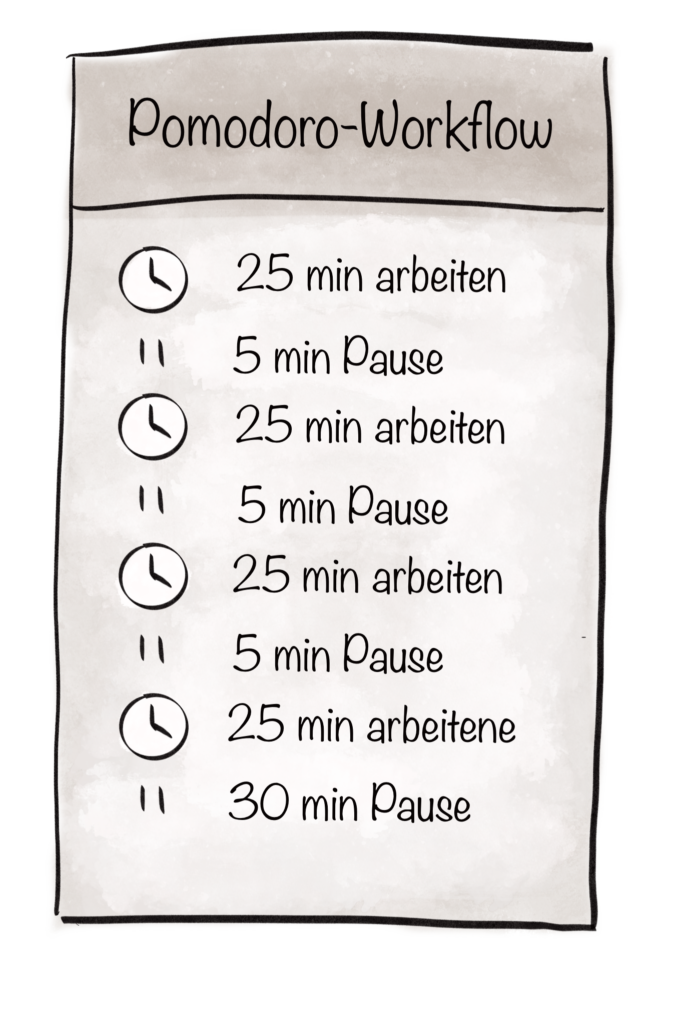

- Die Pomodoro-Technik: Arbeit in 25-Minuten-Intervallen mit kurzen Pausen. Diese Struktur hält die Konzentration hoch und verhindert das Gefühl, endlos arbeiten zu müssen. Besonders hilfreich ist es, nach vier Pomodori eine längere Pause einzulegen. So trickst du dein Gehirn aus und erhöhst gleichzeitig deine Produktivität.

- To-Do-Listen (aber richtig): Gliedere große Aufgaben in kleine, konkrete Schritte. “Hausarbeit schreiben” ist überwältigend – “Einleitung entwerfen” ist machbar. Formuliere dabei möglichst spezifisch: Je klarer der nächste Schritt, desto geringer die Hürde.

- Verbindlichkeit schaffen: Erzähle jemandem von deinen Zielen oder arbeite in einer Lerngruppe. Soziale Kontrolle erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Aufgaben erledigst. Es hilft auch, Deadlines öffentlich zu machen oder mit anderen um die Wette zu arbeiten.

- Selbstbelohnung: Setze dir kleine Belohnungen für abgeschlossene Etappen. Fertige Einleitung? Zeit für eine Folge deiner Lieblingsserie! Positive Verstärkung stärkt die Motivation langfristig – und macht das Erreichen von Zielen angenehmer.

Kann Prokrastination produktiv sein?

Es gibt tatsächlich Momente, in denen Prokrastination nicht nur destruktiv ist, sondern auch zu positiven Ergebnissen führen kann. Wenn du eine schwierige Aufgabe lange vor dir herschiebst, kann es sein, dass dein Unterbewusstsein währenddessen Lösungen entwickelt. Oder du nutzt die Zeit, um andere Dinge zu erledigen, die du auch immer wieder aufschiebst: den Schrank aufräumen, eine E‑Mail schreiben oder endlich mal wieder Sport machen. Diese Art der “produktiven Prokrastination” löst zwar nicht die Hauptaufgabe, kann aber trotzdem ein befriedigendes Gefühl hinterlassen.

Prokrastination ist menschlich – und okay (in Maßen)

Letztlich ist es völlig normal, gelegentlich zu prokrastinieren. Unser Gehirn ist nun einmal darauf programmiert, kurzfristige Belohnungen zu bevorzugen. Wichtig ist jedoch, dass wir lernen, bewusst mit dieser Tendenz umzugehen.

Also, wenn du das nächste Mal eine Aufgabe vor dir herschiebst, erinnere dich daran: Auch dieser Artikel wäre fast zu spät gekommen – aber irgendwann muss man eben anfangen. Und vielleicht ist jetzt der richtige Moment dafür.

Text: Sophia Müller