Es ist immer noch Krieg in Europa und Ukrainer:innen haben sich daran so gut es geht angepasst. Aber wie ist das eigentlich mit dem Studium im Schatten des Krieges? – Eine Ukrainerin im Interview.

Drei Jahre. Oder um präzise zu sein, elf. Der Krieg in Europa, in der Ukraine, dauert an. Ein Land und ein Volk, das um sein Überleben kämpft und dabei Souveränität, Demokratie und Freiheit verteidigt. Trotz turbulenter Zeiten mit einer russlandfreundlichen Regierung in den USA geht der Alltag von Ukrainer:innen weiter. Jedoch ist es ein etwas anderer Alltag als der, den wir hier gewohnt sind. Schließlich leben wir in Frieden, in einem der sichersten Länder der Welt und können es uns nicht wirklich vor Augen führen, was es heißt, in Zeiten eines Krieges zu leben und auch zu studieren.

Tanya ist an der Oles-Honchar-Nationaluniversität eingeschrieben und studiert dort Physio- und Ergotherapie. Sie lebt und lernt in Dnipro – einer der größten Städte der Ukraine, gelegen im zentral-östlichen Teil des Landes, am Ufer des Flusses, mit dem sich die Stadt einen Namen teilt.

Wie ist Dnipro so?

„Dnipro ist eine Stadt der Gegensätze, wo moderne Gebäude zwischen alte Architektur passen. Eine Stadt, in der es wunderschöne Parks gibt und den längsten Damm Europas. Wo neue Wohnblöcke mit alten sowjetischen Häusern koexistieren. Es gibt malerische, touristische Ziele, wo die Augen jubeln und die Seele ruht, aber auch unansehnliche Stadtteile, die von postsowjetischer Kultur durchdrungen sind. Doch im Großen und Ganzen ist Dnipro ein schöner Ort. Ich würde nicht sagen, dass es zu den T‑op Sehenswürdigsten im Leben zählt, aber Dnipro hat schon etwas Besonderes an sich.“

Gibt es etwas, das Du besonders an deiner Heimatstadt magst?

„Was ich mag? Ich mag den Dnipro, den Fluss. Meine ganze Kindheit habe ich in der Nähe von ihm verbracht. Ich bin mit meinem Vater im Winter über den zugefrorenen Fluss gegangen und zu jeder Zeit des Jahres mit dem Hund entlang des Damms gewandert. Wenn ich das sagen darf, mein Lieblingsort in Dnipro ist Dnipro.“

Wie sieht Deine tägliche Routine als Studentin aus?

„Meine Routine ist nicht so wie das, was du gewohnt bist. Für gewöhnlich stehe ich zehn Minuten vor meiner ersten Veranstaltung auf, trinke etwas Wasser und schalte mich zur Online-Veranstaltung. Davon kann es bis zu fünf am Tag geben und ausnahmslos alle sind online. […] Zwischen den Lehreinheiten habe ich dann Frühstück beziehungsweise Mittag. Manchmal mache ich meine Aufgaben direkt während einer Veranstaltung, ansonsten danach.“

Was ist der Effekt des Krieges auf dein Uni-Leben?

„Oh, jetzt wird es traurig … meine Universität arbeitet ausschließlich online, weil es keinen Luftschutzbunker gibt. Und das ist weder wirklich gut noch wirklich schlecht. Ich kann es nicht damit vergleichen, wie es vor dem Krieg war, weil ich mich erst nach dem Ausbruch immatrikuliert habe. Aber all die drei Jahre habe ich online gelernt und es gab praktisch keine Offline-Veranstaltungen. […] Es gibt auch ein Problem mit Dozierenden, aber das trifft nicht auf jeden zu. Es gibt einfach nicht genug, was die Universität einem bietet, und ich finde, dass mehr Wissen nötig ist, um in meinem Feld später einmal zu arbeiten. Es ist traurig, das zu sagen, aber komplett online zu studieren ist schrecklich – wirklich schrecklich. Es ist schwer zu beschreiben.“

Was ist das Problem mit den Dozierenden?

„Einige machen ihre Arbeit nicht. Sie gehen mit ihrer Arbeit so leichtfertig um wie manche Studierende mit ihrem Studium. Zum einen ist es schwer, online zu unterrichten, was Studis mit ihren eigenen Augen sehen müssten. Zum anderen muss die Universität Maßnahmen ergreifen, um die Situation zu verändern.“

Was für Zeichen der Veränderung hast du in Dnipro nach Beginn des Krieges und während der letzten drei Jahre bemerkt?

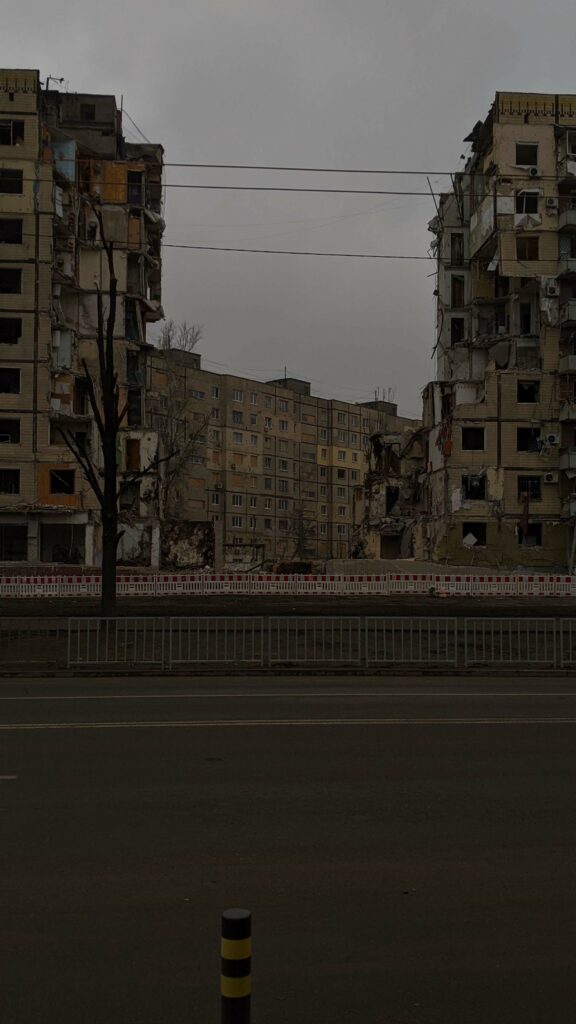

„In Dnipro sind genug Gebäude durch Raketen zerstört worden, dass jede:r es mindestens einmal gesehen haben muss. Zunächst waren die Veränderungen etwas signifikanter: Angst, Ignoranz, Panik. Aber jetzt sind sie praktisch verschwunden, die Menschen haben sich daran gewöhnt. Jeden Tag erklingt mehrmals eine Luftangriffssirene – ein Vorbote der Gefahr. Aber die Einwohner reagieren darauf für gewöhnlich nicht. Was sich seit Beginn des Krieges geändert hat, ist, dass wir jetzt […] [Telegram-Gruppen und Apps] haben, die es einem erlauben, zu verfolgen, welche Areale gerade von Luftschlägen bedroht sind und durch welche Art von Waffe.“

Wie hat der Krieg Dich beeinflusst?

„Ich hatte noch keinen Abschluss und musste die Schule irgendwie fertig machen. Die Prüfung, die ich eigentlich nach der Schule schreiben sollte, wurde verändert, weshalb ich neu anfangen musste mit lernen […], was dazu geführt hat, dass meine Ergebnisse schlechter waren als erwartet. Tatsächlich beeinflusst [der Krieg] mich zurzeit nicht wirklich. Manche Geschäfte und Einrichtungen sind bei Luftalarm geschlossen, aber das ist nur eine kleine Unannehmlichkeit. Oft musst du deinen Tag dem Krieg anpassen, aber jede:r hat sich längst daran gewöhnt. Ich habe keine Angst, ich will einfach, dass alles endlich endet.“

Wie möchtest du, dass alles endet? Hast Du irgendwelche Wünsche oder Erwartungen?

„Hast du die neuesten Nachrichten gesehen? Ich glaube nicht, dass da die Rede von Wünschen und Erwartungen sein kann… Ich hoffe, dass ich nicht sterbe, und ich will nicht, dass mein Land – oder ein Teil davon – zu Russland wird. Ich möchte nicht, dass Menschen sterben. Ich will nicht, dass Wohnungen in unseren zerstörten Städten, von wo unsere Leute geflohen sind, an russische Bürger verkauft werden […]“

Gibt es eine Geschichte, die du teilen willst?

„14. Januar 2023. Ein Haus fünf Minuten Fußweg vom Haus meiner Eltern entfernt. […] Die Explosion passierte halb vier am Nachmittag. Es gab keine Vorwarnung, aber ich werde nie vergessen, wie die Erde bebte, wie erste Fotos in den Nachrichten gezeigt wurden. Und mit der Zeit kam die Erkenntnis, welches Haus getroffen wurde. Ich habe sofort bemerkt, dass mir dieser Ort vertraut war, und bei der Lautstärke der Explosion war es sicher – es musste sehr nahe gewesen sein. Etwas später konnte man die ersten Videos im Internet sehen, wo Menschen unter den Trümmern aus Hilflosigkeit schrien, einige von ihnen werden das Licht des Tages nie wieder erblicken. Manche sind sofort gestorben, andere erfroren. Unter den Menschen, die dort lebten, waren meine Bekannten: Ein Junge aus einer Parallelklasse, er sollte eigentlich das Haus in zehn Minuten verlassen, um seine Mutter zu treffen, die von der Arbeit kam. Doch hatte er nicht die Zeit. Meine ehemalige Fitnesstrainerin ging mit ihren Kinder draußen spazieren, ihr Mann blieb zuhause und starb. Die Freunde meines Patenonkels – Mutter, Tochter und Stiefvater – lebten dort. Sie hatten ihre Tochter für einige Zeit zur Großmutter geschickt, sich aber geeinigt, dass sie an diesem Tag zurückkommen solle. Der Mutter ging es nicht gut, aber ihr Mann hat sie trotzdem überzeugt, gemeinsam ihre Tochter Sonya holen zu gehen. Sie verließen das Haus und haben so wie durch ein Wunder überlebt. Sonya ist kein Waise geworden. Nur ihre Katze ist gestorben. Etwas später, während ich mit dem Hund unterwegs war, sah ich eine Frau – die Mutter von einem der Mädchen, das bei dem Angriff ums Leben kam. Ich kannte sie von der Musikschule, wir waren im selben Chor. Ich konnte sehen, wie leer ihre Augen waren. Diese Frau ging mit ihrer Freundin und ihrem Kind spazieren und verfluchte sich in Gedanken, weil sie ihre Tochter nicht retten konnte.“

Interview: Johannes Wingert

Fotos: Tanya

Kommentar: Warum es wichtig ist, nicht zu vergessen.

Ich erinnere mich noch daran, als dieser Krieg begann. Ich kam vom Praktikum und ging in Richtung Straßenbahn am Weinberg Campus. Was konnte ich da bemerken? Die ukrainische Fahne wehte neben den anderen Flaggen im Wind – ein Zeichen der Solidarität. Seit Langem schon ist die Flagge wieder von dort verschwunden. Aus den Augen, aus dem Sinn.

Der Krieg in der Ukraine geht jetzt schon über drei Jahre lang und ein Ende ist ehrlicherweise nicht in Sicht. Vorbei ist die Zeit der falschen Euphorie, die ich empfunden hatte, als 2023 erst Gebiete um Charkiw und schließlich Cherson durch ukrainische Truppen befreit wurden. Große Gewinne auf beiden Seiten gab es seitdem nicht mehr. Nur ein langsames Vorrücken der russischen Armee, welche auch im 21. Jahrhundert noch auf Taktiken aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgreift und Angriffe mit bloßer Truppenzahl entscheiden will. Das ganze Ausmaß des Krieges ist krank. Krieg ist immer krank, aber bei diesem ist es umso perverser mit anzusehen, wie die russische Propaganda-Maschine in Deutschland und prominent jetzt auch in den USA Früchte trägt – Täter und Opfer verdreht.

Niemand sollte vergessen, wer hier wen überfallen hat. Russland, unter der Führung von Putin, hat seinen Nachbarn aus rein imperialistischem Größenwahn angegriffen. Russland ist für Raketenschläge auf Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser verantwortlich. Russland hat zehntausende ukrainische Kinder deportiert, um ihnen eine russische Identität – vielmehr eine Ideologie – aufzuzwingen, und sie später selbst an die Front schicken zu können. Und Russland hat unaussprechliche Grausamkeiten in Butscha und anderswo verübt. Aber hier in Deutschland haben wir ja schon an anderer Stelle unsere Probleme mit dem Vergessen.

Medial ist das Thema Ukraine eher zweitrangig geworden, es sei denn, es passieren solche Darbietungen, wie sie sich US-Präsident Trump und sein Vize Vance geleistet haben. Woran das liegt? Sehr wahrscheinlich an Nachrichten, die zunehmend nur auf unsere Aufmerksamkeit aus sind. Immer wieder das Gleiche bringt halt nicht so viele Klicks. Hinzu kommt, dass die Unterstützung der selbsternannten freien Welt seit Beginn des Angriffskriegs eher zögerlich war. Darüber wie wichtig es doch sei, an der Seite der Ukraine zu stehen, wurde viel geredet, ohne dass Taten folgten. Von Anfang an und immer noch sind es die Ukrainer:innen, die für eben jene freie Welt kämpfen und auch sterben. Fakt ist: Es hätte mehr getan werden müssen, um die Ukraine zu unterstützen, sei es rein humanitär oder militärisch. Denn wir sollten nicht vergessen, dass das, was da gerade in der Ukraine passiert und wie das Ganze ausgehen wird, die zukünftige Weltordnung formt, Europa verändert und damit uns alle etwas angeht. Letztlich lastet diese Bürde auf den Menschen der Ukraine.

Kommentar und Illustration und Übersetzung: Johannes Wingert