Nur etwa einer von 2.500 Menschen ist an der seltenen Nervenerkrankung namens CMT erkrankt. Doch wie macht sich diese Erkrankung im Alltag bemerkbar? Im Gespräch mit einer betroffenen Studentin der MLU.

Während meines Studiums an der MLU habe ich eine junge Frau kennengelernt, die auf den ersten Blick kerngesund erschien. Auf den zweiten Blick erkennt man jedoch, dass sie Probleme beim Laufen hat – mal mehr und mal weniger. Sie erzählte mir im Vertrauen, dass sie mit einer Erkrankung namens Charcot-Marie-Tooth, kurz CMT, lebe und bereit sei, über ihr Leben und die Krankheit zu erzählen. Da sie anonym bleiben möchte, werde ich sie in diesem Artikel Lena nennen.

Ein Einblick in den Körper

Die Charcot-Marie-Tooth-Krankheit ist eine hereditäre-sensorische-motorische-Neuropathie, kurz HMSN – klingt komplizierter als es ist. Hereditär bedeutet lediglich, dass die Krankheit vererbbar ist, also an leibliche Kinder weitergegeben werden kann. Namensgebend für die Erkrankung sind außerdem die Auswirkungen auf die Sensorik und die Motorik. Da die CMT eine Nervenerkrankung ist, spricht man hierbei auch von einer Neuropathie.

| CMT-Formen Die Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung unterteilt sich in viele Formen, die teilweise unterschiedliche Symptomatiken und Vererbungsmuster aufweisen. Bei einigen Typen befindet sich die Mutation auf den Körperchromosomen und werden somit autosomal vererbt. Eine seltenere Form der CMT wird X‑chromosomal vererbt. Da die Mutation hier auf dem X‑Chromosom (einem der Geschlechtschromosomen) liegt, nämlich in der Genregion GJB1, wird diese Variante CMTX genannt. Diese Form der Erkrankung teilt sich wiederum in Untertypen auf. Eine davon wird als CMTX1 bezeichnet, worunter Lena leidet. Liste von verschiedenen CMT-Formen: https://www.mgz-muenchen.de/erkrankungen/diagnose/uebersicht-hereditaere-motorisch-sensible-neuropathien-hmsn-cmt.html |

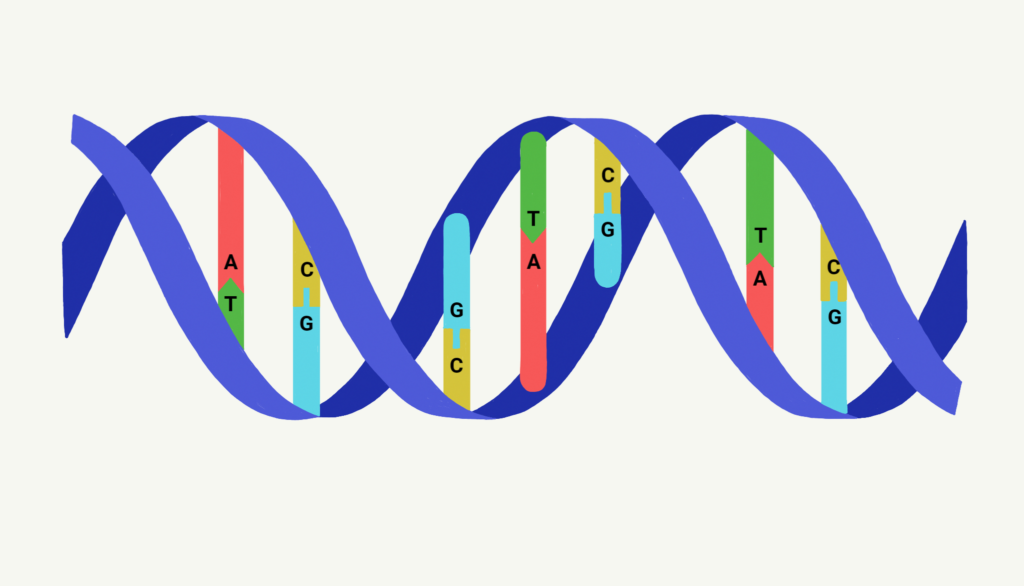

„Der Ursprung meiner Krankheit befindet sich in meinen Genen“, erklärt Lena mir, denn die CMT ist genetisch bedingt und wird durch eine Mutation in einer bestimmten Region im Gen verursacht. Zum Verständnis: Die DNA eines jeden Menschen besteht unteranderem aus vier Basen, welche abgekürzt A, T, G und C heißen. Diese vier Basen verbinden sich immer mit den gleichen Partnern, nämlich A mit T und G mit C, und bilden somit einen Code. Eine richtige Codierung ist dabei essenziell für eine korrekte Proteinproduktion, die wiederum für den Körper eine wesentliche Bedeutung hat.

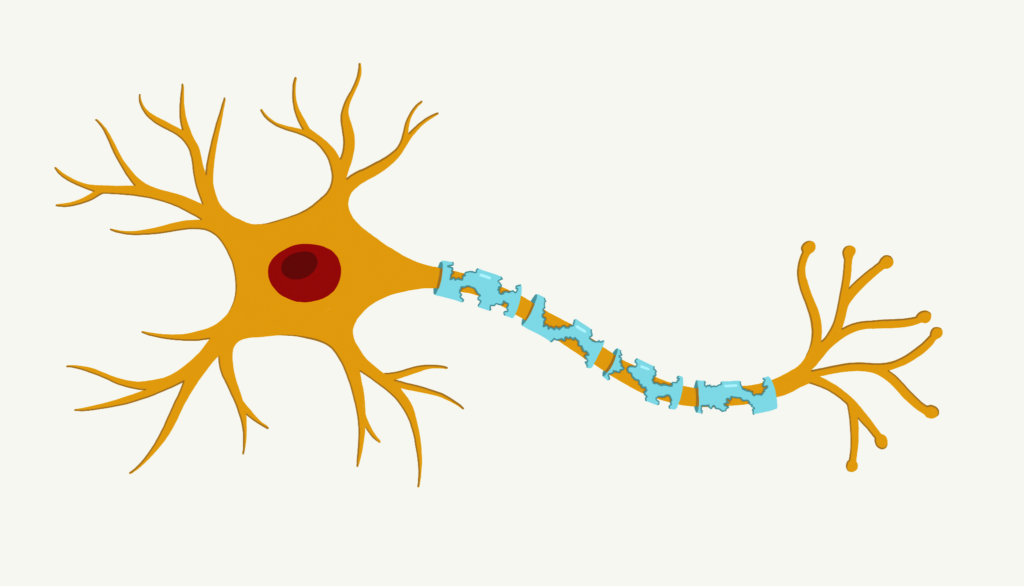

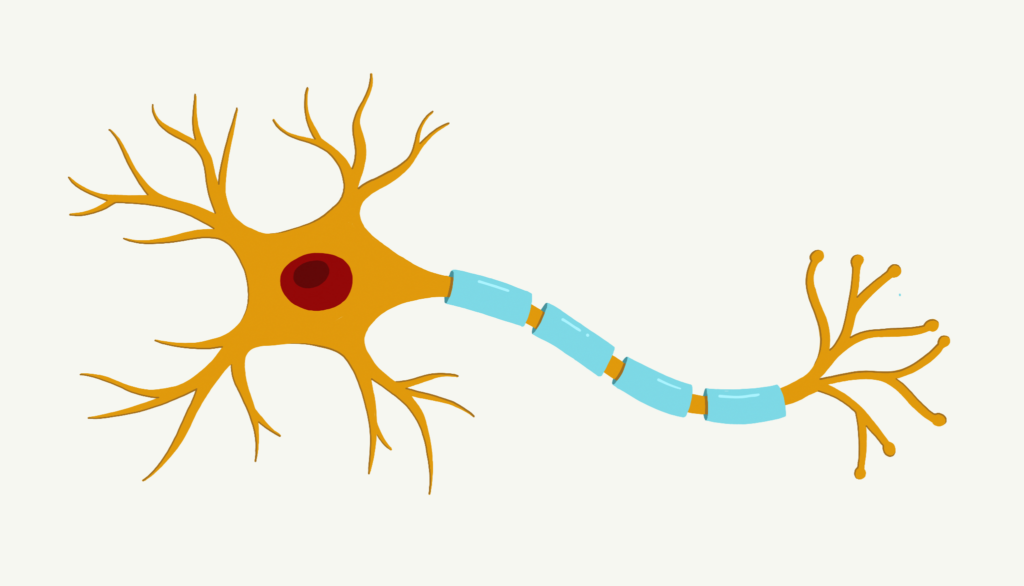

„Eine Mutation, wie in meinem Fall, führt zu einer falschen oder sogar nicht möglichen Produktion von gewissen Proteinen, welche meinem Körper letztendlich fehlen.“ Die Proteine, die Lenas Körper fehlen, wären eigentlich an der Bildung der Myelinscheide entlang einer Nervenfaser beteiligt. Diese umgibt die Nerven und sorgt für eine schnelle ungestörte Signalweiterleitung, damit Reize schnellstmöglich am Zielort ankommen. „Die Myelinschicht ist wie eine Isolierung um ein Kabel, damit der Strom sicher fließt und nicht an einigen Stellen austritt“, verdeutlicht Lena.

Bei der CMT ist es also so, dass die Signale, die über die Nerven laufen, manche Bereiche im Körper aufgrund der undichten Myelinschicht nicht ausreichend erreichen. Vor allem sind die Regionen betroffen, die am weitesten von der Körpermitte weg liegen – die Füße und die Hände. Die Muskeln in diesen Bereichen können aufgrund der erschwerten Signalübertragung nur schwer stimuliert und aktiviert werden. „Letztendlich ist es wie eine Kettenreaktion, die im Körper abläuft. Erschreckend, was ein kleiner Fehler in der DNA für Auswirkungen haben kann, nicht wahr?“

Die Auswirkungen auf den Körper

Da die Muskeln in den betroffenen Regionen im Körper weniger stimuliert werden, kommt es zur langsamen Rückbildung der Muskulatur, bis diese im schlimmsten Fall vollständig verkümmert. Auch können Nerven im Laufe des Lebens absterben, was es für den Körper noch schwieriger macht, die Muskulatur ausreichend anzuregen. Lena erzählt mir, dass es bei ihr bereits zur Muskelrückbildungen im Bereich der Füße und Waden gekommen sei und ihr Sprunggelenk dadurch nicht ausreichend stabilisiert werden könne. Ihr falle das Laufen auf unebenen Untergründen zunehmend schwerer und ihre Muskulatur ist schneller erschöpft als früher. „Ich kann meine Füße auch nicht so kontrollieren, wie es andere können. Ich kann sie nicht so gut anheben, wodurch das Laufen zusätzlich erschwert wird. Seit einigen Jahren lässt auch langsam die Kraft in den Händen nach. Das macht mir schon etwas Angst.“

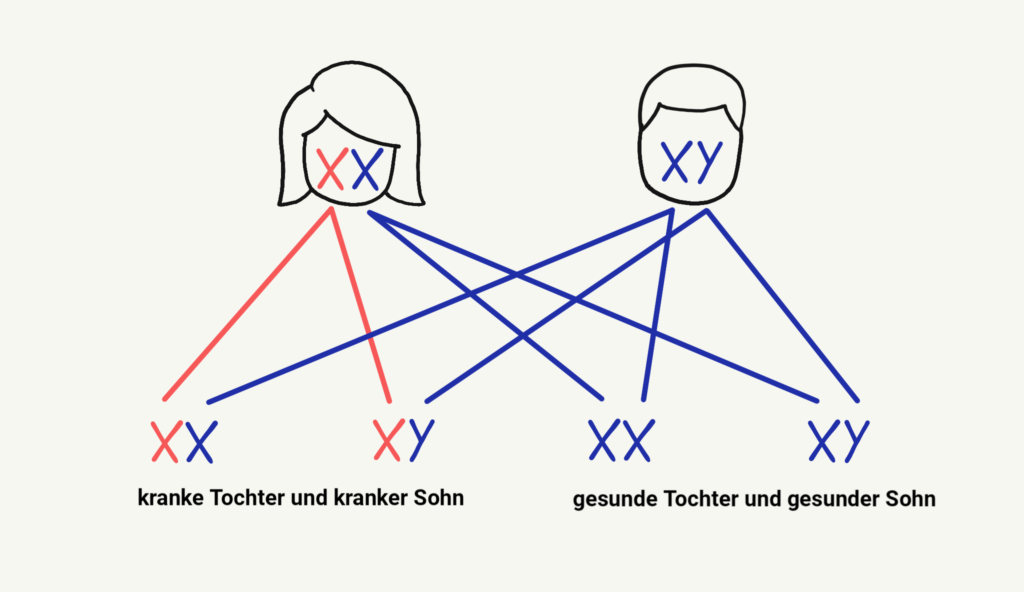

Der Verlauf der Krankheit ist bei jedem Menschen mit dieser Erkrankung anders und nicht vorhersagbar. „Meine Mama, die mir die Krankheit weitervererbt hat, hat zum Beispiel kaum Symptome“, erzählt Lena. „Deswegen wusste sie vorher auch nicht, dass sie selbst die Krankheit hat und konnte meine Symptome anfangs nicht als solche wahrnehmen und später auch nicht zuordnen.“ Erst als Lena ihre Diagnose erhielt, wurde CMTX1 auch bei ihrer Mutter diagnostiziert. Dass Lenas Mutter nur leichte Symptome hat, ist keine Seltenheit, denn Menschen mit XX-Chromosomen sind von den Beschwerden der Krankheit weniger stark betroffen als Menschen mit XY-Chromosomen.

| Symptomatik je nach Chromosomensatz Bei Menschen mit zwei X‑Chromosomen liegt eines größtenteils inaktiv vor, um übermäßige Genexpression zu vermeiden. Diese Inaktivierung wird noch während der Embryonalentwicklung zufällig festgelegt und bei weiteren Zellteilungen von neuen Zellen übernommen. Wird das X‑Chromosom, welches die Genmutation aufweist, zufällig inaktiviert, so haben Patient:innen keine Symptome, sondern sind lediglich Träger:innen der Erkrankung. Somit kann die CMTX mehrere Generationen hinweg von Mutter zu Tochter vererbt werden (unter der Annahme von gesunden Vätern), ohne dass Symptome auftreten. Bei Menschen mit XY-Chromosomen kommt es zu keiner Inaktivierung, da es in der Regel nur ein X‑Chromosom gibt. Das aktive, mutationstragende Geschlechtschromosom führt zur vollständigen Ausprägung der Symptomatik. |

Bei einer Infoveranstaltung habe Lena kleine Jungen kennengelernt, die ohne Hilfsmittel nicht mehr laufen konnten und einige Erwachsene, die im Rollstuhl sitzen. „Keiner kann mir sagen, wie es bei mir hinsichtlich der Symptome in 10 Jahren aussieht – vielleicht stagniert das Krankheitsbild, vielleicht wird es schlimmer. Keiner weiß es.“

Der lange Weg zur Diagnose

Lena erzählt mir, sie habe die ersten Symptome nie direkt als solche registrieren können. „Mein Vater meinte zu mir, als ich im Grundschulalter war, ich platsche wie eine Ente und ich solle meine Füße besser anheben und versuchen abzurollen. Doch so einfach war das nicht.“ Sie habe nie das Gefühl gehabt, dass mit ihr etwas nicht stimme. „In so einem jungen Alter vergleicht man sich ja auch noch nicht so mit anderen“, merkt sie an. Erst mit zunehmendem Alter bemerkte Lena, dass sie vor allem im Sportunterricht nicht so gut war, wie viele andere. „Ich war nicht unsportlich. Ich war schlank, habe in meiner Freizeit Sport gemacht – aber ich merkte, dass mein Körper nicht so konnte, wie ich das wollte. Aber ich wusste nicht warum. Ich wurde bei Mannschaftswahlen fast immer als letzte gewählt. Das war schon manchmal erniedrigend.“ Vor allem beim Sprinten und Bodenturnen habe sie Probleme gehabt. „Sobald man in die Pubertät kommt, fängt man an, sich zu vergleichen. Und ich realisierte vor allem im Urlaub am Strand, dass die Füße der anderen Menschen anders aussahen. Naja, eigentlich sahen meine anders aus.“

Lena begriff so langsam, dass es einen Grund für ihr Gefühl gab, anders zu sein. Als sie in der 10. Klasse war, wurde bei einer anderen Untersuchung ein Arzt aus Zufall auf ihre Füße aufmerksam und zog einen Neurologen hinzu, welcher sofortige Tests anordnete und erstmals eine Diagnose in den Raum warf – die Charcot-Marie-Tooth-Krankheit. Diese konnte wenige Monate danach genetisch gesichert werden. „Für mich war es einerseits eine Erleichterung zu wissen, was mit mir nicht stimmte. Andererseits entstanden so viele neue Fragen und Ängste in meinem Kopf. Durch den Leistungskurs Biologie in der Oberstufe lernte ich die Zusammenhänge in meinem Körper in Bezug auf die Krankheit zu verstehen.“

Die Auswirkungen auf das Leben

Seitdem habe sich so einiges verändert, erzählt Lena. Arztbesuche, schmerzhafte Untersuchungen, Physiotherapie – aber vor allem das Bewusstsein für die Krankheit beeinflusste den Alltag. „Ich habe die Erkrankung ständig im Kopf. Wenn ich stolpere, frage ich mich: ‚Liegt das jetzt an der Krankheit? Wird es schlimmer? Oder bin ich nur tollpatschig und wäre über diese Wurzel jeder gestolpert.‘“ Die CMT sei ein ständiger Begleiter im Alltag, aber sie lerne zunehmend damit umzugehen. „Ich weiß, was ich meinem Körper zutrauen kann und was nicht mehr geht.“

Da sich Lenas Symptome aber von Jahr zu Jahr verschlechtern, falle es ihr manchmal schwer zu akzeptieren, dass manche Dinge, die sie vor 2 Jahren noch locker geschafft habe, für ihren Körper nicht mehr machbar sind. „Ich bin zum Beispiel früher jedes Jahr mit meiner Familie Ski gefahren – und das jeden Tag, eine Woche lang. Heute würde ich maximal zwei Stunden am Stück schaffen und bräuchte danach einen Tag Pause.“ Lena versuche trotzdem positiv an solche Dinge ranzugehen. „Ich freue mich dieses Jahr besonders auf den Skiurlaub. Ich werde meinen Hund mitnehmen, der Schnee genauso liebt wie ich und dann werden wir gemeinsam Schneewanderungen machen, statt Ski zufahren. Man muss einfach lernen, das Beste aus der ganzen Sache zu machen.“

Noch kommt sie zum aktuellen Zeitpunkt in ihrem alltäglichen Leben ohne Hilfsmittel klar. „Ich möchte es so lange ausreizen, wie es geht. Aber ich weiß, dass es in 10 Jahren anders aussehen kann – das ist allerdings ein Problem von Zukunfts-Lena.“

Was die Zukunft bringt

Da die Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung genetisch bedingt ist, gibt es keine Heilung der Ursache. Lediglich die Symptome können durch Physio- und Ergotherapie, aber auch durch anderen Behandlungsmöglichkeiten therapiert werden. Lena gehe davon aus, dass sich ihre Beschwerden nicht mehr einzig und allein durch diese Behandlungen verbessern werden. Aber sie können helfen, besser mit der Krankheit im Alltag umzugehen.

„Ich wurde auch schon über die ein oder andere Studie aufgeklärt. Die meisten wurden aber wegen fehlender Gelder wieder eingestellt.“ Das aktuelle Testverfahren, über welches Lena sich informiert habe, sei allerdings sehr vielversprechend. Dabei soll erreicht werden, dass durch Medikamente naheliegende Nerven die Bereiche der Gliedmaßen übernehmen, in denen nicht genügend Signale zur Muskelstimulation ankommen. Aufgrund erfolgreicher Tierversuche gehe die weltweite Studie nun in die zweite Phase über. „Leider kann ich an diesem Verfahren nicht teilnehmen, da nur Menschen mit CMT1a und CMT1b eingeschlossen sind.“ Da die Symptome dieser Formen ähnlich zu Lenas Beschwerden sind, könne sie auch von den zukünftigen Medikamenten profitieren. „Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass es irgendwann eine Möglichkeit gibt, mit dem die Symptome behandelt werden können.“

Lena mache sich aber nicht nur über ihre eigene Zukunft Gedanken – auch die Familienplanung ist für sie ein großes Thema. Die Wahrscheinlichkeit, ihren Kindern die Krankheit weiterzuvererben, liegt bei 50% – unabhängig vom Geschlecht. Zum aktuellen Zeitpunkt könne sie sich nicht vorstellen, das Risiko einzugehen und zu hoffen, dass ihre Kinder auf natürlichem Wege gesund zur Welt kommen. „Die Krankheit verkürzt zwar nicht das Leben, aber sie hat Einfluss auf die Qualität. Außerdem möchte ich nicht, dass sie später auch entscheiden müssen, ob sie es mit ihren Gewissen vereinbaren können, die CMT eventuell an ihre Kinder weiterzuvererben.“

Es gibt heutzutage einige Verfahren, die zur frühzeitigen Diagnostik eingesetzt werden. Eine davon ist die Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, bei der mehrere durch künstliche Befruchtung entstandenen Embryonen im Labor untersucht werden und anschließend ein gesunder Embryo in die Gebärmutter eingepflanzt wird. „Das wird zwar ein langer, komplizierter und vor allem teurer Weg, aber das ist es mir wert.“

Text und Bilder: Anne Fischer